2025年12月13日,由天桥脑科学研究院(中国)、中国神经科学学会脑机接口与交互分会、上海市医学会脑机融合与神经调控分会联合主办的年度学术盛会——“天桥脑科学研究院脑机接口与人工智能论坛暨中国神经科学学会脑机接口与交互分会年会”在上海图书馆(东馆)阅剧场成功举办。本次论坛以“从脑机接口到脑机共生”为核心主题,汇聚了跨学科顶尖智慧,系统展示了从前沿探索到临床转化的最新成果,标志着我国在类脑智能与脑机接口融合领域迈出了坚实一步。

本次会议邀请到了广东省智能科学与技术研究院院长张旭院士、天桥脑科学研究院创始人雒芊芊女士、复旦大学附属华山医院院长毛颖教授、上海脑虎科技有限公司创始人兼首席科学家陶虎教授等十六位专家学者参与盛会。

张旭院士(中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长)以《人脑智能与类脑智能》为题,阐述了类脑智能作为新一代智能范式的核心理念与战略意义。张院士指出,当前人工智能面临算力瓶颈、能耗过高与理论依赖性强等挑战,类脑智能并不是模仿大脑,而是以大脑为第一性原理,构建一种能够自我学习、自我演化,并形成认知结构的新型计算方式。类脑智能依托人脑低能耗、高并行、强学习的内在优势,正从解决现有神经科学存在的痛点,迈向新的系统性突破。

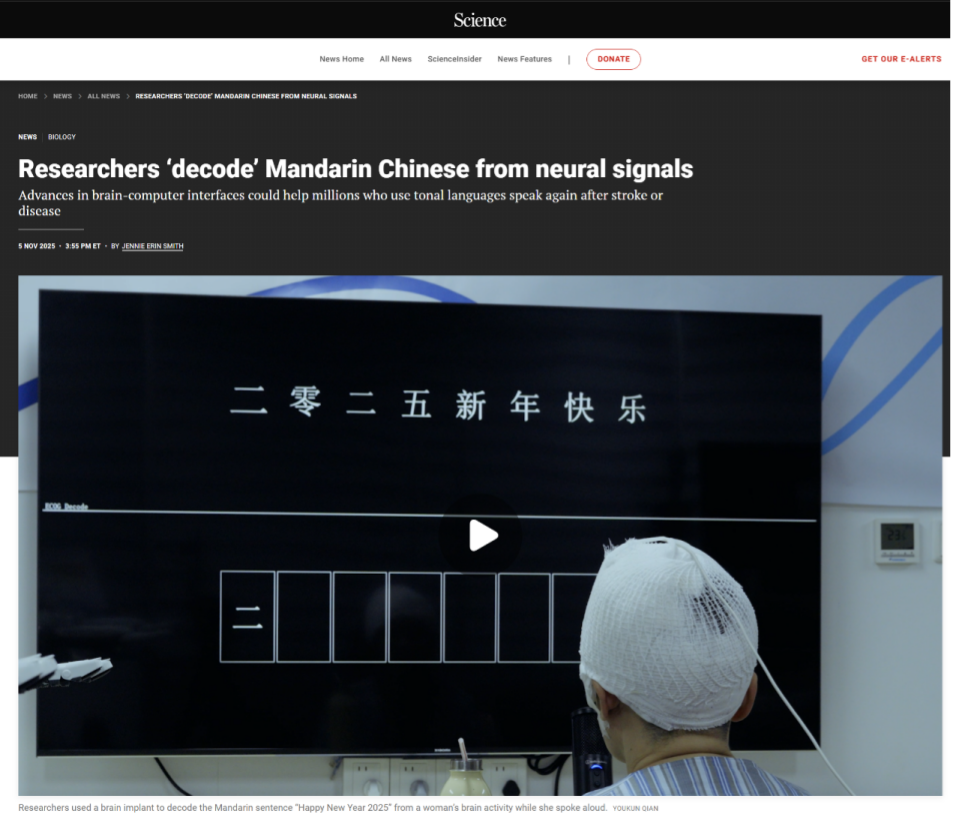

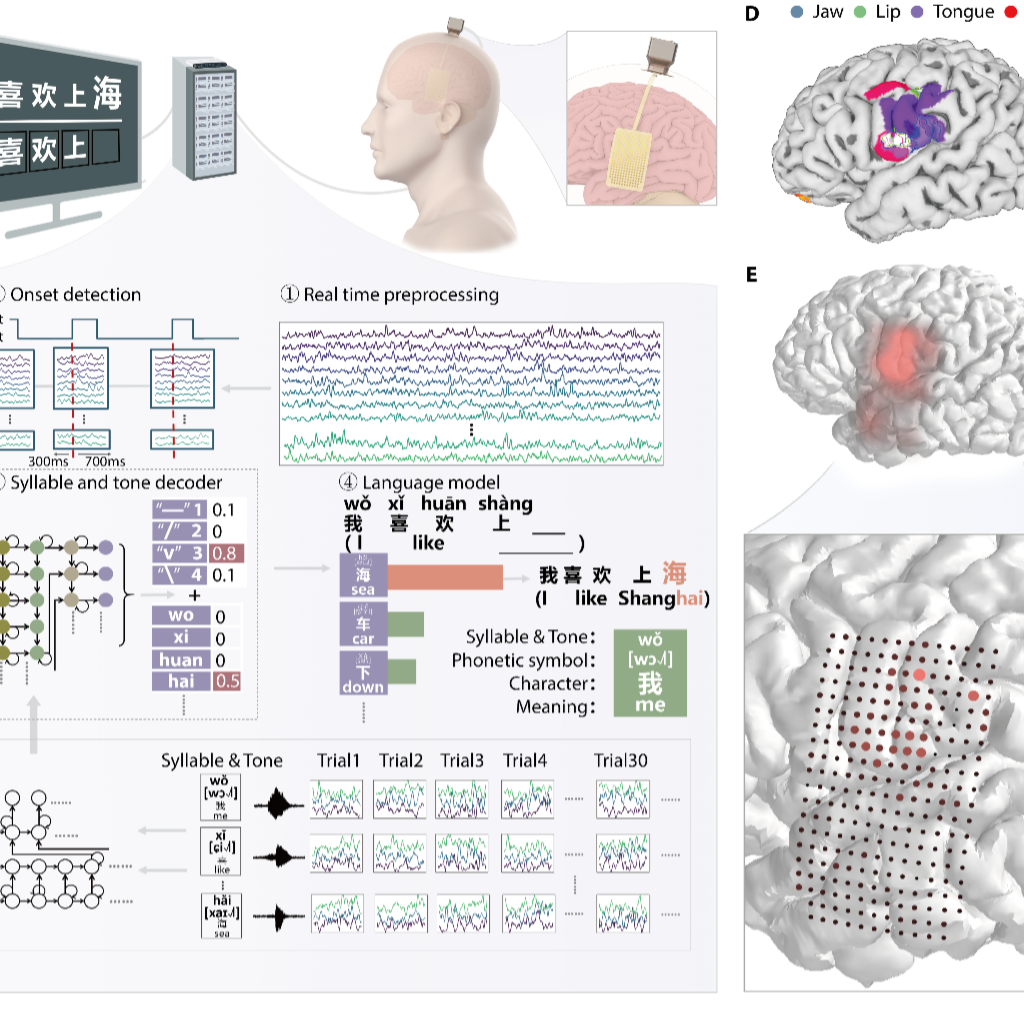

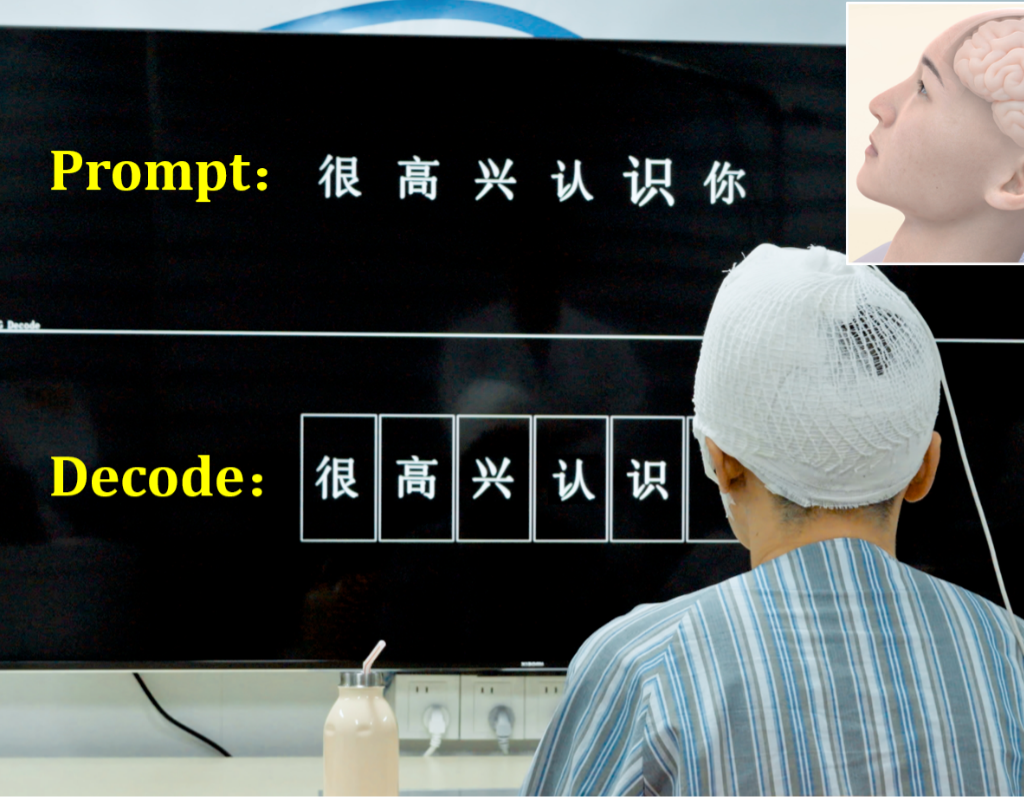

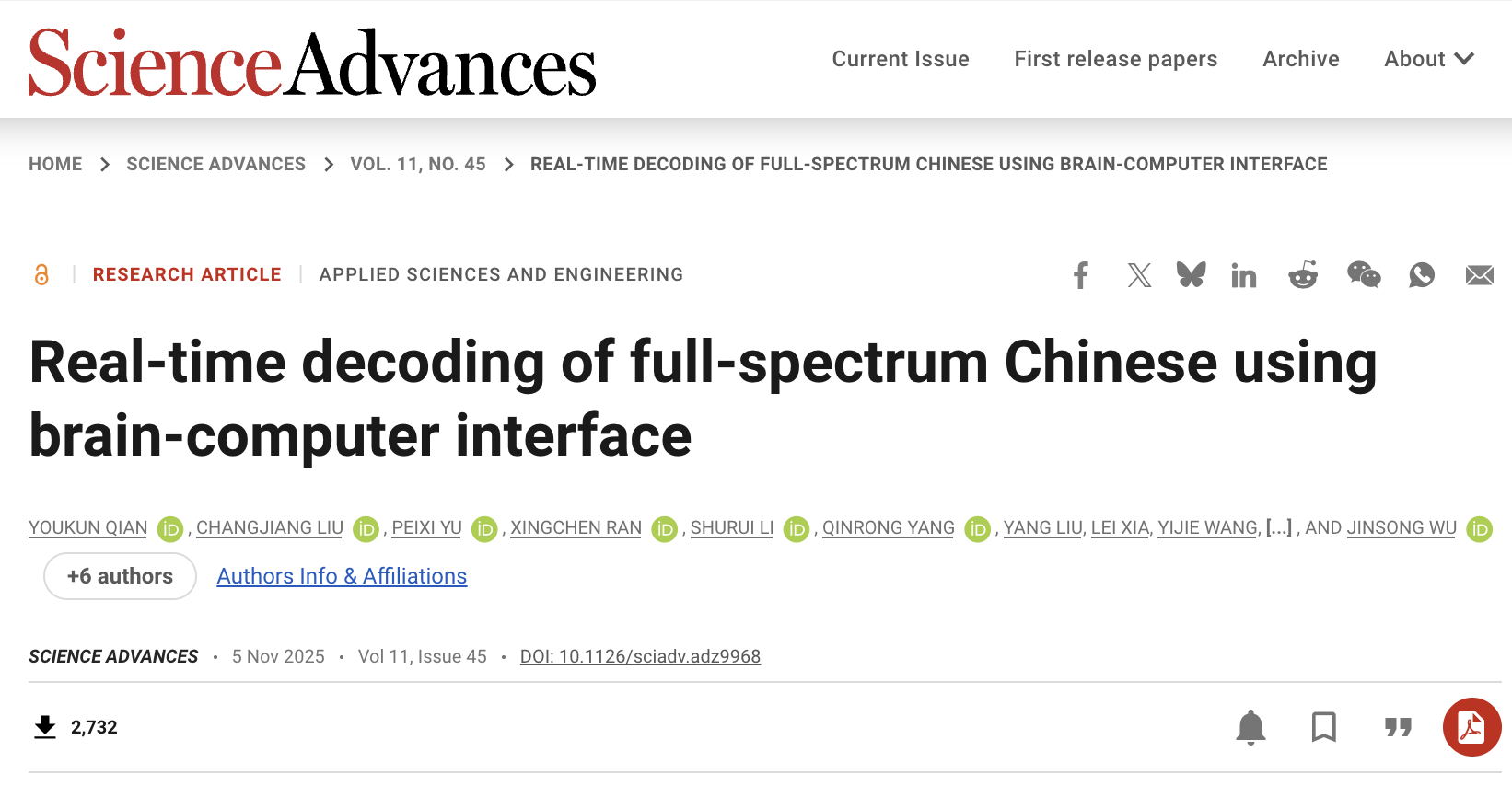

毛颖教授(复旦大学附属华山医院院长)在本次论坛中,深入探讨了人工智能(AI)与脑机接口(BCI)两大前沿技术的交汇融合趋势。他从人工智能自图灵测试至生成式AI的发展脉络切入,系统回顾了脑机接口从实验室走向临床应用的历程,特别强调了其在运动功能康复、语言信号解码等领域的实质性突破,并分享了华山医院在该领域领先的临床实践经验。

报告重点剖析了AI与BCI的“双向赋能”关系:一方面,神经科学机制为构建更强大的AI模型提供了关键启发;另一方面,AI技术正成为解码大脑信号、加速脑机接口发展的核心工具。毛颖院长展望,未来更精准、智能、微创的脑机接口技术,不仅将深刻变革医疗健康领域,更将在更广阔的智能生活场景中开启前所未有的可能性,重塑人机交互的未来范式。

计海庆研究员(上海社会科学院哲学研究所)在报告中聚焦于“人类增强”技术伦理研究中的核心概念辨析问题。他指出,理解“增强”的关键应立足于医学伦理框架,在与“治疗”概念的对勘关系中把握其本质——即“增强”是一种不以恢复身体功能为目的,而是旨在提升人体某种素质或能力的干预措施。

计海庆进一步阐明,仅依靠定义无法完全消解“增强”与“治疗”在描述性与规范性之间的张力。无论是基于疾病说、功能模型说还是专业领域说的传统区分方式,均难以与公众对二者既有的价值判断完全契合。因此他认为,伦理研究需超越“增强vs治疗”的简单二分,突破医学伦理的范畴,将讨论置于更丰富的社会场景与政策视野中,从而更深入地应对技术增强所带来的多元伦理挑战。

李国齐研究员(中国科学院自动化所)在报告中指出,当前基于Transformer架构的大模型受限于其二次方计算复杂度,在Scaling Law的驱动下已面临可持续性挑战。他强调,需从脑科学中汲取灵感,设计新一代大模型的基础架构与计算范式,以推动人工智能向通用智能持续演进。

李国齐聚焦于树突脉冲神经网络这一脑启发方向,结合其团队科研进展,系统阐述了构建低功耗、高性能类脑脉冲大模型所需解决的关键科学问题。他提出,通过探索基于脉冲神经网络的新架构,不仅可实现更高效能的计算,更将推动“脑科学启发人工智能”与“人工智能反哺脑科学研究”的双向赋能,为突破当前AI发展瓶颈开辟一条受生物智能启发的可持续路径。

唐华锦教授(浙江大学)从当前人工智能发展的现状与挑战出发,深入探讨了脑科学与类脑研究如何推动人工智能实现范式转变。他指出,神经科学对海马体和内嗅皮层等脑区的研究,揭示了记忆、空间认知等高级认知功能的神经机制,这对构建新一代通用计算架构具有重要意义。

唐教授重点介绍了大脑潜在的通用计算模式与架构,包括感知、学习、决策等功能背后的神经环路机制,以及神经元集群如何编码、计算与推理空间及概念信息。他结合团队在模拟生物智能方面的研究进展,展望了未来基于类脑计算机制发展具身智能系统的可行路径,为突破当前AI范式、实现更接近生物智能的机器认知提供了理论依据与技术方向。

郑骁庆副教授(复旦大学计算机学院)围绕构建高效能、低功耗且具备生物可信度的类脑智能系统展开报告。他指出,在深度学习模型规模持续扩大的背景下,脉冲神经网络(SNN)凭借其稀疏激活与事件驱动的特性,成为实现高性能、低能耗计算的重要方向。

郑骁庆重点介绍了团队在脉冲神经网络高效训练方法上的探索,包括面向语言与时序任务的词向量脉冲表示、时序预测框架及脉冲位置编码等技术。同时,他从生物可行性约束出发,提出了基于锥体神经元树突可塑性的局部学习规则,并在权重非对称性、局部误差信号等五项严格条件下,构建了整合感知-决策与记忆-重现双向过程的脉冲神经网络学习方法。该研究为类脑学习算法、神经形态硬件与脑机接口系统的发展提供了兼具理论创新与实践价值的参考路径。

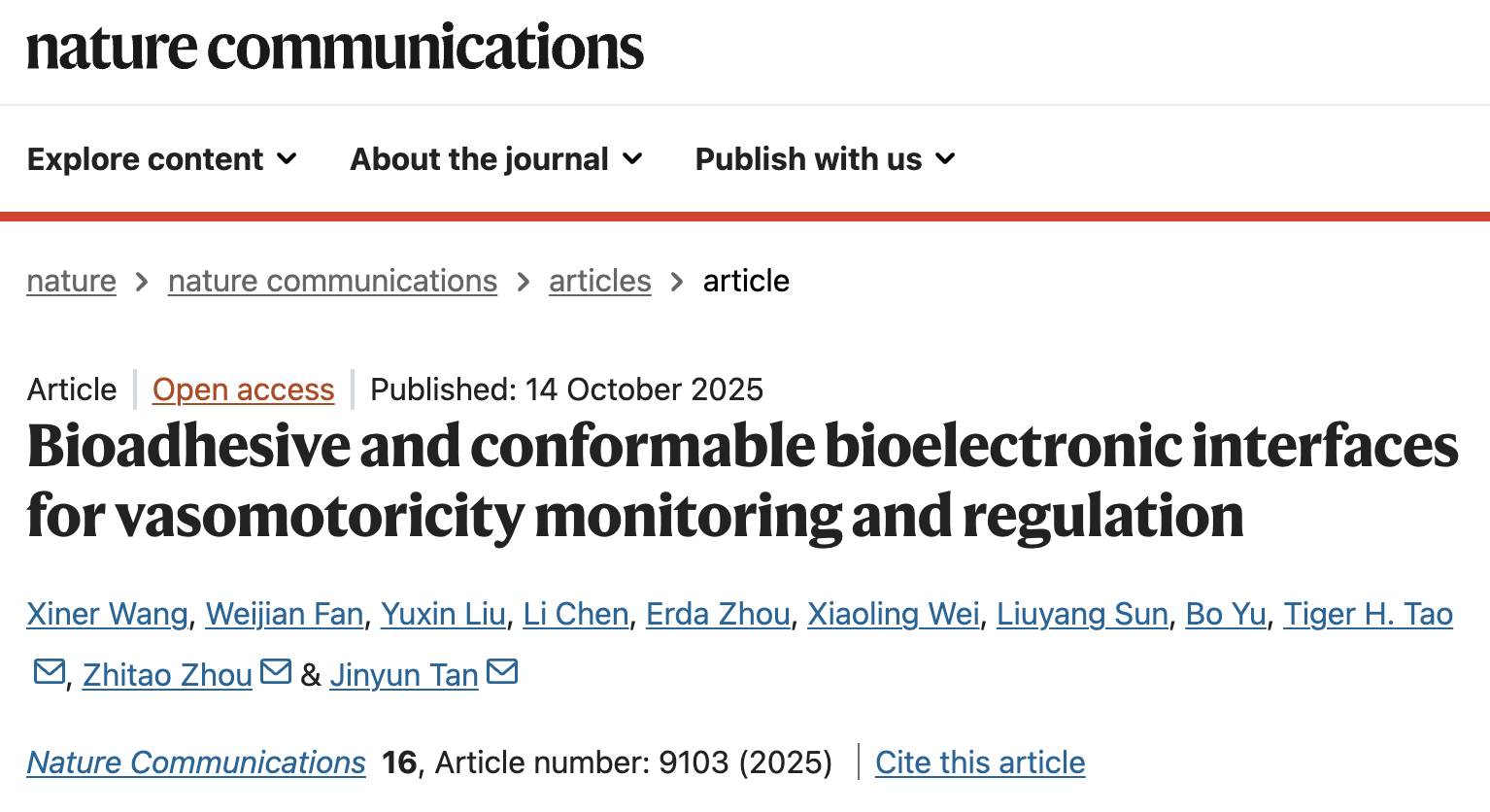

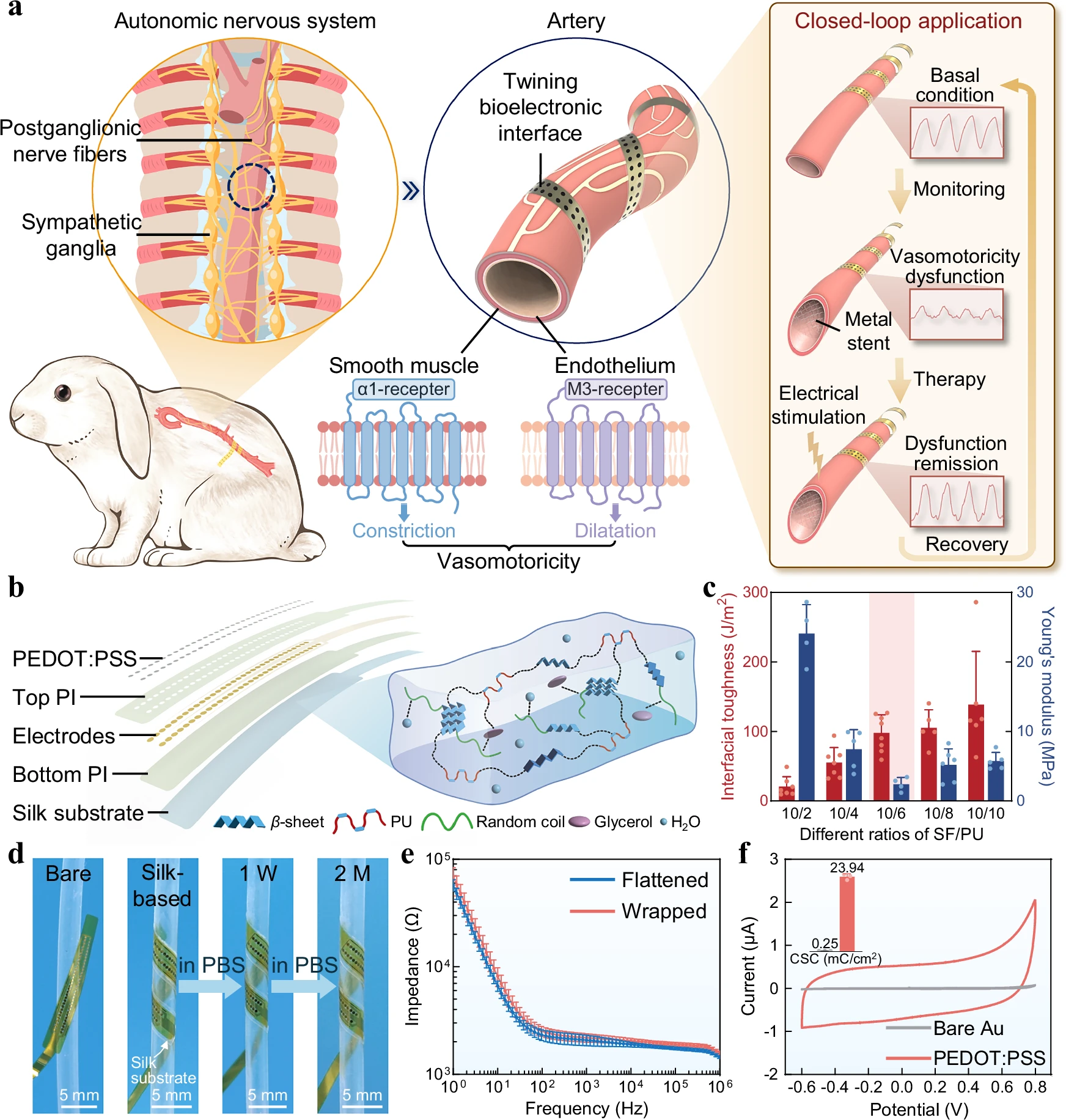

陶虎研究员(上海脑虎科技有限公司创始人兼首席科学家)在报告中指出,大脑作为自然界最复杂的智能系统,是理解认知与行为机制的关键所在。他强调,脑机接口技术作为连接大脑与外部设备的核心桥梁,不仅是国际脑科学前沿研究的重要工具,更是实现“认识脑、保护脑、修复脑、增强脑”目标的关键技术路径。

陶虎展示了最近数年的研究成果,系统介绍了在运动控制、语言合成等多个维度的脑机接口技术进展,展示了该技术在神经功能监测与调控方面的应用潜力。基于当前科研与产业化实践,他对脑机接口的未来发展作出展望,指出该技术将继续朝着更高精度、更强融合、更广应用的方向演进,为人类健康与智能增强开辟全新可能。

刘景全教授(上海交通大学全国重点实验室主任)在报告中系统阐述了脑机接口(BCI)技术中核心器件的关键作用。他强调,作为实现大脑与外部设备直接交互的基础,脑机接口器件的发展对神经科学研究、生物信息学及人机交互领域具有重要意义。

刘景全重点介绍了其课题组在硅基脑机接口器件与系统方面的系列研究进展,包括植入式无源器件如犹他微针电极、多通道密西根电极,以及基于堆叠集成和光电态集成的创新器件;同时,他也展示了有源硅基BCI器件的研究成果,特别是MEMS器件与专用集成电路(ASIC)原位集成的前沿工作。此外,刘教授还分享了器件表面改性及动物实验的相关研究,并基于其科研实践,对脑机接口技术的未来发展提出了建设性展望。

许敏鹏教授(天津大学医工院副院长)在报告中,首先阐明了脑-机接口作为连接中枢神经系统与外部设备的交互系统,在替代、增强或改善神经功能方面具有重要作用,并指出其在科学研究、临床康复及日常生活中的广泛前景。他系统回顾了无创脑机接口数十年来的发展历程,强调其在范式设计、算法优化与硬件创新方面的持续进步,推动了整体性能的显著提升。

许敏鹏重点介绍了天津大学神经工程团队在无创脑机接口领域的最新研究成果及其在多类场景中的应用实践。他展示了团队在信号采集、解码算法与系统集成等方面的关键技术突破,并指出这些进展将进一步促进脑机接口技术的深入研究和应用开发,为未来实现更高效、更普适的神经交互系统奠定基础。

单春雷教授(上海交通大学医学院康复学院院长)在报告中指出,脑机接口虽为神经系统损伤后的功能康复提供了创新手段,但其临床转化仍面临显著挑战。他着重分析了当前领域存在的核心矛盾:工程研发与临床实际需求的脱节,以及技术通用性与康复个体化、科学性之间的错位。

单春雷强调,推动脑机接口在康复领域真正落地,亟需打破学科壁垒,构建工科与康复医学深度融合的协作机制。他提出应围绕具体临床问题开展技术优化,实现脑机接口对不同患者与康复场景的精准适配,并积极探索脑机接口与传统康复训练、神经调控等技术的多模态融合策略,以协同促进神经重塑与功能恢复。单教授指出,针对特定障碍(如失语症)研发专用脑机接口范式,并完善临床转化体系与跨学科人才培养,是进一步提升脑机接口康复疗效与应用价值的关键路径。

丘志海研究员(广东省智能科学与技术研究院)在报告中指出,超声脑机接口(uBCI)凭借其高空间分辨率与非侵入性的显著优势,正在成为下一代脑机接口技术的核心发展方向。他系统阐述了实现uBCI所依赖的三大关键技术路径:高灵敏度功能超声成像(fUSI)用于神经活动监测、高精度超声神经调控技术,以及基于成像与调控结合的闭环神经调控系统。

丘志海进一步分析了上述技术在构建高性能、便携化神经接口过程中面临的主要挑战,包括信号解码效率、调控特异性、系统集成度与实时性等问题。他强调,克服这些挑战将推动超声脑机接口从实验室走向应用,为未来开发更安全、更精准、更实用的新一代脑机交互系统开辟重要路径。

刘冰副研究员(中国科学院自动化研究所)在报告中系统介绍了其团队在植入式脑机接口视觉重建方向上的突破性进展。他表示,团队以推动脑机接口从实验室走向临床、实现盲人功能性视觉重建为明确目标,致力于攻克高分辨率神经信号解码与编码关键技术,引领生物医学与人工智能的深度融合创新。

刘冰重点展示了团队已实现的毫秒级延迟实时闭环“脑机融合”动态调控系统。该系统集成了无线供能与数据传输功能,并创新性地应用了“脑机双学习”自适应编码框架,实现了外部人工智能模型与大脑视觉皮层的协同学习与双向适应。他同时宣布,团队已完成国际首例通过电刺激诱发受试者对定量化复杂图形(如方形、圆形)及特定颜色产生清晰、稳定光幻视感知的临床研究者发起试验(IIT),标志着该技术在视觉重建领域迈出了关键一步。

柳昀哲教授(北京师范大学、北京脑科学与类脑研究所)在报告中揭示了睡眠在认知整合与推理形成中的关键作用。他通过实验研究发现,相较于安静观看视频的对照组,经历90分钟午睡的参与者能够建立更优的逻辑推理能力,尤其是对远距离关联的推断更为准确,且在层级认知任务中对“中心”项目的定位显著提升。

研究进一步通过脑磁图(MEG)观测发现,仅在非快速眼动睡眠阶段,大脑会持续且更精确地重演这些“中心”项目,而该重演过程的强度与精度可有效预测受试者在推理任务中的表现提升。这一成果从神经机制层面证实,睡眠中的记忆重演是大脑整合信息、形成新推理关系的重要过程,为理解睡眠如何促进高阶认知提供了实证依据。

Federico Corradi助理教授(荷兰埃因霍温理工大学)在报告中指出,脉冲神经网络(SNNs)虽在时空数据的高效能处理方面具有潜力,但其训练仍面临时空信用分配非局部性的关键挑战。为突破这一局限,其团队提出了两种互补的创新方法。

“前向传播时间”方法通过结合动态正则化的瞬时风险优化,显著减少了对时间依赖性的要求,从而降低了训练所需的内存与同步开销。其次,“迹传播”方法提出了一种完全局部、仅前向的学习规则,通过结合神经元层级的合格迹与分层对比目标,实现了无需反向传播或辅助矩阵的可扩展训练。这两类方法在事件驱动基准任务上达到了具有竞争力的精度,并支持高效的设备端自适应学习,为在边缘侧实现高能效、低内存占用的神经形态计算开辟了可行路径。

袁春教授(清华大学深圳国际研究生院)在报告中指出,脑电信号作为大脑活动的直接反映,为实现“思想到图像”的生成提供了可能,但面临噪声大、信息稀疏等核心挑战。袁教授重点介绍了其团队在“脑电信号生成高质量图像”方面的关键技术突破。团队将预训练的文本-图像扩散模型与脑电信号编码器相结合,通过跨模态对齐技术,使模型能够从低信噪比的脑电信号中解码并生成语义匹配、细节丰富的图像。这项研究为实现基于脑电的便携式、低成本“读心”成像技术奠定了基础。

袁春教授进一步展望,将脑电信号作为新模态融入多模态大模型,是未来重要方向。这类技术不仅有助于深入理解大脑的视觉表征机制(AI for Brain),更能开创从思维直接到创造的全新人机交互范式(Brain for AI),在神经科学研究、医疗康复与创意交互等领域具有广阔前景。

本次“天桥脑科学研究院脑机接口与人工智能论坛暨中国神经科学学会脑机接口与交互分会年会”于2025年12月13日在上海圆满落幕。论坛以“从脑机接口到脑机共生”为主题,汇聚了来自顶尖科研机构、临床医院与前沿企业的领军学者,围绕技术突破、临床转化与伦理思考展开了深度对话。

会议集中展示了我国在该领域的系统性进展:在科学前沿层面,张旭、李国齐、唐华锦等学者提出了受脑科学启发的下一代智能计算范式与架构;在技术创新层面,陶虎、刘景全、许敏鹏、丘志海等专家报告了在植入式/无创器件、超声接口等方向的关键突破;在临床落地层面,毛颖、单春雷、刘冰等团队分享了在运动功能重建、语言解码、视觉恢复及康复医学中取得的实质性成果。同时,计海庆研究员对技术伦理的前瞻探讨,以及柳昀哲、Federico Corradi、袁春教授等在神经解码与生成模型上的交叉研究,共同勾勒出一幅技术驱动下“认识脑、修复脑、增强脑”的完整未来图景。

此次盛会不仅是前沿成果的集中展示,更是推动“产学研医”融合、共塑未来发展战略的重要平台。与会专家一致表示,在迈向“脑机共生”的愿景中,持续的多学科协同创新与审慎的伦理规划,将是推动该领域健康发展、最终惠及人类社会的关键。