情绪性失眠是一种由情绪刺激或外界压力引起的短期睡眠障碍。表现为难以入睡、维持睡眠困难或早醒,并伴有白天疲劳、注意力不集中和情绪不稳定等症状。短暂的情绪性失眠尤其常见,高达80%的人都曾经历过这种情况。阐明情绪性失眠的神经机制和干预措施是亟待解决的科学问题。

2024年6月4日(当地时间),复旦大学基础医学院药理学系、天桥脑科学研究院(Tiaoqiao and Chirssy Chen Institute)研究员黄志力课题组与人体解剖组织胚胎学系袁向山、李文生等合作,于期刊Cell Discovery (IF:38.079)发表题为“Leptin receptor neurons in the ventral premammillary nucleus modulate emotion-induced insomnia”的文章。该研究在解析情绪性失眠的神经机制上取得重要进展。

前乳头体腹侧核(ventral premamillary nucleus, PMv)是脑内整合嗅觉刺激信息的重要核团。PMv中存在着大量表达瘦素受体(Leptin receptor, LepR)的神经元,LepR神经元可以被化学信息素特异性激活。因此,研究人员提出假说:PMv中LepR神经元可能是调控嗅觉刺激后觉醒的关键核团。

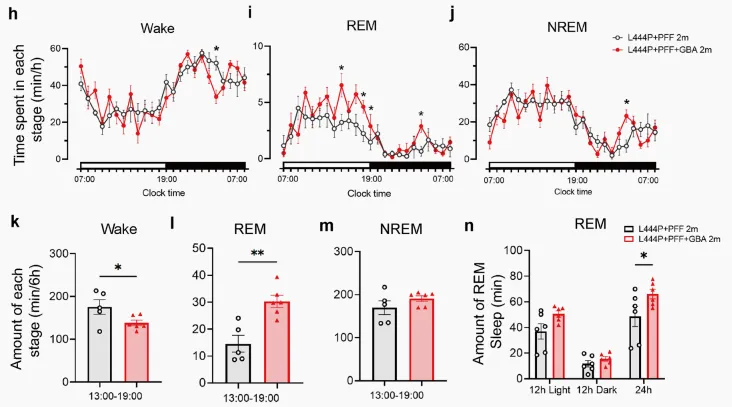

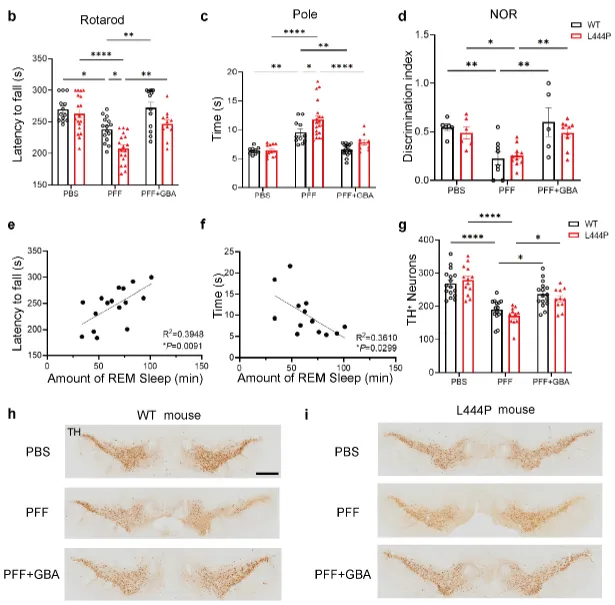

首先,研究团队通过对小鼠进行一系列实验,探索并建立了新型情绪性失眠模型。团队发现,当小鼠暴露于特定的情绪刺激,如来自同种或异种动物的尿液,或是狐狸气味的化学成分TMT时,会引发偏好或回避一系列的行为反应,定义为积极情绪和负面情绪,这些刺激可引起入睡潜伏期延长,觉醒时间增加。

其次,为阐明PMv中LepR神经元参与情绪性失眠的发生,研究人员利用免疫组织化学染色和在体神经元活性光纤记录,从形态学和功能学层面证实在情绪性失眠发生时PMv中的LepR神经元活性显著升高。同时,单纯激活PMv中LepR神经元后,引起实验小鼠长时间觉醒,即激活LepR神经元可以模拟情绪性失眠的发生。

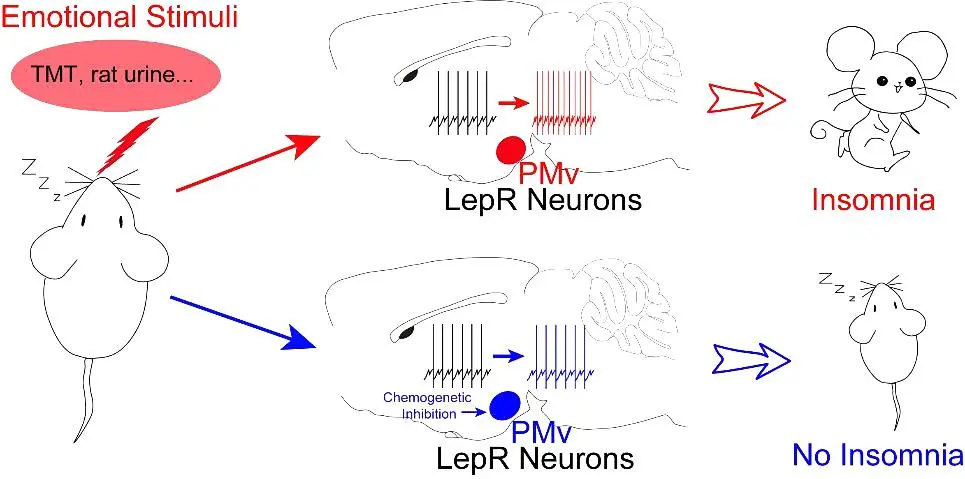

最后,为研究PMv中LepR神经元是否是治疗情绪性失眠的靶点,研究人员利用化学遗传学技术,先抑制PMv中LepR神经元活性,再给予不同的情绪刺激时,情绪刺激不再引起小鼠睡眠潜伏期延长和觉醒时间的增加。但是,PMv中LepR神经元不参与生理性睡眠-觉醒行为的调控。因此,PMv中LepR神经元在情绪性失眠的病理过程中发挥重要作用,抑制PMv中的LepR神经元,可以缓解小鼠情绪诱导的失眠症状。

▷图1. 情绪性失眠的神经机制;给予小鼠不同的情绪性刺激(小鼠尿液、大鼠尿液或TMT等)可激活PMv中LepR神经元,引起小鼠觉醒增加;化学遗传学抑制PMv中LepR神经元可以消除情绪刺激所诱发的觉醒升高

综上,该发现揭示了PMv中LepR神经元在情绪性失眠中的关键作用。不仅为理解情绪与睡眠之间的复杂关系提供了新线索和新视角,也为开发治疗情绪性失眠的新方法奠定基础。

关于天桥脑科学研究院

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl)是由陈天桥、雒芊芊夫妇出资10亿美元创建的世界最大私人脑科学研究机构之一,围绕全球化、跨学科和青年科学家三大重点,支持脑科学研究,造福人类。TCCI与华山医院、上海市精神卫生中心设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室;与加州理工学院合作成立了TCCI加州理工神经科学研究院。TCCI建成了支持脑科学和人工智能领域研究的生态系统,项目遍布欧美、亚洲和大洋洲,包括学术会议和交流、夏校培训、AI驱动科学大奖、科研型临床医生奖励计划、特殊病例社区、中文媒体追问等。