当前,我国人工智能产业保持高速发展态势,在许多方面的应用都处于世界前列,逐步形成了包括人工智能根技术、基础软件和应用场景在内的相对完善的产业体系。但是也还面临诸多挑战,其中重要的一条就是根技术还相对落后。人工智能根技术若不能实现突破,我国在人工智能产业领域将难以与生态成熟、市场广阔、用户众多的少数先发国家竞争。

论坛名称:脑·机智能融合-让大脑连接未来论坛

主办单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所

承办单位:脑虎科技、天桥脑科学研究院(TCCI)

协办单位:中国神经科学学会、上海神经科学学会

时间:2022年9月2日 9:30-17:30

地点:上海世博中心·618会议室

领域:技术创新-脑机接口

扫描二维码在“苏格拉底实验室”观看直播

01 脑·机智能融合-让大脑连接未来论坛

脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向,是极具代表性的跨学科创新型技术,经过了半个多世纪的发展,脑机接口技术受到广泛关注,而且将会使人类步入人类智能与机器智能共融的时代。

脑机接口作为今年世界人工智能大会的“硬核”亮点之一,首次以主题论坛的形式重磅登陆。本次“脑·机智能融合-让大脑连接未来”的主题论坛由世界人工智能大会组委会为指导单位,中国科学院上海微系统与信息技术研究所主办,上海脑虎科技有限公司、天桥脑科学研究院为承办单位,中国神经科学学会、上海神经科学学会为协办单位,当天下午还将设立“探索脑赛道”分论坛。

本次论坛将在现场进行跨学科、跨领域、跨国界的高端深入交流,激荡前沿智慧,凝聚顶尖科技力量,活动邀请了目前国内外在神经科学领域有深入研究和产业成果的嘉宾出席。神经科学家张旭院士,华山医院院长毛颖,英国皇家工程院院士、上海交大医疗机器人研究院院长杨广中,浙江大学脑科学与脑医学学院院长胡海岚,TCCI应用神经技术前沿实验室主任Gerwin Schalk,中科院上海微系统所副所长、脑虎科技首席科学家陶虎,脑虎科技创始人、CEO彭雷共同出席论坛并发表主题演讲。

在上午的主题论坛上,中国科学院上海微系统与信息技术研究所将联合脑虎科技面向全球首次发布自主知识产权的柔性脑机接口科技成果,进一步引领并推动我国脑科学与智能科技的核心与关键技术,成为壮大经济社会发展的新动能。

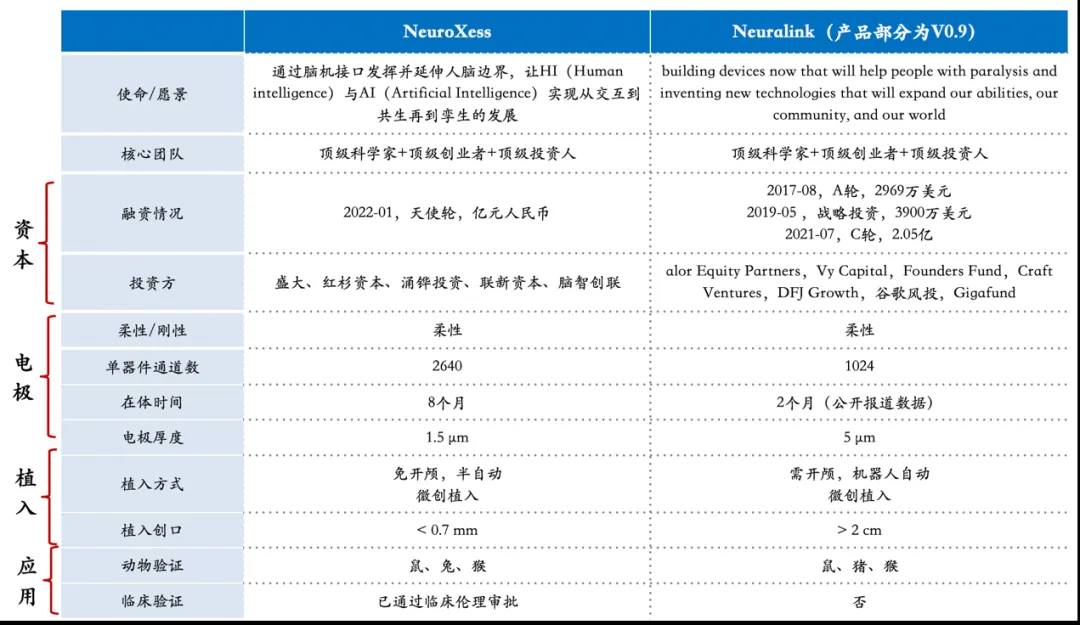

脑虎团队开发的“微创植入式高通量柔性脑机接口”将来可应用于临床重大脑疾病诊治和脑功能探索,是解决渐冻症、高位截瘫、癫痫等重大脑疾病的重要手段。

这是继2021年陶虎团队的“微创植入式高通量柔性脑机接口”获得WAIC最高奖项—SAIL奖(Superior AI Leader,卓越人工智能引领者)后第一次公开发布阶段性科技成果,值得期待。

下午,脑虎科技将携手天桥脑科学研究院(TCCI),用知识汇聚全球学者,鼓励学术交流分享,激发跨国界、跨学科观点碰撞,不断探索科学边界,持续推动科研创新。现场来自国内外知名学术界、科研院所、知名高校及科技企业的多位顶尖专家,将分享科研领域的学术认知,分享报告涉及脑神经领域、声光遗传技术、数字技术和实体经济融合、多感知和智能神经调控技术、AI方向等多个议题。

演讲嘉宾来自国家重大科学研究计划项目首席科学家、中科院空天院研究员蔡新霞教授、复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩、美国德州大学奥斯汀分校生物医学工程系王辉亮教授、燧人医疗首席执行官蔡江、科大讯飞创始人胡郁。现场设置圆桌论坛,各位嘉宾将在各自的研究领域细谈脑机接口的行业挑战与机遇。