你是否渴望用人工智能推动科学,重塑未来的科研模式?

是否也曾好奇,如果智能体拥有长期记忆,世界将变成怎样?

天桥脑科学研究院“人工智能人才计划”正是为有志向的你而设!不论是加入我们与普林斯顿大学王梦迪教授联合发起的AI for Science实习项目、角逐AI驱动科学大奖,还是拿下超级Offer成为我们的一员,这里为你提供了一个广阔的舞台。你将有机会开拓科研边界,与全球顶尖科学家和优秀同学并肩作战,共同推动AI在科学领域的深度应用,成为引领未来的AI科学先锋!

破解AI的记忆密码,普林斯顿大学王梦迪教授携手天桥脑科学研究院推出联合实习计划

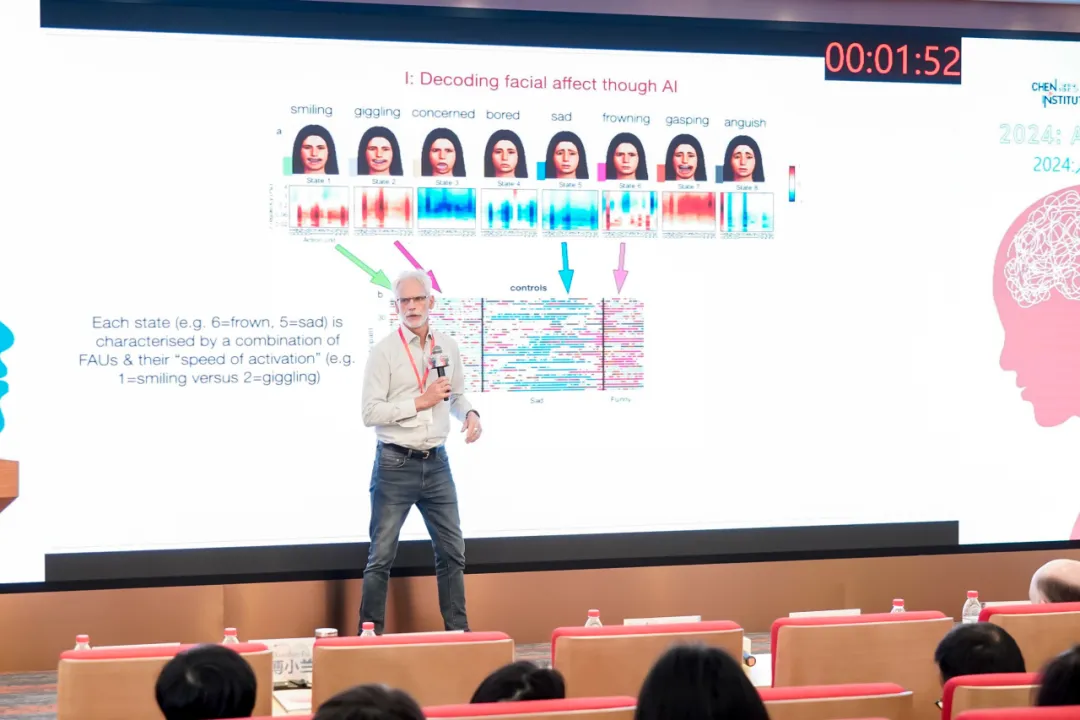

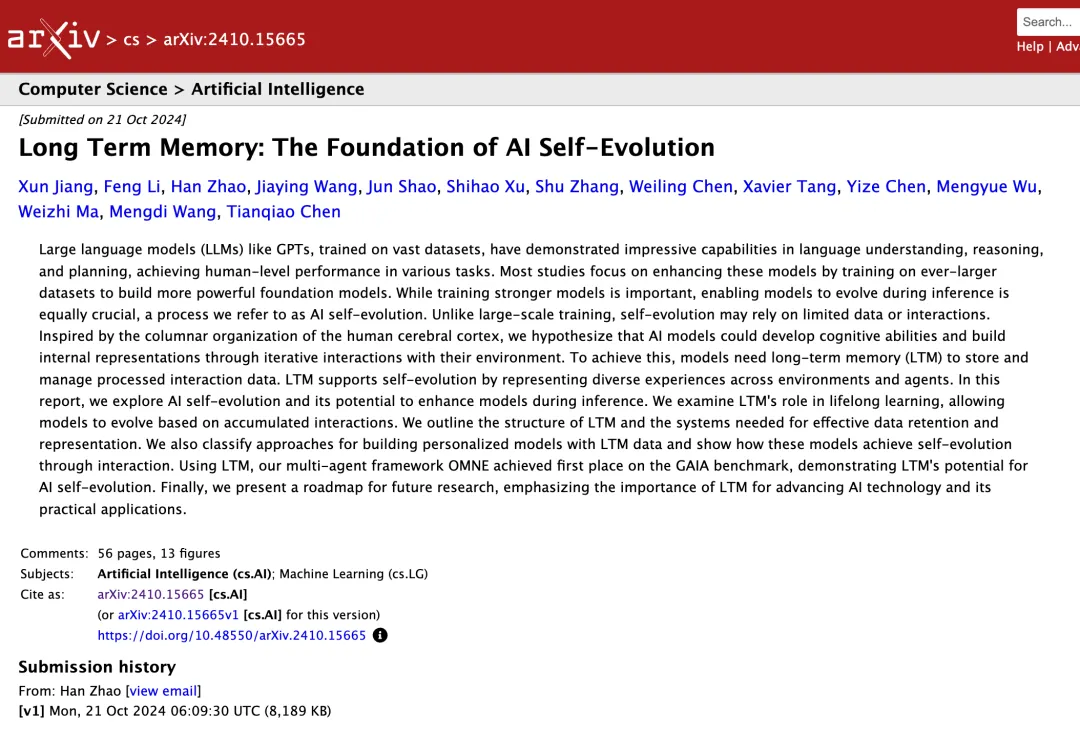

在人工智能领域,长期记忆(Long Term Memory)研究正成为AI能力涌现的新焦点。长期记忆是AI实现自我进化的关键。它不仅关系到AI的个性化发展,更是构建真正智能系统的基础。由天桥脑科学研究院、普林斯顿大学、清华大学、上海交通大学和盛大集团联合发表的论文《Long Term Memory: The Foundation of AI Self-Evolution》深入探讨了这一议题,并提出了创新解决方案:通过模仿人类的“长期记忆”,帮助AI超越LLM的局限。

普林斯顿大学王梦迪团队与天桥脑科学研究院正面向全球发起联合实习计划,招募优秀的学生参与这一前沿科技领域的研究。普林斯顿大学电子与计算工程系、计算机系终身教授,Donald Eckman奖得主王梦迪,是这一研究的领军人物。她表示:“利用长期记忆进行 AI 自我进化以及解决现实世界问题拥有巨大潜力。我们正在寻找有志于在这一领域做出贡献的青年人才,共同拓展人工智能的边界。”

据了解,这项联合实习计划主要面向大模型和AIGC的算法实习生,在读本科和硕博研究生均可申请。申请者需具备深度学习基础、良好的编码能力、对高质量数据的理解,以及LLM常用技术,如SFT、RL算法等,能够快速提升业务场景中的应用效果。逻辑思维严谨、积极主动的团队合作能力也是申请的加分项。

申请者还将享有以下机会:

- 构建人工智能前沿认知调研,深入了解智能体功能和市场需求,掌握产业数智化进展。

- 提升智能体驾驭能力,参与智能体的设计、开发、测试和运营,积累产品全生命周期的经验。

- 深度参与普林斯顿王梦迪教授与天桥脑科学研究院的领先创新项目,积累宝贵的交叉领域工作经验。

投递简历: aitalents@cheninstitute.org

AI驱动科学大奖申报倒计时,面向全球寻找AI for Science未来领袖

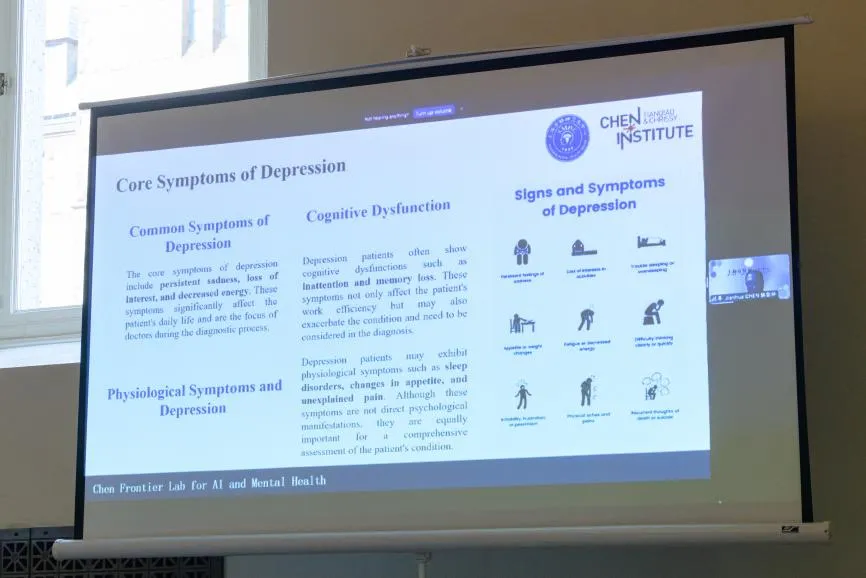

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute)与《科学》杂志 “AI驱动科学大奖”,旨在表彰全球范围内用人工智能技术(如机器学习、深度学习、强化学习等)在自然科学(包括生命科学和物质科学)研究领域解决关键问题、推动科学研究加速发展的青年科学家。

申请者需提交一篇1000字的研究论文,描述他们最重要的研究发现,主题必须是利用人工智能相关技术,在其它科研领域做出了根本性的突破,而这些突破在未使用人工智能技术前是难以实现的。

该奖项目前已进入申报倒计时,报名截止时间为2024年12月13日,《科学》杂志将组成专家评审委员会评比,于2025年7月公布获奖名单。大奖(The Grand Prize)得主将获得3万美元奖金以及《科学》杂志5年数字版订阅权,获奖论文将发表在《科学》杂志的印刷版和在线版上。此外还设有最多两名优胜奖得主,各获得1万美元奖金和《科学》杂志5年的数字版订阅权,他们的论文将在《科学》杂志在线版上发表。

加入我们,敲开AI技术创新的大门

同时,我们持续在上海/新加坡/美国三地寻找具备技术热情、创新精神和团队合作精神的AI技术实习生/全职员工,共同致力于利用人工智能解决现实世界中的各种挑战和难题。欢迎所有人工智能方向的优秀人才投递简历:

岗位方向

后端开发与集成:

- 设计、开发和维护支持AI模型的后端系统和服务

- 集成各种机器学习模型和算法到后端系统,解决业务问题,如推荐系统、预测分析等

- 优化后端系统,提高AI模型的性能和效率

- 设计和实施API和微服务,以使AI功能可通过RESTful接口访问

算法研究与开发:

- 探索研究最先进的大语言模型相关技术,持续跟踪论文和开源社区产品化落地的最新进展

- 根据业务场景需求,提出算法方案,构建算法原型,验证算法效果

- 构建高质量的算法服务,跟踪解决线上出现的相关问题

岗位要求:

- 对人工智能技术充满热情,有志于在该领域深入学习和发展

- 具备扎实的编程基础,熟练掌握至少一种编程语言,如Python、Golang等

- 对后端开发、数据库系统、Web开发、API设计等有一定了解

- 对机器学习、深度学习等人工智能领域有浓厚兴趣,有相关项目经验者优先考虑

- 良好的沟通能力和团队合作精神

投递简历: aitalents@cheninstitute.org

我们提供国际化的工作环境和广阔的个人发展空间,极具竞争力的薪酬福利。加入我们,你将站在科学与技术的交汇点,挑战最前沿的AI课题,与全球一流的科研团队共同推动AI创新。一起探索人类智能的未来!