生活在这个多姿多彩的世界里,我们无时无刻不在体验美、追求美。过去,我们以为美是心理上的主观体验。而近年来,神经科学家们已经深入到心灵的本质,去探究审美的神经机制。

北京时间2023年2月2日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)与美国加州科学院(California Academy of Sciences)共同举办了“陈氏大脑与心智系列讲座(Chen Institute Brain & Mind Lectures)”,以探索纷繁世界下的神经美学。

本次讲座中,美国旧金山音乐学院与旧金山大学的Indre Viskontas 博士以“NeuroAesthetics: Meaning is in the Brain of the Beholder 神经美学:意义皆在观者脑中”为题,为观众带来了一场精彩纷呈的、艺术与科学交织的盛宴。

“追问”编辑团队对演讲内容进行了编译整理,您可以打开下方音频,收听现场版。

为什么大脑的物质结构相似,

人的内心世界却天差地别?

近年来,神经科学家们开始认识到,个体的大脑并不相似——至少,每个人构建内心世界的方式天差地别。假设让你在脑海中想象一个球体,可以预见的是:每个人想象的都会不一样,大小、颜色、花纹、背景环境、材质都会有区别。

有一类人,他们无法想象出这个球体——他们甚至无法在脑海中构建任何视觉形象,这种想象被称为想像障碍(Aphantasia)。计算机科学家、皮克斯动画总裁Ed Catmull就有着这么一颗大脑:当他想象时,他是以一种概念化的、数学的形式来构建对象的;这份天赋让他成为了一位顶尖的计算机科学家、并在计算机图形学领域做出了许多革命性的贡献。

在皮克斯,诸如Catmull这样的科学家又和另一种极端的天才大脑密切地合作着——他们是世界顶尖的故事板艺术家,他们看完电影之后从不需要“二刷”,因为他们可以从记忆中逐帧想象出整部电影。

▷ 图注:皮克斯动画总裁 Ed Catmull 图片来源:PIXAR

人类大脑的最大优势便是其多样性和适应性。我们的大脑在出生时发育得如此不完善是有原因的:从技术上讲,在妊娠第 40 周,母亲已经无法为正在发育的大脑提供能量;在出生后,大脑需要通过学习来进一步发育。我们的大脑在生命的第一年体积增加了三倍,建立了各种各样的脑区和神经元之间的连结。这一切是如何发生的?答案是,通过经验。

大脑如何将信息碎片转化为内心体验?

我们的大脑不是客观的“观察者” ,而是主观体验的“策展人”。感官从浩如烟海的外部世界中提取一丁点信息的尘埃,而大脑能将其加工为主观感受的浩瀚山峦。

我们常有一种错觉,认为我们看到的事物就是它们的本来面目。身处美丽的风景中,我们以为这壮美的景色是眼睛一下子全看到的,但实际上,我们一次只能只感受到一小部分:只有视网膜中央凹拥有可以区分细节的光感受器,而其余部分只能看到黑色和白色;并且即使在这个最清楚的视野内,也有一个盲点,它是视神经离开视网膜、并将信息传入大脑的部位。所以,我们眼前看到的事物,其实是小片的信息在大脑中组装而成的。

▷ 图注:美丽的风景在视网膜上实际收集的信息 图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

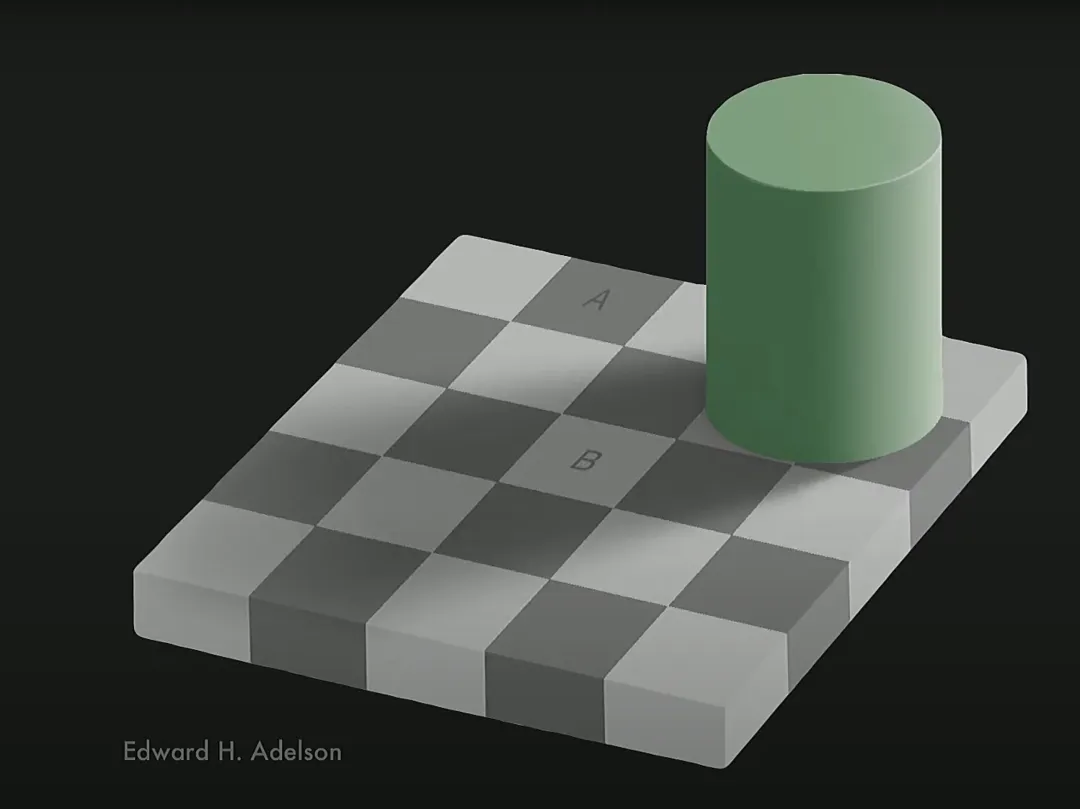

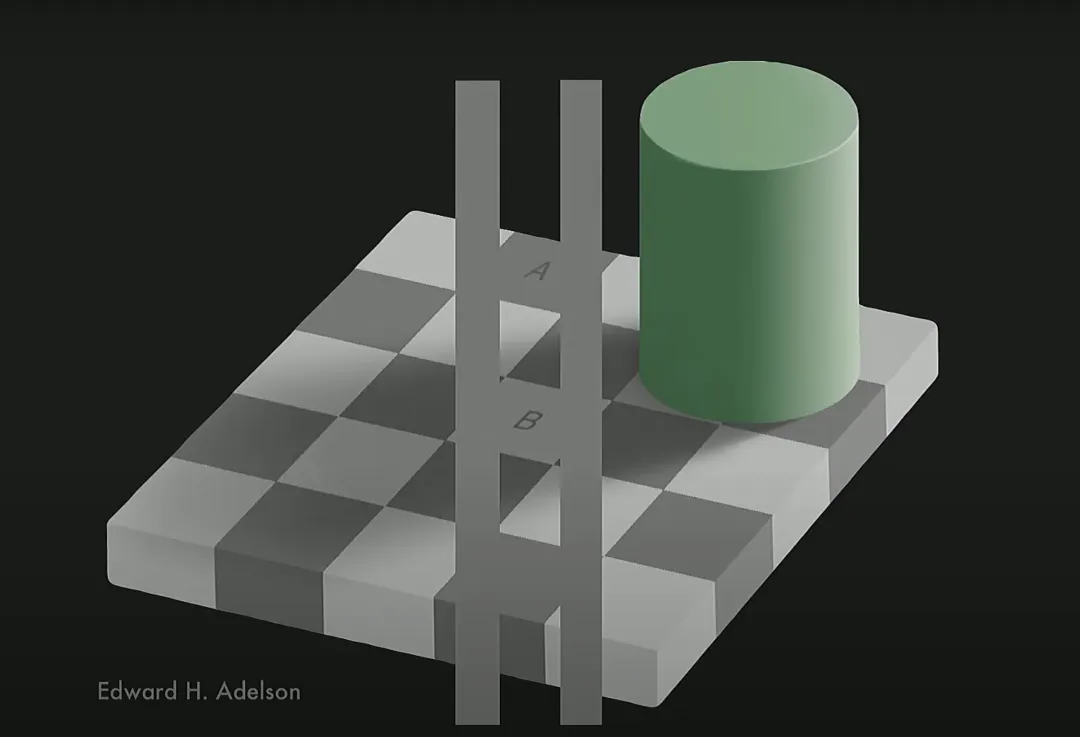

而事物的意义,更是大脑从组装的信息中提取出来的。例如,我们知道,我们所看到的不同颜色是因为它们对应着不同的可见光波长;但实际情况要复杂得多。大脑会自动考虑光照条件,因此当它接收到完全相同的波长、却假设它们们来自不同的光照条件时,我们会认为自己看到了不同的颜色。比如下图:

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

方块A和方块B颜色一样吗?乍看上去,完全不同;A是深灰色的,而B则是白色的棋盘格。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

实际上它们的颜色是一样的!因为大脑认识到右边的圆柱体有一个投影,所以“认为”两者的颜色不一样。类似的视错觉还有很多。另外,大脑也会利用听觉来填补空白;我们会推断声音的前因后果、可能的来源,而不仅仅是听到声音本身。所以,一段客观、沉浸式体验,是由大脑中许多通路所追踪、不同脑区所组织起来的;但我们的感觉却是身临其境、连贯的。

大脑为什么要从感官体验中提取意义?

下面这张模棱两可的图片:如果说它与胡萝卜、长且毛茸茸的耳朵、复活节有关,你觉得看到了什么?

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

实际上,这是一只鸭子。但看了之前的提示后,或许你脑海中会浮现一只兔子。你要么看到鸭子、要么看到兔子,你的大脑会在这两个意像中分配一个;现在,你可以有意识地在鸭子和兔子之间来回切换了;但是请注意,大脑为你做了决定,现在您需要推翻该决定才能看到另一个图像了。我们的很多主观体验都是在我们意识到之前发生的。

为什么大脑会自动为看到的事物标记意义、而不是将其抛给意识来决定?因为把无意义的事物看做有意义的、总比错过了重要的意义好,这可能来自于我们进化过程中的选择压力。大约 150 万年前,人类颅骨的容量呈指数级增长,同一时间也开始生活在更大的社会群体中。我们必须驾驭复杂的群体动态、将朋友与敌人区分开来、学会合作并共同建设社会,因此,了解他人的意图和感受成为一种强大驱动力——也许,那些更能胜任于此的人就被选中了。

这也是“人脸幻想性错觉”产生的原因:当看到一张脸时,识别脸上表达的情感对社会生物来说至关重要,因此具有进化上的优势;把别的事物认成“人脸”总比错过了这个关键信息要好。

▷ 图注:人脸幻想性错觉。看这张图中是不是有很多表情各异的脸?图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

脑中的意义能用神经解剖学解释吗?

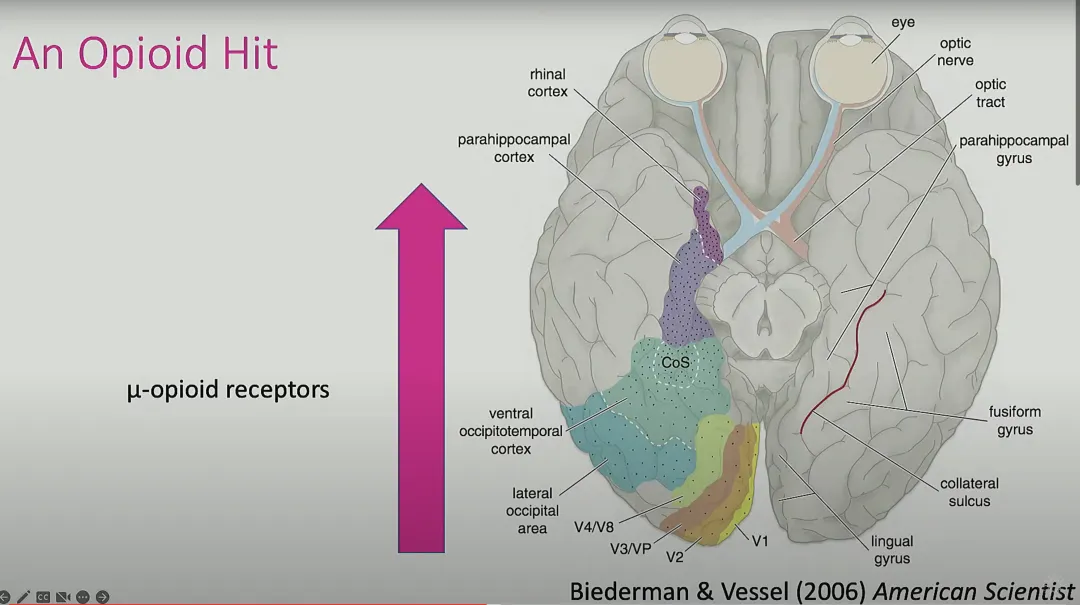

大脑中,在视觉通路的起始部分直至视皮质,阿片类受体的密度逐渐升高;这也就是为什么当我们体验到更深层次的意义,并将它们与我们过去的经验联系起来、投向未来时,我们总能感受到愉悦。

美丽的画面在我们眼前展示得越多,信号就越深入脑海中密集的阿片类受体通道。这就是参观博物馆、欣赏艺术展等带来的益处。一个好的展览会让我们得出自己的结论、而不仅仅是把结论一股脑儿倾倒给我们;因为大脑享受发现意义的过程,这给我们带来愉悦。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

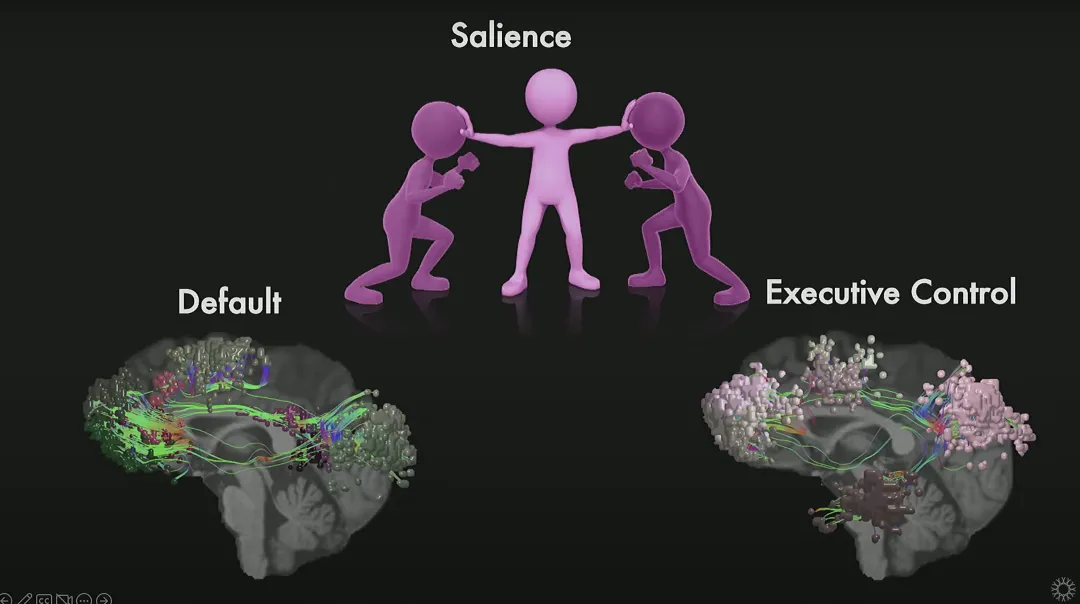

大脑中有两种负责思考的网络。一种是默认模式网络,这个网络包括小部分的前额叶背外侧和大部分的大脑半球后侧神经元。神经科学家们发现,当他们让受试对象“什么也不做”时,受试者的一些神经元却开始活动,这些便是位于默认模式网络中的神经元。大脑不会无所事事,我们会思考过去、未来、做白日梦。诚然,太多的反思、担心与忧虑,会让我们痛苦不堪;但我们也会发现新的模式、得到新的想法,一直苦苦追寻的问题答案会突然跳进脑中。另一种是执行控制网络,主要由前额皮质驱动,负责目标、设定、计划和激励;这些很好,会帮助我们有条不紊地逐步完成任务,但它也可能导致固化思维,导致我们难以产生新的想法。

默认模式网络和执行控制网络经常相互矛盾,二者必须有一个占上风,才能更好执行当前的目标。而脑中还有一套网络,叫做凸显网络:在默认模式网络和执行控制网络之间的拔河比赛中,凸显网络可以介入并将两者结合在一起,能够对两者进行“开关”,让我们更能根据目标进行处理。

▷ 图注:默认模式网络、执行控制网络和调和的凸显网络 图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

同情心:人类情感外在的映射

虽然每个人的内心世界有许多不同,但当认识到他人时,我们会倾向于认为每个人的思想都像我们的一样。那么,同情心是如何建立的?

当我们将人类情感投射到外界,就会同情他人、动物,甚至于没有生命的事物。动物的听觉系统能听到人类听不到的频率的声音,如今,技术进步使我们能够将这些声音转化为我们可以体验到的东西,这样我们就能更有意义地观察这些动物的行为。如今我们知道了,雌性大象每 4 年才进入一次发情期,她会发出我们以前听不到的声音吸引雄性;雄象、雌象产下后代之后待在一起,但雄象最终要独自离开。所以,当我们看到偷猎大象的图片时,我们内心会受到更多震撼、感受到更多哀伤,因为我们了解到大象是群居动物,它们会哀悼死者、生活在家庭中,就像我们一样。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

当我们关心时,便会采取行动。当凸显网络将经验或有意义的刺激标记上意义时,它便可以切换我们大脑的状态,以产生新想法或激励我们行动。

当艺术与科学相交织时,体验让我们选择感动,让我们有动力采取行动;让我们有机会切换和调整大脑网络,产生新想法,建立新联系;摆脱日常习惯和陈规陋习、敞开心扉去想象无限可能。

追问按

人类的大脑如同宇宙一般浩瀚,数以百亿计的神经元彼此交流,构成了庞大的感知和精神世界。外界的信息通过眼耳口鼻以及触摸进入到我们的脑海中,电信号和化学信号在脑海中重构出一个新的世界。尽管各个国家的文化不同,但是人们对于美的认知却有着类似的体验:人们感慨于大海的波澜壮阔,惊叹于雪山的巍峨挺拔,也陶醉于森林的安然静谧;然而,每个人的审美体验也不尽相同,即使是面对同一个落日,有的人感受到的是壮美,有的人感受到的却是凄凉。

艺术与美是否可以通过神经科学来解释?大脑又如何将感官知觉转化成有意义的体验,并激励我们按照自己的价值观行事?在40分钟的演讲中,Indre Viskontas 博士用一场视听觉盛宴给我们带来了启发性的思考,带领大家走入神奇的大脑感官世界。针对神经美学的话题,我们即将推出Indre Viskontas 博士的追问访谈,敬请期待。

讲者介绍