会议报道

4 月 19 日,由天桥脑科学研究院与 Dlab 共同主办的“移动端眼动技术应用研讨会”在线上顺利召开。本次研讨会汇聚了眼动 AI 技术专家与认知行为科学家,围绕移动端眼动追踪技术的最新进展与应用前景展开了深入交流,为推动该领域的技术创新与产学研合作搭建了重要桥梁。

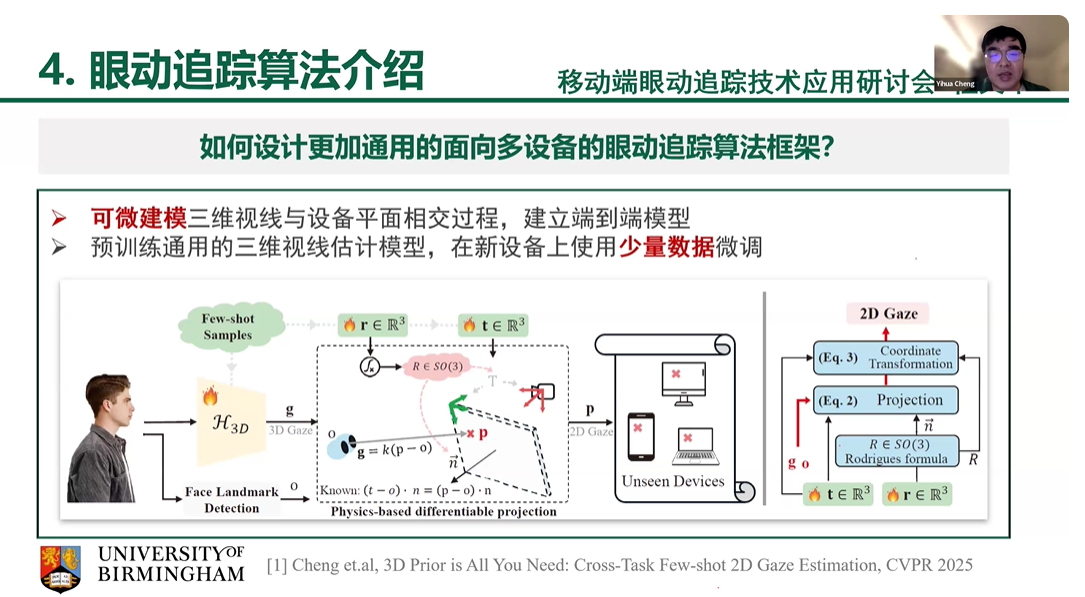

在专题报告环节,伯明翰大学程义华博士系统梳理了眼动追踪技术的发展历程与核心技术瓶颈,创新性地提出基于可微三维视线建模的端到端估计系统,有效提升了多设备兼容性。

▷程义华博士介绍移动端眼动追踪技术的基本原理与算法框架

加州理工学院 Ralph Adolphs 教授分享了其团队在社会情感领域利用手机与电脑端眼动追踪技术进行的前沿研究,展示了眼神交互模式在精神与认知状态评估中的关键作用。

▷加州理工学院 Ralph Adolphs 教授移动端眼动追踪在认知研究中的突破性案例

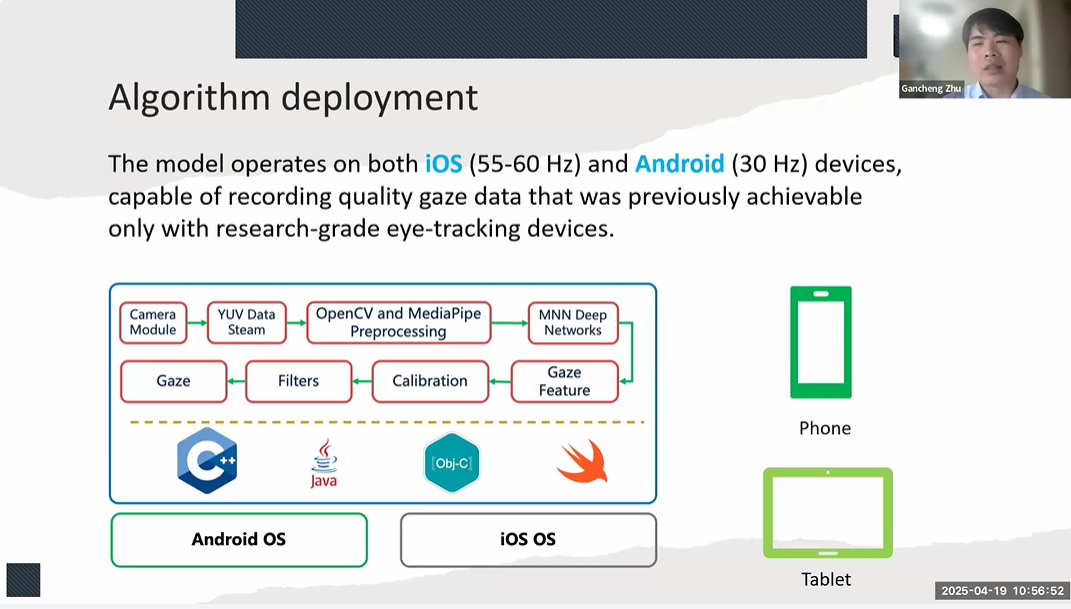

浙江大学朱干成博士重点介绍了 TCCI 移动端眼动追踪 SDK 的算法框架、数据隐私保护方案及未来的数据采集平台规划,并针对研究者实验开发需求提出了切实可行的技术解决方案。

▷朱干成博士介绍 TCCI 眼动 SDK 及拟建在线实验平台的技术解析

会议期间,与会专家共同提出了“AI 多终端眼动追踪与认知状态推理工作流”的创新构想,实现跨设备眼动数据的自动化采集、标注与智能分析,并具备高级认知行为推理能力。多位国内外顶尖 AI 团队专家参与了交流。

本次研讨会激发了学界对移动端眼动技术的关注,并吸引了多家商业公司和研究团队咨询后续合作可能性。未来,相关技术成果有望加速落地,推动眼动追踪技术在认知行为研究与智能交互领域的广泛应用。

27

2025-04

“数据是人工智能的石油与原动力”,这一观点在AI技术一日千里的当下,愈发凸显其重要意义。然而,在医疗领域,数据孤岛、标准化不足与共享困境始终制约着AI技术的突破和AI临床服务的落地。

为破解以上困局,2025年3月30日,国家精神疾病医学中心/上海市精神卫生中心与天桥脑科学研究院(中国)联合举办了医疗数据开放和安全使用专家研讨会。该会议围绕医疗数据分级、数据安全技术、数据共享机制等多个议题展开深度探讨,会议形成的专家建议和共识将推动和催化数据要素和新一代AI技术在精神健康领域的创新应用。

研讨会汇聚了来自于国家心理健康和精神卫生防治中心、上海市精神卫生中心、上海人工智能实验室、清华大学、复旦大学、上海交通大学、天桥脑科学研究院等多家单位的二十余位专家学者。专家们共同梳理和探讨医疗领域(以精神健康为例)数据开放共享的难点和解决方案,为推动医疗领域数据有效使用和 AI 赋能医疗献计献策。

一、高质量数据集和新一代AI技术推动精神卫生服务革新

上海市精神卫生中心院长赵敏做开场致辞,以国家将2025-2027年定为“儿科与精神卫生服务年”切入,强调当前正处于精神健康服务需求激增与供给严重不足的关键时期。着重强调了人工智能在优化精神科服务体系中的重要作用,尤其提及上海市精神卫生中心联合天桥脑科学研究院共建的“灵溪”。该项目收集了5000例抑郁、焦虑障碍患者的临床诊疗数据。在技术前景展望中,赵院长以“数据是AI的粮食”为喻,指出,在数据质量、标准化和伦理规范性等问题逐渐解决的过程中,数据要素和AI技术将极大的赋能精神科诊疗。

▷赵敏院长致辞

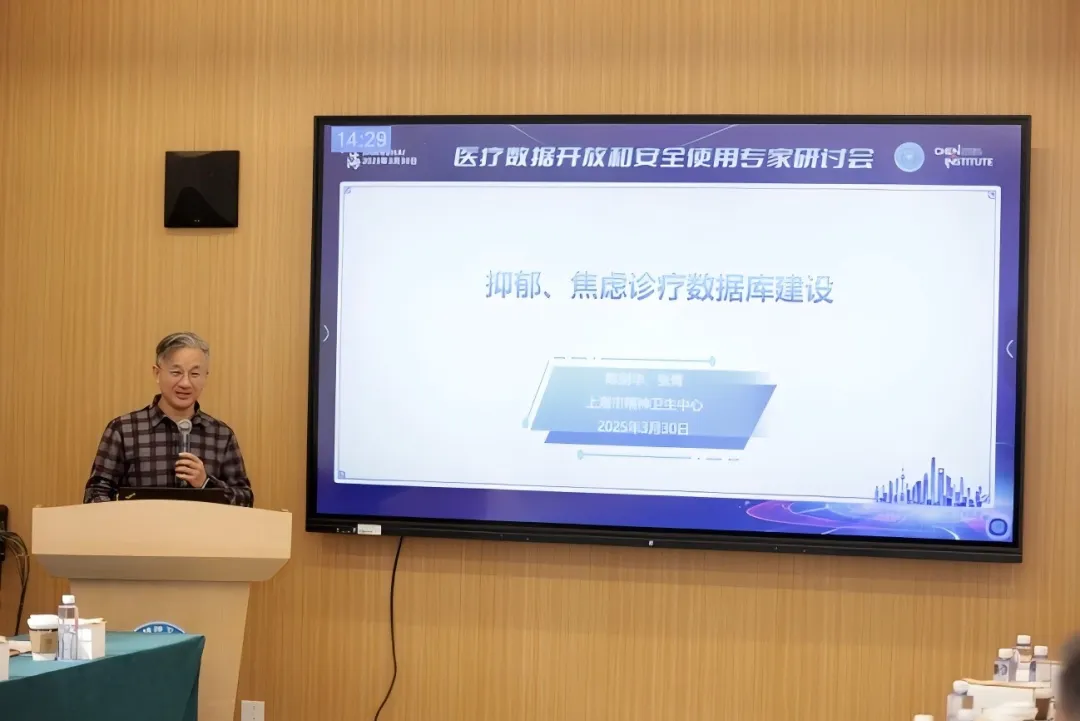

随后,国家精神疾病医学中心脑健康研究院办公室主任张青,代项目负责人上海市精神卫生中心医务部主任陈剑华,做题为“抑郁、焦虑诊疗数据库建设”的报告。在报告中,张青主任阐述了抑郁焦虑诊疗数据库(“灵溪”)的建设进展。数据库建设历时三年,搭建了5000例初诊抑郁焦虑症患者的诊疗数据库。该数据库整合了问诊中的语音和语义、电子病历及量表评估等多维数据。

▷张青主任报告“抑郁、焦虑诊疗数据库建设”

在AI技术应用层面,研究团队采用最新大语言模型,对千万级文本和语音进行深度解析。通过特征提取建立症状图谱,运用自然语音处理技术破解AI诊断黑箱,定位关键语义特征构建疾病诊断模型。算法也进一步考虑了关键生活事件对疾病发生发展的重要影响,为开发基于AI的认知行为疗法奠定基础。研究团队基于真实医生问诊的流程,创新性地使用数字医生与数字患者模拟对话的方式,训练两个AI模型进行模拟问诊。通过模型对抗生成问诊对话数据,通过对生成数据的评估,进一步验证问诊流程的标准化程度和逻辑性。针对于真实数据和合成数据,研究团队还开发了完整的专家标注和模型标注体系(experts in the loop,EITLs)。未来,研究团队希望能整合视频、可穿戴设备数据,包括更多生物学特征,实现从精准评估到精准干预的闭环。

张青主任强调,人工智能正在重塑精神疾病诊疗范式,其突破关键在于构建”数据-算法-场景”三位一体的闭环体系。标准化数据库建设需突破三大关卡——首先实现多模态数据融合,其次建立动态标注机制,通过experts in the loop(EITLs)的方式来不断优化AI模型,最后打通临床验证通路。数字疗法从实验室走向临床的转折点,在于形成可解释、可复制、可溯源的智能诊疗范式,这既需要技术迭代更需要医工交叉的制度创新,本次研讨会就是一个很好的创新体现。

二、保障安全的医疗数据共享至关重要

天桥脑科学研究院人工智能与精神健康前沿实验室科学家耿海洋博士做题为“医疗数据开放和安全使用的现状、展望与技术方案:以精神健康领域为例”的报告。他介绍了数据开放的意义,相关规范,医疗数据的特点,开放的现状,展望和技术方案等多个方面,尤其强调了医疗数据共享和形成共识的重要性。

基于我国精神健康领域现存的巨大诊疗需求和专业医师的极度缺乏的现状,该报告提出“数据分层、梯度开放、立体防护、多方协作”的解决路径。首先,建立五级数据开放体系,从最基础的结构字段到全脱敏数据API调用逐级深入,其中“安全沙箱”允许研究团队在封闭安全环境分析数据,保留分析日志,不接触原始信息。其次,构建四维防护机制,针对语音数据采用声纹剥离技术,视频数据采用面部模糊处理,生理信号限定72小时存储周期,疗效数据实行实时动态脱敏。

报告中重点提及合成数据技术,该技术已经取得重要进展,通过大模型生成的虚拟对话和病历在保持真实数据分布特征的同时,消除隐私泄露风险。技术,如经颅交流电刺激(tACS),因其在治疗多种神经精神疾病和神经性疾病方面的潜力而备受关注。然而,其在不同脑区的颅内反应机制尚不明确,这限制了该技术的进一步优化和临床应用。

▷耿海洋博士报告“医疗数据开放和安全使用的现状、展望与技术方案:以精神健康领域为例”

耿海洋博士提出,医疗数据开放需遵循“安全阀”与“催化剂”双重属性,既要以技术手段筑牢隐私防火墙,更需通过制度机制创新释放数据潜能。精神健康领域应率先通过隐私计算实现原始医疗数据保护,通过区块链存证实现全流程可追溯。未来医疗AI发展将呈现“数字双生”新形态,真实数据训练与虚拟数据生成的双螺旋结构,既能破解伦理困局又可加速技术迭代。

三、医疗数据开放与治理:从价值出发,跨领域共议标准化、伦理挑战及国际范例

在接下来的圆桌讨论中,与会专家针对医疗数据开放和安全使用的痛点、难点与方案设计以及抑郁、焦虑等诊疗数据库建设的机遇与挑战两个话题,从政策和价值导向、科研转化等多个角度展开了热烈讨论。讨论中,专家们高度认同医疗数据库建设和医疗数据共享的必要性。

多位专家指出,数据开放的核心目标是激发数据要素价值,助力数字疗法、医疗效率提升及基层赋能。需明确数据共享的底线,分类分级管理数据风险。安全、有效、可及的数据治理策略未来需“聚焦临床需求,价值为核心驱动力”。

Dlab首席运营官韩云芸表示Dlab高度重视数据在医疗AI发展中的价值,并提出,当前医疗数据存在碎片化、标准化不足的问题,需投入大量资源解决。Dlab(由天桥脑科学研究院Scientific Data Foundry孵化而来),以数据和人工智能作为双核驱动,以高质量的领域专家和自动化的作业工具,提供专业化数据采集、标注和合成的全链条专业化服务;致力于帮助合作伙伴提高科研效率和实现模型算法的持续升级;进而推动科学、医疗和人工智能等相关领域的学术发展以及产业进程,促进人类智能和人工智能的深度交互。

▷韩云芸女士发言

随后,关于数据价值的议题,专家们进行了积极而深入的讨论。其中上海交通大学医学院临床研究中心副研究员张维拓认为,搞清楚用数据做什么非常关键,比如用于企业模型训练的数据和用于监管验证的数据就不能混用。用于监管和验证就是发挥数据价值的重要方向。信通院华东分院人工智能与大数据事业部主任陈俊琰认为,数据能够打破信息孤岛,支持精准诊疗、分级诊疗,同时应鼓励探索医疗数据潜在商业价值。从应用角度出发,有专家提出,数据在药物研究、监管、心理健康风险监测等方面能发挥重要作用。与会者一致认为,从价值出发,才能更好地探索数据用途,最大化其价值。

▷张维拓副教授发言

▷张俊琰主任发言

另外,针对耿海洋博士报告中提到的合成数据,也有多位与会专家谈到自己看法。张维拓副研究员认为,将合成数据用于模型验证,可以用来确保数据集在监管机构的可信度;陈俊琰主任也提到用算法生成数据,或可提升数据集的完整性和实用性。

四、以国际数据库建设和共享作为参考

讨论环节中,上海市精神卫生中心副院长王振、复旦大学公共卫生学院党委书记罗力、上海交通大学计算机科学与工程系副教授吴梦玥、清华大学电子工程系助理教授张超等与会专家,通过已有可参考案例给医疗数据库开放共享提供了很多启发。比如UK Biobank作为政府主导的数据库,其数据向全球研究者开放,使用时需通过申请并说明研究用途;欧盟健康数据空间(European Health Data Space, EHDS)则整合欧盟27国包括挪威、冰岛等关联国家的健康数据,通过制定统一的数据分类、安全标准及传输规则,确保成员中心互认,推动了跨中心数据共享,其患者拥有数据控制权,可选择是否授权数据使用,并随时行使“被遗忘权”(数据删除权)。这些都是医疗数据库建设和共享可以参考的范例。

▷王振副院长发言

▷罗力书记发言

五、医疗数据共享大势所趋

最后,国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰总结道:

医疗数据共享是大势所趋,不仅是AI技术赋能精神卫生服务的核心驱动力,更是实现国家“精神卫生服务年”战略目标的关键技术支撑。然而,现在仍存在数据碎片化、伦理安全风险及标准化滞后等挑战。与会专家的集思广益,为解决以上挑战提供了重要思路:其一,以“价值导向”指导医疗数据共享治理框架的制定,通过分类分级机制明确数据应用场景,确保合规与伦理底线;其二,加速多模态数据标准化,建立统一采集与标注规范,避免偏差;其三,探索“共建共享”模式,参考上海数据交易所“重大疾病行业创新中心”经验,以成本共担、权益共享激发多方参与动力。

▷徐一峰院长总结

31

2025-03

在人工智能蓬勃发展的今天,如何借助最前沿的技术手段,更好地理解和调控人类大脑,始终是科学界关注的核心问题。从精神疾病的治疗到认知功能的提升,从脑区精准定位到神经环路的靶向干预,科学家们在不同层面探索着解码人类大脑的方法。

2025年2月27-28日,由上海交通大学科学技术发展研究院主办,上海交通大学心理学院和天桥脑科学研究院(中国)联合承办的第二十三期“科技论剑”心理学交叉论坛暨第六届认知与脑调控国际学术研讨会在上海交通大学闵行校区李政道图书馆举行。

本次会议汇聚了国内外脑科学领域的顶尖专家。罗跃嘉等多位中国科学院院士莅临此次会议,脑网络组图谱研究权威蒋田仔院士、神经科学领域专家段树民院士更是就各自研究领域的最新进展作了主题报告。还有多位国际知名学者,包括精神病学和成瘾研究领域的权威专家Tony P. George教授、Marco Diana教授以及神经调控领域资深专家Abraham Zangen教授等,围绕心理学与人工智能、脑调控技术、神经影像学等多个前沿科技话题受邀报告交流。从脑网络组图谱的精准绘制,到基于机器学习的个性化治疗方案,再到AI驱动的脑机接口(BCI)技术,这场学术会议足以见证跨学科融合为神经调控领域带来的前所未有的机遇。

科技论剑:BCI技术发展该往何方?

在众多前沿议题中,BCI技术的发展路线引发了与会专家的热烈讨论,当之无愧地成为本场“科技论剑”最为激烈的交锋点之一。正如段树民院士所言,“许多神经精神疾病与特定神经环路活动异常密切相关,光遗传与化学遗传技术与脑机接口的结合,为精神疾病的神经环路精准调控开辟了一条温和可逆的新途径。”

当下,BCI技术存在技术发展路径之争:

- 通道数量的增加是否是技术进步的必由之路?

- 如何在追求解码精度与保障安全性之间寻求平衡?

- 在医疗应用领域,哪些治疗需求应当被优先解决?

围绕这三个核心问题,清华大学洪波教授、脑虎创始人及天桥脑科学研究院研究员陶虎教授、临港实验室李澄宇博士三位专家展开了精彩的学术交锋,为与会者呈现了一场难得的头脑风暴。

▷ 洪波教授

洪波教授在《微创脑机接口:解码、修复与调控》报告中,率先挑战了“高带宽即高效果”的传统认知。他提出“硬膜外脑机接口”这一新方向,该技术在AI算法的加持下无需高通道,也实现了创伤性和信号质量间的良好平衡。国内正在开展的多项临床实验也证实了,这一技术不仅能帮助脊髓损伤患者恢复基本动作功能,还可能通过神经信号重耦合促进神经修复,甚至实现对海马体等深部脑区的调控。展望未来,他期待脑机接口在确保安全的前提下,不仅服务于残障人士的康复,更能拓展至健康人群的日常应用。

▷ 陶虎教授

陶虎教授在《脑机接口:让大脑连接未来》中探讨了他对脑机接口研究的思考。陶虎认为,作为一个具有颠覆性的交叉科研领域,BCI技术目前仍处于以外设控制为主的初级阶段,但未来有望实现“脑联网”,打破碳基生命与硅基生命的界限。

他进一步指出了BCI发展的三大趋势:从运动重建向语言合成拓展、从低通量向高通量演进、从单一脑区向多脑区协同发展。因此,陶虎认为盲目增加通道数并非良策,但提升有效通道数仍是必然趋势。

此外,陶虎也提出了当前面临三个技术调整:安全有效地记录更多神经信号、深化对神经编解码机制的理解,以及严格遵循道德法律规范。对于日益受到关注的伦理问题,他提出了独特观点:伦理问题的讨论是一项技术能大规模进入市场的前兆,而脑机接口技术目前就出在这一阶段。

▷ 李澄宇教授

在临港实验室BCI研究进展报告中,李澄宇教授提出了一个鲜明观点:对侵入式BCI而言,通道数量与解码效果及脑控能力呈正相关。这一论断源于实验室在行走辅助等领域取得的实际成果,也直接回应了学界对通道数量问题的讨论。以视觉假体研究为例,李澄宇博士深入阐述了高通道数的重要性:即便配备一万通道的视觉假体,当前仍无法为盲人患者提供清晰的视觉体验,距离使患者视力达到0.05的目标仍有相当距离。这一现实困境恰恰说明了提升通道数量的必要性。值得注意的是,临港实验室在一万通道神经元活动项目上已取得初步进展,并提出了未来发展方向——将人工智能应用于电刺激算法优化,以期提升脑机接口的使用效率。

多学科视角:基础研究与人工智能如何相辅相成?

本次论坛致力于成为化学、心理学与AI的“三棱镜”,通过思想碰撞中折射出心智科学的全新光谱。聚焦BCI与神经调控发展前沿,多位专家从不同学科视角展开探讨。

上海交通大学心理学教授叶铮以人脑“内存”——工作记忆为切入点,揭示了其与精神疾病的密切关联;转化医学研究院凌代舜教授则聚焦于分子层面,提出以化学生物界面仿生识别为基础的高性能化学探针技术,为脑科学解码开辟新思路;而生物医学工程学院陈垚教授着眼于侵入式运动皮层脑机接口,指出AI技术可能为解决当前脑机控制延迟等难题提供新的突破口,同时强调了数学模型工具在多神经元分析中的重要性。

▷ 圆桌讨论

就像傅小兰院长提出的,“心理学可以在确保人工智能伦理底线方面的关键作用”。这也为这场跨学科对话注入了人文关怀的温度。在随后进行的“人工智能与心理健康的前沿进展”圆桌讨论环节中,在上海体育大学心理学教授陈安涛、苏州大学心理学系教授张阳的主持下,围绕“心理学与人工智能交叉领域的当下与未来”,天桥脑科学研究院的耿海洋博士、上海交通大学计算机工程学教授吕宝粮、计算机系副教授吴梦玥以及心理学院副研究员王立卉,分别就精神疾病数据集建设、情感脑机接口、AI伦理安全以及眼动技术与心理学研究等方向的研究进展进行了简要报告并展开了深入交流。

圆桌讨论的主要内容整理如下:

主持人陈安涛提出了第一个问题:在心理学领域,人工智能如何起到促进作用?如何看待人工智能与心理学在量化研究上的结合?

王立卉认为,心理学对人工智能发展的贡献更多是理论的发展。目前人工智能在情感计算方面的理论和心理学的最前沿理论存在差距,可以在心理学最新理论的基础上建立新的大模型。

主持人张阳接下来提出了两个问题:大模型用于心理疾病的诊疗时,如何保证其可信度和准确性?人工智能能否与基础科学研究相互促进?

关于大模型临床决策,吴梦玥认为现阶段,诊断决策权不一定要在人工智能手里,如果只是用人工智能提供足够全面的信息,由专家进行决策,那么可信度和准确性还是能得到保证的。

吕宝粮认为,现在很多疑难杂症本身也很模糊,另外,病人还会有心理作用,比如去医院会更放心,再加上大模型的数据库有可能落后,可信度的问题是短时间很难完全解决的。

耿海洋则认为,我们应该从解决问题倒推实现路径,即思考“AI发挥作用需要哪些条件”。他认为对于AI诊断来说,一是要量化,也就是数据,二是要更新迭代。另外,耿海洋还介绍到,天桥脑科学研究院与DLab致力于建设一个数据平台,让医生、咨询师、AI科学家、工程技术人员甚至用户都能参与到心理健康相关的人工智能的高质量数据建设中去,并且这个数据集的建设是一个动态迭代的过程。

关于人工智能与基础科学研究的相互促进,吴梦玥指出,现阶段很多学术论文中都能看到人工智能为基础科学研究的帮助。吕宝粮补充说,基础研究也可以去启发AI发展,他提到了一类研究“类脑计算”,学习和模仿人脑或许有希望提升芯片的算力,“相信随着研究的不断深入,人工智能与人类智能间的各种差异会逐渐缩小,AI会慢慢更像人类。”

主持人陈安涛最后提问:心理疾病难点在于缺乏特定的生物标记,AI能否帮助我们找到这把“钥匙”?

耿海洋率先回答,他认为,理论驱动的人工智能可能需要很长的路要走,可以先开发数据驱动的辅助系统来支持决策,并保留人为最终判断。短期内以解决实际问题为主,在此过程中可以逐步融入理论。新的技术工具得先用起来,在使用中不断发现问题、提高准确性,才能吸引医生、患者和C端用户,逐渐提高大众信任度和接受度。

吕宝粮判断说,“技术层面来说,应该在3-5年之内,AI就能影响心理疾病的诊治过程。”在可预见的未来,一个人身边的智能设备可能会比家人更了解他。而就目前而言,AI确实已经开始帮助人们加快诊断效率,某种程度上这能让专家有时间更好地思考问题,推动理论发展。

这场学术会议在热烈的讨论声中落下帷幕,但是对于人工智能与人类认知的深度探索并未终结。正如樊春海院长所说,“我们正站在解码意识、重塑文明文化关系的历史拐点”。在科技与人文的交汇处,一个关于人类未来的宏大叙事正在徐徐展开。

07

2025-03

随着人工智能(AI)技术的飞速发展,“以ChatGPT为代表的大模型被认为是当前人工智能的巅峰”。但现今大模型在“长期记忆”方面的不足,使得其在面对持续学习、知识迁移以及复杂推理任务时,难以达到类似人脑的灵活性和适应性,成为未来AI技术的重要发展方向。

为了探讨AI的长期记忆难题,2024年11月28日~12月1日在浙江嘉兴召开的中国中文信息学会2024学术年会暨第三届全国大模型智能生成大会(CIPS-LMG 2024)上,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute)主办了一场主题为“大模型记忆与人脑记忆的渐近渐远”的分论坛。

此次论坛讨论邀请了来自海内外不同高校的人类智能与机器智能专家,共同探讨长期记忆与AI战略及大模型记忆与人脑记忆的关系。此外,在CIPS-LMG 2024大会上,盛大AI Tech负责人姜迅发表了题为《长期记忆,AI自进化的基石》的主题演讲,吸引了广泛关注。

01主题报告荟萃:

长期记忆的技术现状与实现路径

在《长期记忆,AI自进化的基石》中主题演讲中,姜迅深入探讨了长期记忆在大模型发展中的核心作用,分析了当前的技术挑战和未来的突破方向,同时分享了团队在长期记忆领域的研究心得和实践成果。他的演讲围绕三个关键问题展开:为何实现AI的自进化需依赖于长期记忆的研究?我们可以从人类大脑的长期记忆机制中获得哪些启发?如何突破技术瓶颈,实现模型的自我进化?

为了应对“如何收集个体数据并将其精炼到长期记忆中?”以及“如何在持续更新中有效表达少量个体数据于LLM?”这两大挑战,盛大团队设计了长期记忆数据框架,利用记忆元的理念对数据进行精炼和组织。同时,开发了OMNE——一个记忆增强的多智能体框架,以及具备思考能力并增强RAG的大模型。

他还介绍了自主研发产品Tanka的创新,并详细说明了Tanka在商业决策领域从copilot到autopilot的技术演进:智能沟通->事件决策->领域特定执行->CEO级能力->自主组织。

在演讲的结尾,姜迅总结道:“长期记忆不仅是大模型实现自我进化的基石,也是人工智能走向类脑智能的必经之路。”通过对Tanka的应用,这一理念得到了验证,促进AI更接近人类的记忆与决策机制,迈向真正意义上的“autopilot”。

02分论坛观点梳理:

长期记忆的多维探索

正如姜迅所言,长期记忆是人工智能迈向类脑智能的重要基础。围绕人工智能的长期记忆话题,分论坛“大模型记忆与人脑记忆的渐近渐远”上,天桥脑科学研究院学术会议总监耿海洋博士邀请了伊利诺伊大学芝加哥分校刘兵教授、北京师范大学薛贵教授、西安交通大学刘均教授以及中国科学院自动化研究所余山研究员等人脑研究与人工智能专家,从不同角度探讨了脑科学启发下的大模型长期记忆的研发思路与应用前景。

1. 商业应用中的模型优化:刘兵教授的实践探索

刘兵教授讨论了持续学习及其对记忆的需求。他首先提出了“持续学习”理论,并描述了两个仅依靠大语言模型(LLMs)和上下文提示的持续学习系统,两个系统表现均显著优于现有使用LLM微调或适配的方法。在这些方法中,记忆用于保存过程中的一些信息。这些信息目前被保存在LLM外部的一个外部缓冲区中,未来的理想情况会是将记忆集成到LLMs内部中。此外,刘兵教授还讨论了需要持续学习和记忆来提高其有效性的对话分析的实际应用。

2. 记忆机制的动态转换:薛贵教授的理论启示

薛贵教授从人脑记忆的理论研究入手,探讨了记忆的本质及其在人工智能中的应用启示。他通过实验揭示了记忆表征在编码、保持和提取阶段的动态变化,发现记忆从视觉皮层到高级皮层的转换规律,有助于形成认知地图,将碎片化知识转化为结构化知识。他提出大模型可以从人脑学习的机制中获得启发,比如如何在大模型中加入经验性语义和序列记忆机制以提升模型和学习和推理能力。

3. 大模型的技术根基与改进方向:刘均教授的深度剖析

刘均教授从技术层面梳理了大模型的强大根基及其缺陷。他指出,大模型的强大依赖于算法(如反向传播、Transformer架构)、大数据和算力的支撑,但其在灾难性遗忘、推理能力弱和高能耗等方面存在不足。为此,他提出借鉴人脑机制,如局部学习、记忆巩固和低能耗学习等,来改进大模型。他进一步提出了机器记忆智能模型的设计思路,通过优化表征、学习和推理模块,实现时空关联、抽象对象处理和持续学习能力。

4. 类脑智能的架构设计:余山研究员的创新实践

余山研究员聚焦类脑智能的发展目标,探讨如何借鉴人脑特性推动人工智能进步。基于人脑中认知控制的神经机制,提出了具有1)感觉运动信息处理和2)抽象概念生成与表征两个层级的网络架构,两个层级之间具有双向的信息交流,系统具备从与环境的互动中提取抽象概念的能力,并可以支持不同的智能体之间通过交流实现知识传递。

03促进人工智能与脑科学跨学科对话

未来,随着技术的不断突破,大模型或将真正实现从模仿人脑到超越人脑的跨越。天桥脑科学研究院呼吁加强大模型与人脑记忆机制的交互研究,让两者在不断的对话中相互启发、共同进步。正如耿海洋博士在讨论中特别强调的:

“大模型的长期发展不仅需要技术上的突破,更需要回归到对智能本质的思考。从人脑的角度去寻找洞察,并基于此设计出能够动态学习、持续更新的解决方案,可能是推动人工智能进一步发展的关键。”

关于天桥脑科学研究院

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute)是由陈天桥、雒芊芊夫妇出资10亿美元创建的世界最大私人脑科学研究机构之一,围绕全球化、跨学科和青年科学家三大重点,支持脑科学研究,造福人类。

Chen Institute与华山医院、上海市精神卫生中心设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室;与加州理工学院合作成立了加州理工天桥神经科学研究院。

Chen Institute建成了支持脑科学和人工智能领域研究的生态系统,项目遍布欧美、亚洲和大洋洲,包括学术会议和交流、夏校培训、AI驱动科学大奖、科研型临床医生奖励计划、特殊病例社区、中文媒体追问等。

05

2024-12

由天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute)、《科学》(Science)杂志和上海市精神卫生中心(国家精神疾病医学中心)联合主办的“人工智能与精神健康”研讨会于11月7日至8日在上海宛平南路600号上海精中徐汇院区举办,吸引了近400位科学家、临床医生、产业界人士参会,共同探讨人工智能在精神健康领域的应用与未来发展。

天桥脑科学研究院创始人雒芊芊说:“人工智能和精神健康是我和天桥寄予厚望的领域,希望能够尽早有所突破,造福人类。这是我们连续第四年与《科学》杂志合办国际学术讲座,很高兴首次落地中国,期待吸引各方人才特别是AI人才加入我们,用人工智能技术,更好地让中国人不焦虑,不抑郁,更幸福。”

《科学》系列期刊出版人Bill Moran在会议现场致辞中表示:“《科学》一直处于新兴科学的前沿。我们将继续联手天桥脑科学研究院,与全球科学家和研究人员密切合作,释放人工智能在精神健康治疗和管理方面的巨大潜力。”

上海市精神卫生中心院长、国家精神疾病医学中心主任赵敏教授说:”全球心理健康问题日益严峻,人工智能与精神疾病诊疗的结合正是解决这一问题的良方。我们期待与全球科学家进行深度交流,共同推动这一领域的发展。”

在《科学》高级编辑Peter Stern、上海交通大学心理学院院长傅小兰教授、上海市精神卫生中心副院长王振教授的主持下,会议围绕众多前沿话题展开深入讨论,包括人工智能在精神疾病诊断、个性化治疗方案、心理健康预测模型以及计算精神病学等领域的应用。来自中国、美国、德国、英国、澳大利亚的专家们分享了在各自领域的最新研究成果和实践经验。

德国耶拿大学医院转化精神病学特聘教授Nils Opel的研究团队开发了创新远程监测应用程序,通过收集患者的行为和语音数据来评估其心理健康状况。他领导建立的大规模数字队列研究DigiHero,正在监测德国人口的心理健康,尤其是受新冠疫情的影响。这些技术在临床实践中显示出巨大潜力,可用于患者的细分和进一步个性化治疗。

上海精中赵敏教授展示了AI在精神健康诊疗中的多种临床应用,这些应用正推动精神健康服务向智能化、个性化方向发展。AI辅助诊断系统能够通过分析MRI扫描结果,准确识别重度精神疾病患者。利用虚拟现实和AI技术创建沉浸式治疗环境,显著改善了恐高症等精神疾病患者的症状。他们正在开发基于AI的心理治疗机器人,通过分析面部表情来辅助焦虑症的筛查和诊断。

美国耶鲁大学精神病学系副教授Philip Corlett分享了如何将计算精神病学引入临床诊疗的实践。他的团队开发了一种”条件性幻觉”模型,利用AI和机器学习技术来研究幻觉的形成机制。此外,他们还应用分层高斯滤波器模型,发现偏执症患者倾向于将世界视为更加不稳定的形态。这些计算模型能帮助我们更好地理解精神疾病的机制。

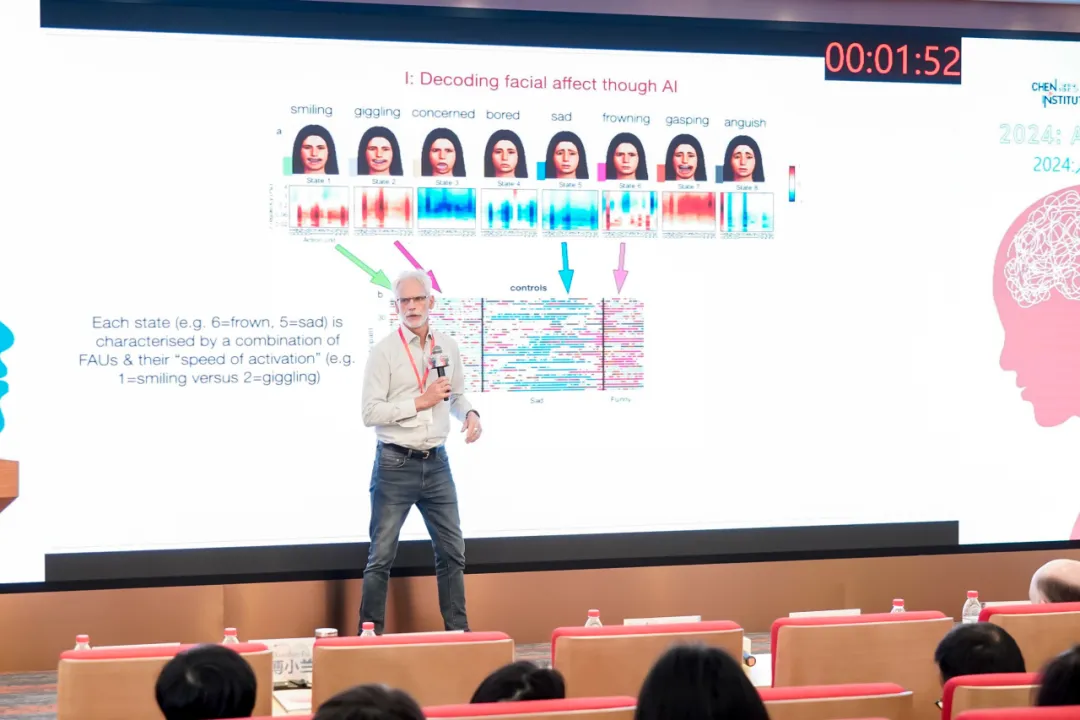

澳大利亚纽卡斯尔大学神经科学与精神病学教授Michael Breakspear围绕人工智能解码面部表情、大语言模型模拟生成自然和疾病下的言语、生成式人工智能量化大脑异常以及以人为中心的数字未来四个方面,全面地讨论了如何使用大脑的生成式模型来优化AI在精神健康领域的应用。他尝试用模型模拟人类精神世界,在他看来,人类是一种活跃的主体,动态地嵌入自身构建的人际、社会、文化和历史体系中;而深度神经网络是其核心,是执行随机插值的静态矩阵。

英国剑桥大学计算认知神经科学教授Zoe Kourtzi主持开发了一种用于早期预测和诊断痴呆症的AI工具。它能够在症状出现前10-15年就识别出潜在的痴呆症患者,准确率高达91%。在实际应用中,这一AI工具比传统临床诊断方法更精确地预测了轻度认知障碍患者转变为阿尔茨海默病的可能性,其准确度提高了3倍。她提出,未来有可能用AI更广泛地追踪大脑的健康轨迹。

上海精中陈剑华教授介绍,天桥脑科学研究院人工智能与精神健康前沿实验室,正在与上海精中合作开展一项名为”灵溪”的项目。基于精神疾病是“唯一可以靠对话诊疗的疾病“这个特点,建设真实、高质量的抑郁焦虑患者与医生的问诊对话集,提供给AI大语言模型进行训练。项目已通过伦理审批,采集了5000多例对话,时长1000个小时,且数量正在持续增加。项目计划在严格合规的前提下向研究者和AI团队开放合作。

天桥脑科学研究院科学计划执行主任李艳博士介绍了研究院积极推进AI赋能脑科学的举措,包括与《科学》杂志合作发起全球AI驱动科学大奖,与世界名校共同举办AI跨学科夏校培训,今年已在全球主办、资助了近50场AI+脑科学高端国际会议。

波士顿大学计算和计算科学与工程哈里里研究所所长Ioannis Paschalidis、清华大学副教授眭亚楠、中科院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所所长李烨、伦敦大学学院计算精神病学和衰老研究中心副主任Quentin Huys围绕将AI运用于大脑疾病的早期检测和预防、用AI构建心理健康基础模型、AI在抑郁症治疗中的应用等话题,分享了在各自领域的前沿探索和实践。

会议还举办了青年科学家闭门讨论,10多位青年科学家与海内外嘉宾进行了深入交流。

在这两天里,与会专家们展示了AI在精神健康领域的巨大应用潜力。展望未来,人工智能与精神健康的结合将继续深化,并有望在以下几个方面取得突破:

-

AI辅助精神疾病诊疗的精确度和普及度将进一步提高;

-

个性化治疗方案的制定将更加智能化;

-

AI的发展将帮助我们更深入地理解精神疾病的机制,为新的治疗方法提供理论基础;

-

通过AI技术,我们将可能实现对大脑健康轨迹的长期追踪,从而更好地预防和管理精神健康问题;

-

AI技术在精神疾病诊疗领域的研究需要特别加强伦理治理问题。

08

2024-11

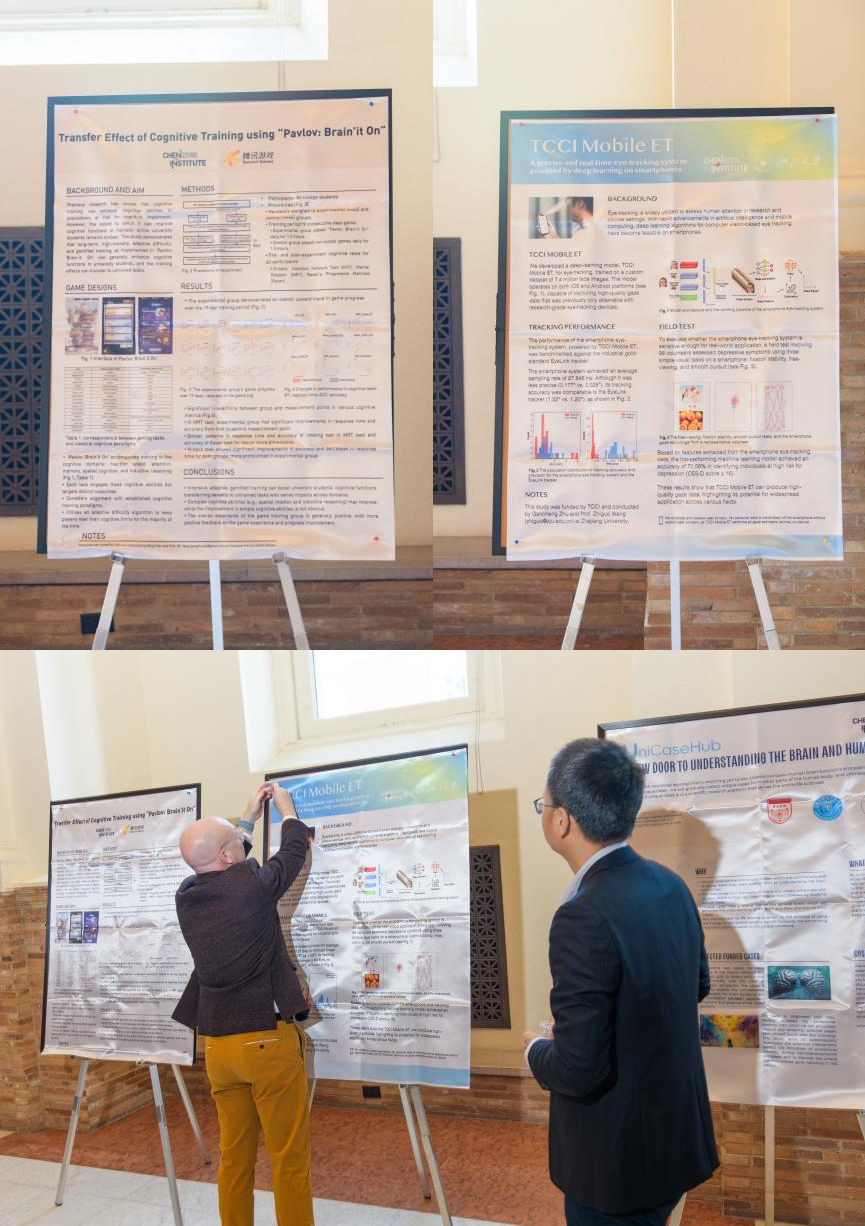

金秋十月,枫叶如火。在这个收获的季节,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Insititue, TCCI)首届Chen Scholars Retreat,于10月17日在波士顿公共图书馆成功举办。

波士顿公共图书馆是世界上第一个向所有公民免费开放借阅的图书馆,素有“人民的宫殿”之称。同样,天桥脑科学研究院也一直提倡开放共享、造福人类。多年来天桥脑科学研究院致力于推动脑科学与人工智能的融合发展,通过搭建平台、汇聚资源、培养人才等一系列举措,为这一领域的进步贡献着自己的力量。

回顾发展历程,天桥脑科学研究院创始人雒芊芊女士感慨道:

自2016年天桥脑科学研究院创立之初,我们就怀揣着一个梦想——构建一个生态系统,赋能卓越科学家,以创造足以改写人类历史的突破性成果。我们深知,探索大脑挑战重重,但正是这份挑战,激发了我们不断前行的动力。

▷天桥脑科学研究院创始人雒芊芊女士致辞

01深度对话,启迪新知

此次Chen Scholars Retreat上,来自世界各地的脑科学、人工智能以及医学领域的陈氏学者齐聚一堂,共同探索脑科学与人工智能的未来。

▷天桥脑科学研究院前沿实验室成果汇报,线上接入,幻灯片演示中

此次会议专门设立的Chen Frontier Lab(前沿实验室)报告环节上,华山医院陈亮教授、上海精神卫生中心陈剑华教授以及天桥脑科学研究院耿海洋博士,代表天桥脑科学研究院在中国建立的两间前沿实验室——应用神经技术前沿实验室、人工智能和精神健康前沿实验室,向全球陈氏学者介绍了在BCI技术研发和新一代AI模型方面取得的重要成果。

陈亮教授介绍了应用神经技术前沿实验室在脑深部电刺激(DBS)的研究范式方面的创新工作,通过植入NAc和aIC双脑区,以改善情绪调节和认知功能。此外,他们与上海精神卫生中心联合开展的临床研究,两年内共为28位严重精神疾病患者植入DBS,随访观察到患者接受DBS后疾病症状改善效果明显。陈氏学者们表示期待DBS用于严重精神疾病治疗的更多成果。

陈剑华教授分享了人工智能和精神健康前沿实验室在大语言模型 (LLMs) 在精神疾病研究中的应用方面的重要进展。基于上海精神卫生中心的真实临床咨询数据,他们正在构建一个辅助提高抑郁症和焦虑症诊断准确性的大模型,项目现已收集了4500组高质量原始数据。讨论环节中,陈剑华教授与陈氏学者们友好探讨了“利用LLM评估抗抑郁药治疗效果并指导个性化用药”的研究潜力。

Pietro Perona,加州理工学院电子工程学Allen E. Puckett教授

左,Bernardo Sabatini,哈佛大学Kempner研究所联合主任,神经生物学Alice and Rodman W. Moorhead III教授,哈佛医学院Howard Hughes医学研究所研究员;

右,Sham Kakade,哈佛大学Kempner研究所联合主任、计算机科学与统计学Gordon McKay教授

David Anderson,生物学Howard Hughes教授,TCCI加州理工神经科学研究院首席科学家兼主任,哈佛医学院Howard Hughes医学研究所研究员

▷天桥脑科学研究院陈氏学者学术交流现场

在陈氏学者学术报告环节,来自哈佛大学医学院麻省总院、梅奥诊所、加州大学旧金山分校、斯坦福大学等知名研究机构的陈氏学者们,聚焦医学领域人工智能应用,分享了对脑科学与人工智能领域未来发展趋势、面临的挑战与机遇的看法。从基础理论研究到临床应用实践,从算法优化到数据分析,不乏一些具有开创性意义的研究成果,这些成果不仅推动了神经科学研究的深入发展,也为AI技术的应用拓展了新的边界。

来自哈佛大学的两位演讲嘉宾——计算机科学与统计学教授Sham Kakade与神经生物学系教授Bernardo Sabatini一同进行了汇报,他们交替分享了他们的学术研究,并发表在人工智能和神经科学领域的深刻见解和前沿思考:

Bernardo Sabatini提到,“大脑中的神经元通信是以非常嘈杂的方式进行的,这与我们训练人工系统时可以指定极高精度的节点间连接形成鲜明对比。这表明大脑的运行方式可能与我们的传统理解存在根本上的差异。”

而Sham Kakade则指出,“在训练大型基础模型时,往往需要数月的时间。随着数据量的增加,我们不希望训练算法的时间也成倍增长。因此,如何提高优化算法的运行效率是一个关键问题。”

▷天桥脑科学研究院创新项目海报展览

02携手前行,共创辉煌

展望未来,天桥脑科学研究院将秉持初心,致力于推动神经科学与AI的融合发展“生态系统”。加强与国际顶尖学术机构的合作与交流,搭建更加广阔的学术平台;加大人才培养力度,为神经科学与AI融合领域培养更多优秀的青年才俊;继续深化科研创新,鼓励创新成果转化;在数据共享、伦理规范、隐私保护等方面,积极探索解决方案,为神经科学与AI融合领域的健康发展保驾护航。

雒芊芊女士表示:

一直以来,我们希望通过对大脑如何感知、理解和与外界沟通的了解,促进人们的生活体验。这些年来,天桥脑科学研究院一直为此而做出很多持续不断的努力,希望能够推动脑科学与人工智能的技术发展,造福人类。

在波士顿公共图书馆这座知识的殿堂里,首届Chen Scholars Retreat圆满落幕。这场与脑科学与AI的科学盛宴,将永远留在每一位与会者的心中,激励着他们不断前行,共同创造更加辉煌的未来。

▷天桥脑科学研究院陈氏学者、与会讲者及组织成员集体留影纪念

31

2024-10

9月27~29日,中国神经科学学会第十七届全国学术会议(CNS2024)在苏州隆重举办。作为中国神经科学领域规模最大、学术水平最高的会议之一,这次会议吸引了大约4000人参加,包括来自全球的神经科学领域专家、临床医生和研究人员。

天桥脑科学研究院(Chen Tianqiao & Chrissy Institute, TCCI)作为中国神经科学学会的长期支持者,连续六年冠名支持CNS大会主题发言,此次再度携手复旦大学附属华山医院院长、天桥脑科学研究院转化中心主任的毛颖教授,共同探索神经科学领域的无限可能。

▷复旦大学附属华山医院院长、天桥脑科学研究院转化中心主任毛颖教授

9月27日,“2023年度中国神经科学重大进展(Breakthrough in Neuroscience)”颁奖典礼在天桥脑科学研究院的支持下顺利举办。天桥脑科学研究院已连续两年资助中国神经科学学会年度“中国神经科学重大进展”项目评选。

▷2023年度中国神经科学重大进展获奖名单

9月27日,天桥脑科学研究院脑机接口(BCI)与人工智能(AI)主题论坛成功召开。作为天桥脑科学研究院连续举办的第六届主题论坛,今年的主题聚焦于极具前瞻性的BCI与AI融合发展话题。共计300多位科学家到场聆听交流,现场反应热烈。

▷扫描海报二维码即可查看论坛回放

9月28日天桥脑科学研究院冠名支持的全体主题发言环节,复旦大学附属华山医院院长毛颖教授带来了题为《脑胶质瘤分子分型和可视化的现况与未来》的主题讲座。

▷天桥脑科学研究院转化中心主任毛颖教授全体主题报告发言

此次CNS2024大会上,天脑科学研究院学术会议总监耿海洋博士,向全场4000多位科学家介绍了天桥脑科学研究院的价值观以及目前开展的重要项目,特别是目前正在招募进行中的“AI驱动科学大奖”,欢迎在座各位有识之士报名加入。

▷天桥脑科学研究院主持BCI+AI分论坛工作人员合影留念

▷天桥脑科学研究院BCI+AI分论坛现场氛围热烈、座无虚席

30

2024-09

2024年9月27日,中国神经科学学会第十七届全国学术会议(CNS2024)上,举行了“中国神经科学重大进展(Breakthrough in Neuroscience)”颁奖典礼。自2023年起,天桥脑科学研究院(Chen Tianqiao & Chrissy Institute, TCCI)持续支持“中国神经科学重大进展”的组织评选工作,助力中国神经科学取得更大的进展。

为推动神经科学研究与技术创新的持续繁荣,深入挖掘并广泛传播我国神经科学领域取得的杰出科学成就与技术突破,天桥脑科学研究院(中国)连续2年资助中国神经科学学会年度“中国神经科学重大进展”项目评选活动。2023年度,中国神经科学学会评选出6项成果入选“中国神经科学重大进展”,分别是:

(1)北京大学李毓龙教授团队的“通用型嫁接策略开发神经肽荧光探针工具包”研究

(2)北京大学罗冬根教授团队的“递质共传递分离视觉信号的神经机制”研究

(3)浙江大学胡海岚团队的“揭示氯胺酮长效抗抑郁的神经机制”研究

(4)中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心现临港实验室李澄宇研究员团队“非人灵长类大脑全脑尺度细胞空间分布图谱”研究

(5)中国科学院汉圳先进技术研究院路中国科学院中华研究员团队“干预帕金森病的新型靶向神经调控技术”研究

(6)国家生物医学分析中心南湖实验室李慧艳教授团队的“有形生物钟的发现,助力人类节律紊乱性疾病治疗”研究

▷2023年度中国神经科学重大进展获奖名单

颁奖典礼在CNS2024大会开幕首日上午举行,特别邀请了获奖项目的第一完成人作为特邀嘉宾进行学术报告。在此次年会主会场展开的此次讨论现场气氛热烈,激发了许多创新思维和合作机遇,本文就各位主讲人的研究方向都展开了深入的讨论。

李澄宇研究员:

猕猴大脑单细胞空间分布图谱

临港实验室的李澄宇研究员分享了关于猕猴单细胞空间分布图谱的研究成果。他首先介绍了图谱的构建过程:研究团队利用我国自主研发的超高精度大视野空间转录组测序技术Stereo-seq和snRNA-seq技术,成功绘制出猕猴大脑皮层的细胞类型分类树,揭示了细胞类型组成与灵长类大脑区域结构分布之间的关联,为深入探索神经元之间的连接提供了分子和细胞层面的基础。研究过程中,团队开发了一种新型大视野空间转录组测序方法Stereo-seq,并创新性地设计了适用于猕猴大脑厘米级切片的制备技术。结合大规模单细胞转录组分析,科研团队成功绘制了食蟹猴全脑皮层的三维单细胞图谱,为系统性分析皮层内细胞类型的区域特异性和分子特征提供了重要导航。

路中华研究员:

帕金森新型靶向神经调控技术

中国科学院深圳先进技术研究院路中华研究员介绍了其团队在神经环路靶向调控技术干预帕金森氏病运动表型领域取得的重要进展。几乎所有神经系统疾病都涉及特定神经环路的功能异常,但此前的技术还无法在灵长类大脑中精准矫正这些受疾病影响的神经环路,以实现对疾病表型的干预。路中华团队的研究,构建一套基于逆向腺相关病毒(retrograde AAV)的靶向治疗策略,成功实现了对帕金森氏病累积的基底节神经环路的精准干预。这一研究成果,2023年发表在《Cell》期刊上。该成果不仅是神经科学领域的一项突破,还入选了2023年中国生命科学十大进展。

李慧艳研究员:

“有形”生物钟为节律紊乱相关疾病治疗开辟全新途径

军事科学院军事医学研究院的李慧艳研究员介绍了她的团队在揭示“有形”生物钟的存在及其节律调控机制方面取得的研究进展。李慧艳研究员团队发现,大脑视交叉上核(SCN)的神经元初级纤毛是调控体内节律的重要细胞器。此次发现纤毛在节律调控中的重要作用,为开发节律调控新药开辟了全新的方向,使机体能够更迅速地适应复杂环境和做出快速反应成为可能。这一研究不仅揭示了“有形”生物钟的存在及其节律调控机制,还显著加深了对生物钟本质的理解,为治疗节律紊乱相关疾病提供了新的治疗途径。

胡海岚教授:

氯胺酮长效抗抑郁机制

浙江大学胡海岚教授教授团队发现外侧缰核作为“反奖赏中心”,其簇状放电模式在抑郁状态下显著增强,从而抑制“奖赏中心”,导致抑郁情绪,而氯胺酮可以通过阻止外侧缰核的簇状放电,解除对“奖赏中心”的抑制,迅速改善抑郁症状。胡海岚教授团队长达十年的研究揭示了氯胺酮独特的药物动力学特征,为临床低剂量用药和持久疗效提供理论指导,并为新型抗抑郁药物的开发奠定基础。未来可能通过调控氯胺酮在受体中的滞留时间,延长其药效,从而减少重复给药的需要。

会议期间,天桥脑科学研究院研究员耿海洋博士也代表天桥脑科学研究院,对获奖者表示了祝贺,并提到:

天桥脑科学研究院,现已构建起一套支持脑科学和人工智能领域研究的生态系统,围绕全球化、跨学科和青年科学家三大重点,长期支持脑科学研究以此造福人类。截止2024年,天桥脑科学研究院已与中国神经科学学会深度合作满六年,并连续两年资助年度“中国神经科学重大进展”项目评选。不仅如此,天桥脑科学研究院2022年至今共举办了350余场全球学术会议、线上线下观众超1000万人次,并启动了AI驱动科学大奖等重要项目,以持续资助AI与神经领域青年学者科研。2024年11月7~8日、12月6~7日,还将举办“人工智能与精神健康”论坛、国际会议“BCI Society & Chen Institute Joint BCI Meeting”,届时将邀请数十位海内外相关领域专家出席,期待各位的参与~

关于中国神经科学学会

中国神经科学学会成立于1995年,现有个人会员3万余人,会员单位20个。其中,个人会员中,两院院士43位,临床领域会员占比36.3%。学会下设8个工作委员会,27个专业分会,涵盖神经科学的基础与临床以及类脑人工智能专业。每年组织学术会议、技术培训60余场,科普活动、公益义诊40余次。近几年承接科创中国项目3个,开展产学研融特色活动20余场。面向全社会普及神经科学知识;对国家有关科技政策和经济建设中的重大问题积极提出建议,发挥咨询作用;搭建产学研桥梁,做好科学家与企业、政府的衔接沟通,促进科研成果的转移转化。

30

2024-09

(直播回看上线,欢迎扫码观看)

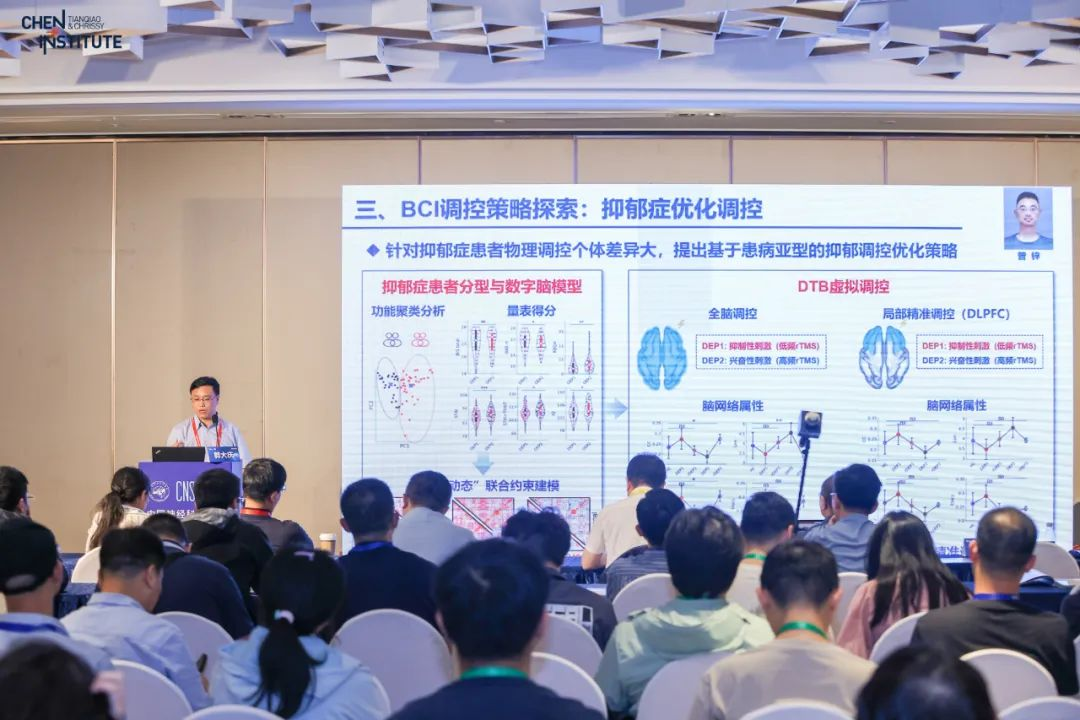

当人工智能(AI)与脑机接口(BCI)两大前沿技术相遇,会碰撞出什么火花——AI能否实现对BCI采集的大脑信息的直接理解?如何构建大脑的通用模型(foundation model)?

为了深入探讨AI如何赋能BCI以实现“理解与交互”(Interface)层面突破,推动通用大脑模型构建与研究发展,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)于2024年中国神经科学学会全国学术会议期间,成功举办了“BCI+AI”主题论坛。

▷复旦大学附属华山医院院长毛颖教授开场致辞

复旦大学附属华山医院院长、中国神经科学学会神经外科基础与临床分会主任、天桥脑科学研究院转化中心主任毛颖教授带来了精彩开场。“目前,华山医院在神经科学、计算数学及工程学等领域展开了多项跨学科深度合作。”他强调,“BCI技术未来将不局限于运动控制,还会在语言解码、意识解码及康复治疗等领域有所突破。作为未来发展的核心方向,BCI必将深刻影响医疗与科技的融合创新。”

本次论坛汇聚了多位顶尖研究员,他们的发言亮点纷呈。

中科院上海微系统与信息技术研究所李孟研究员认为,“脑电大模型”作为一种超大型深度学习模型,通过预训练学习大脑神经信号的本能表达和动态特征,具有解析生物大脑各种复杂功能的泛化能力。作为底层的算法模型,“脑电大模型”能够赋能脑科学、脑健康、脑机接口、人机交互。

▷中科院上海微系统与信息技术研究所李孟研究员《AI与脑科学的“灵魂”碰撞:脑电大模型》报告

电子科技大学郭大庆教授聚焦脑神经研究的介观层级,致力于构建一个基于多模态和多时空尺度数据建立的全参数动态的全脑模型,以便进行虚拟实验和理论验证,推动科学研究和临床应用。他认为,数字孪生脑领域的终极挑战是从微界观水平构建全脑系统,但这需要大量的理论技术突破以及深度的应用融合。

▷电子科技大学郭大庆教授《数字孪生脑及其在脑机接口中的应用》报告

清华大学眭亚楠副教授认为,人的感知、意识,最初均来自于外部传入的信息,在人机交互中,最重要的交互元素就是人自身。他希望通过提供一个动力学可控的神经肌肉骨骼的模型,借此从模型层面上逐步探索信息传入方式以及认知构建逻辑。

▷清华大学眭亚楠副教授《具身智能的自身模型》报告

中科院自动化所余山研究员认为,BCI技术的发展侧重于实现接口与神经组织的一体化及高效信息互通,其核心在于深入理解大脑功能以实现人机融合。因此,他特别强调神经科学理论帮助优化BCI工程技术的重要性。

▷中科院自动化所余山研究员《脑机接口的神经科学视角》报告

此次论坛不仅展示了各位研究员在各自领域的最新成果,还设置了圆桌讨论环节深度探讨了AI与BCI技术发展的方向与挑战。大家在AI与BCI发展方向上达成一致:

“目前国内外各大实验室间的研究内容分散,如何整合资源、形成合力成为挑战。借鉴OpenAI的成功经验,‘集中力量进行长期研究’或许是诞生出具有跨时代意义的突破的做法。未来的脑启发智能研究,需要探索一种合作模式和科研模式,使得资源能够汇聚起来,在开放平台上共享数据和算法,聚集特定人才,不断迭代、解决问题,共同致力于这一方向的研究工作。”

▷天桥脑科学研究院学术会议总监耿海洋博士(左一)、中科院自动化所余山研究员(左二)、中科院上海微系统与信息技术研究所李孟研究员(右二)、清华大学眭亚楠副教授(右一)

会上,耿海洋博士代表天桥脑科学研究院发言表示:

“今年是天桥脑科学研究院与中国神经科学学会(CNS)深度合作的第6年。未来,天桥脑科学研究院还将继续汇聚各方力量,积极推动AI大模型与脑科学的融合发展,全力支持、搭建一个开放的数据、技术交流共享平台。”

▷天桥脑科学研究院学术会议总监耿海洋博士

30

2024-09

“人工智能和脑机接口(BCI)技术的发展,正在引发一场科技革命。人与环境关系将被‘逆转’——在数字环境中,人不再需要适应环境,而是环境主动地适应我们每个人的兴趣爱好、情绪波动。人处于一种被解读、被投喂的状态,这种‘被动性’带来了许多无法在传统伦理框架内解决的伦理挑战。更深层次地,我们应该慎重思考在新环境下个人如何成长。”

上海社会科学院哲学研究所副所长成素梅教授的上述观点引人深思。

随着深度脑区刺激(DBS)、脑电图(EEG)等新一代BCI技术的蓬勃发展,BCI衍生的哲学伦理问题获得了空前的关注与讨论。

为此,9月21~22日,天桥脑科学研究院(中国)联合上海社会科学院、上海市精神卫生中心共同主办了一场题为“脑机接口与哲学:跨学科的对话”的专题研讨会。

本次研讨会围绕脑机接口与国家治理、科技伦理、人类认知、人机互动、法律挑战等核心命题展开研讨,来自医学临床、自然科学、哲学伦理、科技治理和产业规划等领域的60余位嘉宾学者们,从各自的专业领域出发分享了真知灼见。

关于脑机接口的战略发展,中国科学院院士蒲慕明教授建议道:

“BCI是目前全球瞩目的脑科学研究方向,但BCI对人类大脑的长期影响,我们尚未可知。脑科学伦理治理,是当下‘科技文明’国家重点关注的建设事项。尤其是,如今我国科研技术取得了很多开创性进展,这都促使我们必须主动地讨论前沿伦理问题,建立适合中国科技战略发展的治理方案。”

▷国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授

国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授建议:“在人工智能和BCI技术助力下,疾病诊疗变化趋势是不可阻挡的,越早了解、思考、规范它,越有益处。目前,基于BCI发展的伦理讨论,社会科学界,包括哲学界、法学界、伦理学界等的同道们,都在进行新的分类和量化工作。在跨学科交流中存在一个现象——即使使用同一语言,不同学科中对同一概念的理解也可能大相径庭。但是如果我们能在更宏大的背景上思考,也许可能更容易找到一致的语言。”

01精神疾病诊疗与心理认知变革

作为BCI领域的前沿科学家,复旦大学神经调控与脑机接口研究中心主任王守岩教授与上海交通大学计算机科学与工程系吕宝粮教授,介绍了各自团队开发的精神疾病的诊断治疗相关BCI的最新进展,为跨界专家系统介绍了当下的主要技术路线和应用场景。

王守岩教授团队借助DBS探头深入分析脑内信号变化,由此发现可调控痛觉感知和情绪波动的复杂神经环路。基于这一发现,团队联合华山医院开发了疼痛的DBS干预方式与量化评估模型,并试图使用BCI技术进行精准神经调控,以期为疼痛治疗带来新的突破。

吕宝粮教授团队通过记录患者欣赏油画作品时的脑电活动和眼动轨迹等多模态数据,借助大模型技术,可以精准分析识别抑郁症患者,这一方法有望改善国内精神领域医疗资源不足的现状,辅助精神疾病的基层诊断和治疗。

北京大学哲学系隋婷婷博士也在会上介绍了以脑电隐藏信息检测的CIT范式,这一范式能够通过诱发、检测EEG事件相关电位中的内源性成分,将之作为观测主体认知记忆提取和识别再认的重要指标,借由激发主体特定真实记忆的定向反应,用于检测大脑真实的认知信息。

02BCI技术进步引发哲学争鸣

上海大学哲学系王天恩教授认为,由于关乎信息编码及其处理效率,脑机接口涉及信息模拟编码的数字化,意味着一个数字化过程。作为信息数字编码发展的产物,数字化涉及信息模拟编码的被取代,意味着信息物化和物信息化双向循环机制的升级。脑机接口的发展使各个环节不断数字化,将使人类信息关系相应发生一系列变革:社会关系的数字化、人类言行的一体化、认识和实践一体化、质性表达量化、语言和交流数字化、量化把握能力硅基化、感受能力大大强化、人和人之间理解的诠释解释化、他心自心化及人类自我认识类群化等。

东南大学哲学与科学系主任张学义副教授认为,以BCI为基础的脑机网络将为集体心智理论和集体心智技术提供新的话域。首先,脑机技术背景下的集体心智概念相比传统集体心智展现出新特点与优势;其次,基于大卫·莱瑞斯克(David M. Lyreskog)等人在集体心智技术条件下提出的两种概念化尺度及其可视化模型,有助于明晰集体心智的四种技术类型,从技术上评估脑机网络的智能程度,同时为后续深入研究各类型技术下的身份归属、责任分配等伦理问题提供依据;最后,考虑到未来智能体作为除人之外的第二主体参与集体心智网络的可能性,第二主体强度作为第三尺度的可能维度是有必要的。

03共议脑科学伦理治理重要议题

脑科学伦理治理,是当下最重要的科学发展议题。

▷国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授(左)、上海市精神卫生中心院长赵敏教授(中)、中国信通院科技伦理中心主任李文宇博士(右)

上海市精神卫生中心院长赵敏教授介绍了上海市精神卫生中心在精神疾病BCI领域的研究规划和伦理治理经验:“人工智能与BCI技术在精神医学领域的应用潜力巨大,目前上海市精神卫生中心也开展了多项BCI与脑科学相关研究。除此之外,2023年10月,上海市精神卫生中心与上海社会科学院哲学研究所联合发布了国内首部聚焦精神疾病BCI研究的伦理共识《精神疾病脑机接口研究伦理治理多学科专家共识》。我们希望通过对精神疾病的推广以及BCI伦理讨论,促进精神医学发展,提高公众对精神健康的认知,减少歧视。”

作为产业规划界的代表,中国信通院科技伦理中心主任李文宇博士,认可了BCI技术在实际应用中的不可替代的助残优势,但也提出了对科技伦理治理的观望:既往的一些现实案例,如神经解码器、科技公司Second Sight倒闭等,反映出BCI技术可能存在的用户隐私泄露、技术滥用与不公平、技术可持续性难以为继等伦理挑战。他倡议,BCI产业的健康发展,需要建立伦理标准,强调需要跨学科合作以促进技术创新、隐私权保护和可持续发展。

▷首都医科大学医学人文学院卫生法学主任李筱永教授

关于伦理治理的法律问题,首都医科大学医学人文学院卫生法学主任李筱永教授,发表了她的观点:在我国,研究自由度不受限制,但研究内容和方法需严格遵守规范。目前,伦理审查和知情同意均已被立法化,进入市场阶段的临床应用技术,也多受清单管理制度的管理。但对于BCI在神经精神疾病的研究和应用,虽然科技部科技伦理审查办法提出了伦理审查要求,但目前尚无规范程序;临床应用虽存在一些应用争议,但目前尚未列入管理清单中。面对这些挑战,法律应如何合理监管以平衡需求和技术不确定性,成为亟待解决的关键议题。

为了引导BCI技术朝着更加积极、向善的方向迈进,本次研讨会亟需汇聚来自多学科的智慧之光,上海社会科学院智库建设处处长于蕾研究员、上海市委党校哲学教研部主任张春美教授、同济大学附属精神卫生中心赵旭东教授以及上海市精神卫生研究所张青主任、上海社科院哲学所计海庆研究员等约60余位专家学者深入交流,共同探索BCI研究的新方向,为脑机接口技术的健康发展贡献集体智慧与力量,共同促进人类福祉的持续提升。

(文中观点根据速记归纳,未经本人复核)

近期,2024年11月7~8日,天桥脑科学研究院还将携手上海市精神卫生中心及《Science》杂志于举办“人工智能与精神健康”论坛,期待届时能有更多关于脑机接口技术及其伦理治理的精彩讨论与思想碰撞。

感谢以下参会交流的人工智能专家学者、精神科医生、临床心理专家(排名不分先后):

26

2024-09

“合作多年,但数据甚少”。上海交通大学计算机科学与工程系吴梦玥副教授如此形容以往的合作经历。真实数据稀缺、获取难度大、隐私安全等问题,一直制约着心理健康领域的科研发展与模型落地应用。而随着大模型时代的到来,数据合成技术或能为这一“传统难题”提供全新的解决方案。

为了推动人工智能技术与心理健康领域的深度融合,2024年9月10日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)与上海市精神卫生中心联合主办的“心理健康领域的数据合成与新一代AI模型”专题研讨会,在上海市精神卫生中心徐汇院区顺利召开。

此次专题研讨会,由上海市精神卫生中心医务部陈剑华主任、上海交通大学计算机计算机科学与工程系吴梦玥副教授、TCCI人工智能与精神健康前沿实验室耿海洋博士共同主持,汇集了来自国内十余所知名科研院校人工智能实验室的数据合成一线学者以及上海市精神卫生中心等临床一线精神科医生、心理咨询师、临床心理学家,合计三十余位领域专家,围绕“心理健康数据合成与人工智能模型的发展与应用”展开深入交流与探讨。

正如陈剑华主任所言,“聚焦心理健康领域现实难题与科研数据收集需求,我们积极与TCCI展开合作,期望通过数据科学、人工智能与心理健康领域的跨学科协作,深入挖掘并高效利用现有数据资源,借助数据合成技术以及新一代AI模型,结合临床实践和伦理评估经验优化大模型评价标准,以期早日实现心理健康AI模型的广泛应用、最终解决临床问题。为此,我们诚挚邀请数据科学家与临床研究者携手合作,分享成果、交流经验,探寻数据驱动的创新解决方案。”

▷上海市精神卫生中心医务部陈剑华主任

01聚焦对话数据合成难点,

分享AI模型研究进展

会议学术报告环节,上海交通大学计算机科学与工程系吴梦玥副教授带来的“精神健康领域问诊和咨询对话数据的模拟与生成”的主题分享,将现场带入到浓郁的前沿学术交流氛围。随后,在吴梦玥教授的主持下,多位专家先后带来了心理健康领域的“数据合成及模型构建”、“多智能架构与隐私保护”、“精神健康计算”以及“知识图谱引导的对话数据生成”等方向的学术分享。

▷TCCI人工智能与精神健康前沿实验室耿海洋博士(左)、上海交通大学计算机科学与工程系吴梦玥副教授(右)

“精神健康领域问诊和咨询对话数据的模拟与生成”:吴梦玥副教授介绍了4种可行的模拟对话生成方法及其团队最新成果Agent Metal Clinic数据交互及生成平台,并指出了当前模拟对话研究面临的技术挑战——难以准确量化或统一评判合成数据的质量好坏,由此可能引发目标优化方向不一致等问题。

“面向心理和卫生健康领域的数据合成及模型构建”:华东师范大学计算机科学与技术学院陈琴研究员分享了一套在预训练与微调阶段进行领域知识增强的方法,以及结合大数据模型与结构化“目标-计划”的对话数据合成流程框架,并分享了团队从大量对话数据中提取关键信息、构建详尽的提问知识库过程中的特色工作。

“Psy-Insight数据集以及知识图谱引导的对话数据生成经验”:聚焦大学生心理健康问题,北京邮电大学人工智能学院李雅副教授团队建立了Psy-Insight数据集,通过音视频多模态情感识别,可实时生成抑郁风险指数;另外,团队还提出了“知识图谱引导”的G2DiaR共情对话生成方法,以提升对话数据质量。

“基于大模型的精神健康计算”:哈尔滨工业大学计算学部赵妍妍教授集中讨论了近年来精神健康计算领域内基于大模型的研究进展,特别是以“巧板”儿童情感陪伴大模型和“巧环”心理咨询系统为例,介绍了其在情感计算方面取得的进步。

“基于多智能架构与隐私保护的心理情感大模型”:华东理工大学信息科学与工程学院薛栋副教授介绍了其团队开发的大模型“漫谈”(MindChat)的构建框架以及相关实践应用,目前,该模型相关应用已用于多种实际场景,如高校社区中在线解答学业情感困惑的模型角色“漫漫学姐”等。

02跨学科合作潜力,

畅谈心理健康AI模型应用前景

在其后的圆桌讨论环节中,围绕大家关注的“AI在心理健康领域的创新应用”、“数据合成对话质量的评价标准”、“心理健康AI对话模型落地应用的评价体系建设与伦理讨论”等话题,在场的精神科医生、心理咨询师以及数据科学和人工智能专家们展开了一场热烈的跨界讨论。

关于“AI在心理健康领域的创新应用”,上海市精神卫生中心门诊部王勇主任认为:“除了刚刚提到的心理咨询,中小学生的心理健康筛查也可以引入AI技术。比如,通过多模态收集和分析受试学生的面部表情数据,借助AI模型,以达到精简筛查过程、优化筛查效率和准确性等效果。”

▷上海市精神卫生中心门诊部王勇主任

关于“数据合成对话质量的评价标准”,上海交通大学医学院临床研究中心张维拓研究员提出了他的观点:“合成数据的质量评估,需要基于生成数据的目的来选择合适的技术指标,比如,可以通过下游任务性能表现以评价合成数据质量。总的来说,现有的大模型,或在特定场景下为临床医生提供辅助,但还达不到在真实环境下临床应用的标准。”

▷上海交通大学医学院临床研究中心张维拓研究员

关于“心理健康AI对话模型落地应用的评价体系建设与伦理讨论”,国家精神疾病医学中心脑健康研究院办公室张青主任认为:“伦理讨论贯穿于模型构建、数据处理、价值判断等各个环节。因此,我们有必要建立起一个跨学科团队,系统判断AI工具落地应用的潜在社会和伦理影响,促进更加负责任的技术实践。”

▷国家精神疾病医学中心脑健康研究院办公室张青主任(左)、上海市精神卫生中心机构办沈一峰主任(右)

会上,上海市精神卫生中心机构办沈一峰主任还表达了对心理健康领域的医学与数据科学跨学科合作前景的看法,他提出:“我们需要以‘解决实际临床需求’为导向,持续调整目标,开发可重复、可优化的AI产品。而这些都需要建立起一套长期、紧密、日常化的跨学科合作生态。”

▷上海市精神卫生中心机构办沈一峰主任

TCCI人工智能与精神健康前沿实验室耿海洋博士也表示,“天桥脑科学研究院一直致力于搭建起一个‘定期沟通需求痛点、寻找共同兴趣、推动落地应用’的跨学科专家动态交流平台。日后,我们也将持续推进探索AI技术在心理健康领域的应用场景,促进心理健康领域数据科学与人工智能技术的创新发展。”

接下来,天桥脑科学研究院(TCCI)还将携手上海市精神卫生中心及《Science》杂志,于2024年11月7~8日举办“人工智能与精神健康”论坛,共同探索AI在精神健康领域的科学研究与临床诊疗的转化应用。展望未来,随着合成数据理论与大模型技术的日益成熟,相信真实诊疗环境下精神健康AI模型应用也会早日实现。

▷“心理健康领域的数据合成与新一代AI模型”专题研讨会与会人员合影留念

感谢以下参会交流的人工智能专家学者、精神科医生、临床心理专家(排名不分先后):

上海交通大学计算机科学与工程系副教授吴梦玥,华东师范大学计算机科学与技术学院青年研究员陈琴,华东理工大学信息科学与工程学院副教授薛栋、哈尔滨工业大学计算学部教授赵妍妍,北京邮电大学人工智能学院副教授李雅,华东师范大学计算机科学与技术学院紫江青年学者周杰,中央财经大学心理咨询中心副研究员丰怡,同济大学人文学院助理教授左培颖,华东师范大学心理与认知科学学院紫江青年学者胡捷,暂停实验室主创成员/各色科技研究总监窦泽南;

以及上海市精神卫生中心医务部主任陈剑华,上海市精神卫生中心门诊部主任王勇,上海市精神卫生中心机构办主任、伦理委员沈一峰,国家精神疾病医学中心脑健康研究院办公室主任张青,上海市精神卫生中心精神科医师丁燕莉,上海市精神卫生中心助理研究员苏映等。

19

2024-09

▷扫描上方二维码,查看论坛完整回放视频。

为什么我们会痴迷于“妈妈的味道”?为什么有些食物能让我们感动到流泪?味觉如何与记忆相互关联?神经科学又该如何解释食物引发的情感反应?

近日,由天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)和中国神经科学学会联合主办的“大脑与美食论坛”第一讲,对这些问题进行了探索。主持人、复旦大学附属华山医院院长、天桥脑科学研究院临床转化研究中心主任毛颖教授介绍说,这一论坛旨在通过跨学科交流,用贴近公众的形式,揭示食物如何影响我们的认知、情感与行为,增进公众对大脑的深入理解。他透露,天桥脑科研究院还将会与中国神经科学学会一起,推出“大脑与体育”、“大脑与视觉艺术”等其他丰富多样的跨界交流。

▷复旦大学附属华山医院院长毛颖教授

尽管神经科学家和认知心理学家一直在努力解锁大脑功能的秘密,特别是与我们日常生活中的进食动机相关的神经基础,但许多关键信息仍未明确。

临港实验室徐华泰研究员在论坛中分享了他的最新发现。他发现在哺乳动物的大脑外侧下丘脑存在着一类名为促肾上腺皮质激素释放激素神经元(CRH),它们在进食过程中发挥重要作用。不仅如此,他的研究还表明,这类神经元还与安全感知密切相关,这一发现提示着动物的进食与焦虑行为享有共同的神经环路基础,这也为治疗焦虑、抑郁等疾病提供了新的思路。

▷临港实验室徐华泰研究员

中国科学院心理研究所周雯研究员,从认知心理学角度带来了“气味里的时空”的演讲。周雯指出,“我们对大多数食物风味的感知,其实来自于嗅觉而非味觉”,除了用鼻子闻气味(即“鼻前嗅觉”)外,我们吃东西时,食物的气味也会通过口腔传入鼻子(即“鼻后嗅觉”)。因此,我们品尝食物时,灵敏的嗅觉同样也举足轻重。这也是为什么嗅觉受损时,人们可能会觉得进食也味同嚼蜡。

此外,周雯研究员还通过一个个生动的案例和深入的研究结果,展示了气味如何被大脑感知并记录,以及嗅觉如何诱发生动的情景记忆。她认为,嗅觉不仅仅是一种感官,更承载了记忆,“是连接过去与现在的桥梁”。

▷中国科学院心理研究所周雯研究员

希尔顿大中华区及蒙古餐饮运营总监邱琼女士则以“寻找妈妈的味道:嗅觉与味觉如何与记忆联动?”为题,通过3个生动小故事,讲述了食物和味道如何成为个人和家庭记忆的一部分,让我们感受到食物背后承载的深厚情感和文化意义。

▷希尔顿大中华区及蒙古餐饮运营总监邱琼女士

浙江大学脑科学与脑医学学院副院长周煜东以“吃到停不下来——美食的奖赏效应”为题,从科学的角度解析了美食为何会让人欲罢不能。他指出,美食作为天然奖赏物,其强化作用可显著增加摄食行为,而中枢奖赏系统在这一过程中起到了关键作用。具体来说,高脂食物会诱导前部丘脑室旁核(aPVT)小胶质细胞激活,进而促进强迫进食行为。周煜东教授的研究,为我们理解肥胖的发病机理以及开发有针对性的预防和干预措施提供了重要依据。

▷浙江大学脑科学与脑医学学院副院长周煜东教授

言盐西餐厅创始人林震谷(Chef Ling)分享了他对烹饪艺术的独特见解。从美食主理人的角度,传达了他对本次活动“美食与大脑”主题的理解——烹饪不仅仅是一种“技术活”,更是一种情感的表达。

▷言盐西餐厅创始人林震谷

除了内容丰富的精彩讲座,名厨还现场烹制了数道美食,伴随着食物的浓郁香气,研究人员们现场演示嗅觉、视觉和味觉下人们脑电波的变化,展现了大脑与美食的奇妙世界。

据介绍,支持科普一直是天桥脑科学研究院的重要使命,自成立以来,研究院先后投巨资出品了获得多项国际大奖的科普纪录片《打开思想的大门》和动画片《什么是人类认知》,推出了科普自媒体“追问nextquestion”,举办、资助了大量线上线下科普讲座。同时,还联合上海图书馆东馆打造有主题科普展厅“追问大脑”。

13

2024-09

CNS2024|天桥脑科学研究院AI+BCI主题论坛报道

BCI将把我们引往何方?|“脑机接口与哲学:跨学科的对话”专题研讨会

美食与大脑有何关联?天桥脑科学研究院推出跨界讲座

重读经典•精神病理学的诗意与遐想:追问“意识与催眠”

天桥脑科学研究院举办脑健康数据库建设与科技伦理研讨会:科技进步与伦理如何平衡?

天桥脑科学研究院举办《沙丘的另类启示——从AI觉醒到超级人类》科普会议

天桥脑科学研究院举办中国研究员会议 | 陈天桥:聚焦两个方向推进AI+脑科学

天桥脑科学研究院举办BCI+AI主题活动,科幻作家江波对谈脑机接口科学家李远宁|会议报道

会议报道|AI+脑疾病,让医生更好服务患者,还能早点下班

首届TCCI人工智能和精神健康前沿实验室(上海精中)国际论坛成功举办

什么是“根”音乐?谭盾教授在这场会上给出答案!

当游戏遇上神经科学,如何“玩转”大脑?