会议报道

2024年6月16日,国家精神疾病医学中心脑健康研究院、天桥脑科学研究院(中国)、同济大学人文学院与济心理在上海图书馆东馆联合主办了“重读经典-精神病理学的诗意与遐想读书会”系列活动。本次读书会由同济大学医学院和人文学院赵旭东教授主持,邀请国家医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授作嘉宾致辞,中国医科大学附属第一医院李晓白教授与同济大学人文学院徐献军教授分别进行了主题演讲。

徐一峰教授首先介绍了本次讨论的焦点——《普通心理病理学》。这本书是雅斯贝尔斯在心理病理学领域的奠基之作,以将现象学引入心理病理学研究以及多元主义的方法论立场著称。雅斯贝尔斯在心理病理学方法论层面的贡献具有重要的开创性意义,重读这部经典有助于反思当下以生物学、神经科学和脑科学为主导的心理病理学研究中的还原论态度,为线上线下的嘉宾明确了为这本书开设一次读书会的重要意义。

随后,李晓白教授以“正常与异常心理的科学与哲学思考”为题进行了主题演讲。他首先以罗森汉恩实验(Rosenhan Experiment)为例子引出了精神病学所面临的困境。这个著名的实验是由美国心理学家大卫·罗森汉恩于1973年展开的对于美国精神疾病判别标准的检验,并在当年发布于《科学》杂志上,这项研究被认为是对精神疾病诊断、鉴定标准的重要反思。这个实验展示了精神病学面临着一系列严峻且值得思考的问题:我们如何判定正常与异常?

合理诊断的前提首先需要对正常与异常进行有效的界定与定义。李晓白教授首先列举了几条判定标准,包括统计学、社会文化价值观、主观的痛苦感觉、病理性标准等。疾病诊断和分类需要具备两个条件,即信度(可靠性)与效度(有效性)。目前的精神科诊断和分类(特别是DSM),满足了信度却失去了效度,因此,产生了一些重要的值得反思的课题,这些问题既与精神疾病的病因学研究相关,也与临床实践相关。在研究上,目前的分类体系无法为病因学研究提供科学基础;在临床实践上,条目化的标准诊断流程,使医生与患者的接触变得简单、机械,弱化了人与人的沟通与交流,按照雅斯贝尔斯的说法,医生失去了以现象学的方法对患者内心世界的理解和共情,即对患者整个的精神生活和内心体验的直观把握。这令人不免担忧精神科学可能逐渐地走向一个“无心”的科学。这也正是徐院长在致辞中提及的生物学还原论的特点。

演讲最后,李晓白教授简要提及了雅斯贝尔斯的现象学方法对于这些困境的启发,为反思现行的生物还原主义或神经还原主义的思潮提供了进一步的思考课题。

第二场主题演讲由《普通心理病理学》主译者徐献军教授带来,题为“精神现象的哲学心理学解读”。演讲的内容包括对精神还原主义教条的反思、对知名人物的病迹学研究与对心理病理学学科范围的界定。这三点是徐献军教授阅读和翻译雅斯贝尔斯著作后进行的价值提炼。

首先,徐献军教授讲到雅斯贝尔斯对以脑为中心的还原主义的批判,而这与他对说明心理学与理解心理学的区分密切相关。雅思贝尔斯认为二者都只能是把握人类心理的一种方法,而不能将其中某一种绝对化,并排斥另一种。

其次,徐献军教授讲到本书对于知名人物开展的病迹学研究,很有利于克服对精神疾病的“污名化”现象和过度的病耻感。病迹学研究揭示了:精神疾病不仅仅是一种破坏,还有可能是对人脑神经构造的重组,因此精神疾病在某些条件下有可能是某种成就的条件,而且精神疾病揭示了人类存在中深远与基础的东西。遵循这一思路,我们会发现,精神疾病患者只是不同于健康者,但不是有罪的,更不应当遭受歧视与排挤。

最后,徐献军教授介绍,雅斯贝尔斯将心理病理学界定为一个伞形概念,因而是一个兼容并包的学科。精神病学、心理学、躯体医学与哲学,都与心理病理学有紧密联系,又相互区别。精神病学追求的是治疗疾病的具体方法,而心理病理学追求的是真理;心理学探索的是正常的心理过程,而心理病理学探索的是异常的心理过程;躯体医学的对象是躯体过程,而心理病理的对象是患者实际意识到的心灵过程;哲学与心理病理学的关系虽然相对较远,但哲学中的方法论思考对心理病理学的发展具有特殊的意义,即可以让心理病理学家避免错误的哲学思想。

两场精彩的主题演讲结束之后,读书会进入自由讨论环节。四位参会老师共同就相关的话题进行了会谈,并回答了观众的问题。

本次重读经典读书会,不仅让我们了解雅斯贝尔斯在心理病理学上的重要贡献,更拓展了我们对精神疾病和精神疾病患者的认识,反思现代精神病理学中的还原论态度,重新关注每个人的内心世界和生活经验,追求科学与人文的融合。

18

2024-06

从电影《她》中描绘的AI情感伴侣,到AI已在现实世界中成为人类的情感依赖对象,科技能否治愈人类心灵?高质量数据集的精准医疗将使许多人受益,是否应降低对个人数据保护的门槛,鼓励数据共享以造福大众?AI在精神疾病诊疗的各个环节可以发挥什么作用?

5月30日,天桥脑科学研究院(中国)和上海市精神卫生中心、国家精神疾病医学中心脑健康研究院联合举办了“脑健康数据库建设和科技伦理研讨会”,30余位来自精神卫生、人工智能、心理学、脑科学、数据科学、科技伦理、数据安全、科学出版领域的知名专家,展开跨学科的对话与讨论。

天桥脑科学研究院创始人雒芊芊表示,这些话题既具有现实意义,又具前瞻性。她指出,由于人工智能领域技术的快速发展,一些原本只在科研和临床研究中出现的伦理问题,如隐私保护,如今变得更加复杂。此外,AI技术本身还带来了新的伦理和价值观问题。

上海市精神卫生中心院长赵敏教授则从数据库建设角度谈到,探讨数据库标准化及其相关问题是一个非常重要的话题。虽然人工智能的热度和应用前景广泛,但早期GPT模型在回答的准确性、专业性方面存在较大差距。其根本原因在于底层数据的质量和标准化问题。这个需要我们专业人员共同努力,提高数据质量和标准化水平。

▷上海市精神卫生中心院长赵敏教授

01AI治愈心灵:实然与应然考量

伴随着ChatGPT席卷而来的科技进步,AI进入心理咨询室,充当人类全天候在线的知己角色。这在一定程度上缓解了当下精神疾病高发、医疗资源供给不足的问题。可当“精灵”从瓶子里跑出,人类究竟面临着什么?

AI在知识层面上确实能达到人类水平,但据长期在一线临床工作的上海精卫副院长王振教授表示,心理治疗不仅仅是知识的传递,真正起作用的是治疗师与患者之间的关系,这种关系是AI在短时间内难以替代的。

▷上海市精神卫生中心副院长王振教授

会议主持人、国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授表示赞同:“我们知道,在心理咨询中,语言只表达了约27%的信息输出,还有超过70%的信息如何捕捉,这也是我们在多模态研究中需要考虑的问题。”

▷国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授

另一方面,如同我们常常被提醒的“要小心你的愿望,因为它们可能会成真”,一个24小时在线的AI心理治疗师就是人类需要的吗?上海交通大学计算机科学与工程系副教授吴梦玥认为,虽然机器人可以实现随时的陪伴,但在真实情况下,给患者全天候的陪伴可能会阻碍其独立面对世界的能力。因此,这种工具应该如何存在?也许为它设置一个危机干预接口,而不是让患者随时接触,会是一个更值得探索的方向。

02研究范式革新:

重新思考数据规模与隐私安全

随着AI的技术进步,研究上已经出现了范式革新。通过重构信息基础设施和优化流程,可以实现大规模数据的无缝采集和利用,同时兼顾隐私保护和伦理要求。这可能是未来医学研究和AI应用的一个关键方向。

“传统的研究范式中,几千例的数据非常有用,适用于原理性和知识性研究。然而,现在的技术发展使得我们可以考虑更大规模的数据集,不是100倍,而可能是一万倍甚至十万倍。”上海交通大学计算机科学与工程系教授俞凯认为,我们正在经历从中小规模精标数据到超大规模弱标注数据的转变。精巧的模型设计仍然重要,但在ChatGPT出现后,上规模的研究范式变化显得更为重要。

▷上海交通大学计算机科学与工程系教授俞凯

他进一步说:“现在的数据采集和模型训练往往是两个独立的阶段。未来,人机协同的方式可能会融合数据采集和模型训练。通过让AI辅助医生进行诊疗,可以在不经意间收集到大量数据,从而降低成本和复杂性。”俞凯认为,这种数据集成不仅包括文字和图像,还涵盖社交媒体上的活动数据、面部表情和反应等。现有的知识性数据也可以作为大规模数据库的一部分。

上海交通大学医学院副研究员张维拓则更精细地将医学领域相关模型开发的数据分为两种:训练数据和验证数据。训练数据量越大越好,因为大模型需要海量数据才能得到良好的效果。验证数据用于评估模型的效果,特别是在申请医疗器械审批时。此时,需要的是金标准数据,即有明确患者临床结局评价的数据,数据量的大小并不是最关键的。

▷华东师范大学心理与认知科学学院院长周晓林教授

延伸到实际临床研究角度,华东师范大学心理与认知科学学院院长周晓林指出,传统的研究和数据收集多依赖结构化方法,如量表和结构化访谈。事实上,结构化数据收集方式可能限制了智能性和敏感性,使得发现新问题变得更困难。而随着AI算法的提升,未来的数据挖掘技术可能让我们不再需要严格的结构化数据。

03隐私保护:重新审视收益风险的平衡

当前AI技术在医学中的应用带来了多方面的伦理问题,需要多视角和多维度的考量。比如最核心的问题之一——数据使用与隐私保护,究竟如何衡量?

▷中国医学科学院北京协和医学院翟晓梅教授

中国医学科学院北京协和医学院翟晓梅教授说,现有的知情同意要求受益风险评估必须体现受益大于风险。在医学领域,数据和样本的使用通常带来显著的医疗和科研进步,身体风险较低,主要关注隐私保护。隐私泄露和污名化是重大风险,但在重大公共利益的背景下,我们需重新审视收益风险的平衡。

▷天桥脑科学研究院人工智能与精神健康前沿实验室研究科学家耿海洋博士

在本次研讨会上,天桥脑科学研究院耿海洋博士介绍了国内外脑健康数据库建设进展,包括各国的脑计划布局以及各类数据集中的问题与挑战。上海市精神卫生中心医务部主任陈剑华介绍了抑郁症、焦虑症问诊数据库建设进展与未来规划,国家精神疾病医学中心脑健康研究院办公室主任张青分析了AI环境下抑郁症研究的伦理风险,强调在AI算法与数据集建设过程中要警惕可能存在的伦理问题。

▷上海市精神卫生中心医务部主任陈剑华教授

本次会议邀请到了多位专家学者:

杭州师范大学认知与脑疾病研究中心主任臧玉峰、北京大学人工智能研究院助理研究员杜凯、清华大学神经调控技术国家工程实验室副教授眭亚楠、和鲸数据科学平台创始人范向伟、中科院心理研究所博士后鲁彬、《自然》期刊编辑王笑。

来自上海市精神卫生中心的多位专家参与对话,包括上海市精神卫生中心党委副书记李春波、心理治疗学院院长仇剑崟、脑健康研究院执行院长袁逖飞、门诊部主任王勇、老年精神科主任李霞等。

据悉,今年11月,天桥脑科学研究院将与《科学》杂志、上海市精神卫生中心在上海联合主办AI和精神健康国际学术论坛(AI and Mental Health Conference),邀请世界各地的科学家进一步讨论交流。

关于天桥脑科学研究院

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl)是由陈天桥、雒芊芊夫妇出资10亿美元创建的全球最大私人脑科学研究机构之一,总部设在美国。TCCI与华山医院、上海市精神卫生中心设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室;与加州理工学院合作成立了TCCI加州理工神经科学研究院。TCCI建成了支持脑科学研究的生态系统,项目遍布欧美、亚洲和大洋洲,包括学术会议和交流、夏校培训、AI加速科学大奖、科研型临床医生奖励计划、特殊病例社区、中文媒体追问等。

07

2024-06

4月21日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)在上海图书馆(东馆)举办了《沙丘的另类启示——从AI觉醒到超级人类》科普会议,聚焦弗兰克·赫伯特的名作《沙丘》中的另类细节。

会议邀请了上海人工智能研究院技术与产品总监方帅、播客“多铆蒸刚”主播徐辰、2023年上海双年展科幻领读人敏捷共同参与讨论,探索智能时代的无限可能,共吸引了25万余观众在线观看。

会议中,播客“多铆蒸刚”主播徐辰提到,《沙丘》中通过摄取“香料”来增强思维能力的设定,反映了通过非传统手段增强人类能力的科幻构想。他认为,科技发展可能提供类似的手段来强化人体功能。

上海人工智能研究院技术与产品总监方帅认为,我们应看到AI增强人类能力的正面影响,而不应该仅仅是将其作为威胁。他强调,在当前技术环境下,AI的合理应用已经在许多领域如工业生产中,替人执行危险任务,帮助企业节约成本,提高效率。

当讨论触及到人工智能的未来发展路径时,方帅提出,AI的应用正在开辟通过增强智能使人类变得更聪明的新路径。徐辰补充道,我们应考虑如何让AI服务于人类,而不是控制人类,强调技术的发展不应只为商业或军事目的,而应更广泛地服务于社会。

此外,会议提出两个核心问题邀请观众一同探讨——我们人类追求的是什么?如果人工智能超越了人类的思考,我们真正的目的是什么?

26

2024-04

2024年3月23日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)中国研究员会议在上海召开。研究院创始人陈天桥、雒芊芊通过视频参会,介绍聚焦AI+记忆和AI+健康(精神健康、健康老龄化和创新神经调控技术)两个重点科研方向,以及通过会议、培训等多渠道,全面推进AI+脑科学。

华山医院院长、国家神经疾病医学中心执行主任毛颖教授,上海市精神卫生中心院长、国家精神疾病医学中心主任赵敏教授等几十位专家学者参加了会议。

上海市精神卫生中心陈剑华教授、TCCI耿海洋博士、浙江大学王治国教授、华山医院丁玎教授和黄延焱教授、复旦大学营养研究院高翔教授、华山医院陈亮教授、中科院微系统所陶虎教授、TCCI孙阶博士进行了分享交流。上海视觉艺术学院周斌教授,国家精神疾病医学中心脑健康研究院徐一峰教授、张青博士,复旦大学上海医学院黄志力教授,上海市精神卫生中心李春波教授、王勇教授,华山医院朱巍教授、郁金泰教授、吴泽翰副教授,密歇根大学张俊教授等参加了会议。

关于TCCI

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl)是由陈天桥、雒芊芊夫妇出资10亿美元创建的全球最大私人脑科学研究机构之一,总部设在美国。

TCCI与华山医院、上海市精神卫生中心设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室;与加州理工学院合作成立了TCCI加州理工神经科学研究院。

TCCI建成了支持脑科学研究的生态系统,项目遍布欧美、亚洲和大洋洲,包括学术会议和交流、夏校培训、AI加速发展大奖、科研型临床医生奖励计划、特殊病例社区、中文媒体追问等。

27

2024-03

从年初《流浪地球》电影中的“图丫丫”,到近期OpenAI一个神秘的内部项目Q*被曝光,公众和学界对于通用人工智能(AGI)和数字生命的猜测和热议不减。

天桥脑科学研究院(中国)推出“数字生命与意识上传”系列研讨会,邀请神经科学家、AI专家、类脑智能专家、哲学家、伦理学家、科幻作家等相关专业人士展开“头脑风暴”。11月26日,首期“数字生命与意识上传的科幻想象”研讨会于上海图书馆(东馆)举行,北京大学人工智能研究院助理研究员杜凯及著名科幻作家顾备展开了对话直播,共计吸引了57万观众在线观看。

▷11月26日,首期“数字生命与意识上传”系列研讨会于上海图书馆(东馆)举行。

天桥脑科学研究院中国学术会议总监耿海洋博士表示,该系列会议旨在对“数字生命”概念进行全景图式的拆解,从科幻想象引入,后续将具体讨论数字生命的伦理问题、如何积累个人数据构建数字生命、BCI解码人脑、大脑仿真等焦点话题。“数字生命需要科学界的合力探索,更需要全社会的共同关注和探讨。研究院举办这一系列会议,期望从0到1构建关于数字生命的泛圈层讨论生态,向着谋求共识的目标走出一小步。”

据记者了解,今年7月天桥脑科学研究院创始人陈天桥宣布为“AI+脑科学”加码10亿元投入,一方面重点关注精神健康、睡眠、神经退行性疾病等与大众需求息息相关的领域,另一方面则聚焦数字生命的前沿探索。陈天桥当时指出:“科幻小说描绘的数字生命令人向往,我相信,只有AI+脑科学,才能打造出真正的、有灵魂的数字生命。”

今年以来,天桥脑科学研究院亦在数字生命领域动作不断,包括面向中国神经和精神疾病临床医生,以及相关领域的科学家推出MindX数据支持计划,在安全合规的前提下,免费资助人类大脑及相关全身和行为数据的采集、分析和训练。

这不禁令人想起,在《流浪地球2》中,刘德华饰演的角色图恒宇,在女儿图丫丫濒临死亡之际,将她的意识上传到了U盘。后来,这份数据被传输到强大的超级计算机上形成自我意识,令图丫丫以数字生命的形式生存。

以ChatGPT为代表的大模型AI也出现了量变引发质变的“涌现”现象。近日媒体还曝光了OpenAI内部存在一个名为“Q*”的神秘项目,部分研究人员警告其取得了“可能对人类造成威胁”的进展。

▷数字生命图丫丫。图源:Midjourney

杜凯认为,数字生命已经进入需要被严肃讨论的阶段。“其实,我们也是生活在一个虚拟的世界中,周围世界是我们视网膜对世界的重建,每个人都不一样。也许有些极具天赋的画家,像梵高和毕加索,他们感知到的世界就像他们的画作一样。在这个意义上,人和机器没有太大区别。”

而ChatGPT表现出的“智慧涌现”给意识研究提供了一种新的思考方式。“意识可能不是被事先定义的,而是涌现出来的。传统上,做科学是由自上而下的方式进行的。由科学问题驱动的研究方式也许没办法去解决意识的问题,但或许可以通过工程的方式看看能否产生出意识。”

顾备介绍道,许多科幻作品的数字生命构想都曾带给她深刻的印象。例如在《尤比克》中,人即将死亡时,意识可以被冻起来、多次激活直到慢慢消亡。而在《神经漫游者》中,已经死亡的黑客的意识被放入一个黑盒子中,在需要执行任务的时候就被激活。《黑客帝国》、《盗梦空间》则直接通过脑机接口或者其他方式进入意识。

她认为,我们需要对数字生命进一步拓展想象力。“人类在使用工具的时候特别喜欢拟人化,所以人类老想把数字生命也拟人化。但数字生命可能是一种波、一种能量或者以一种信息的状态存在,最终数字生命的存在方式不一定和人一样。”

就人类与数字生命共存的可能未来,顾备谈及OpenAI内部存在有效加速派和超级对齐派两个流派。“超级对齐派一定要让人工智能符合人类要求,核心需要造福人类。有效加速派则认为科技的发展是不可阻止的,发展到一定程度,一定可以用科技制约科技。”

顾备总结道,让人类逃离掉肉体的低级趣味或者病痛束缚,达到高级的精神追求,是人们对数字生命的美好展望,然而这不可避免地涉及到技术普惠等社会议题。

杜凯也提醒道,人脑约860亿个神经元,每个神经元上面大概又有1万多个突触。保守估计,人脑的参数量级是ChatGPT的4-5倍,比机器要复杂得多。不加限制的“涌现”本身隐藏着失控的风险。“所幸的是,相比起AI,人类擅长在混乱和矛盾的状态中总结出一条清晰可行的道路,这是人类的优势。”

28

2023-11

“测试时,我们软件对眨眼脑电波的识别准确率其实很高的,没想到上台紧张,他眼皮老跳!”同济大学电子与信息工程学院大三学生张婧璇有点着急。

台下的评委忍俊不禁,安慰道:“没事,搬把椅子来,让他坐下来冷静一下。”

10月20日下午,由天桥脑科学研究院(中国)主办的“AI+脑科学”高校巡回赛首站决赛在同济大学嘉定校区举行。这段对话就发生在评审现场。

该站比赛为期两个月,围绕AI赋能脑科学创意赛、基于机器视觉的胶质细胞识别赛和脑机接口专业赛,面向同济大学本科、硕博在读学生开放。除获得奖金之外,优秀个人或团队还有机会前往天桥脑科学研究院在海内外举办的“AI+脑科学”夏校进修。

01AI加持脑机接口,

带来“意念控制”的无人机与相机

“眼皮老跳”的,是张婧璇参加脑机接口专业赛的合作者、软件学院大三学生白俊豪。他们设计了一款名为MindCam的“在线多功能脑波相机”并作现场演示。白俊豪头戴一款轻便的非侵入式脑机接口设备,可实时采集前额脑电信号,随着他情绪放松度和注意力的变化,电脑屏幕上他的头像特效和滤镜程度也随之变化。例如,在选择“变形”特效时,每当用户情绪更为紧张,五官变形就会更为剧烈;在选择“素描”滤镜时,每当用户注意力更为专注,头像的素描效果也更为清晰。

MindCam的拍照动作也是通过脑控完成的:用户只要用力眨下眼睛,就能启动自拍。这个过程需要AI算法对用户无意识的眨眼和有意识的眨眼产生的不同脑电进行鉴别。没想到,他们还是差点在这个环节“翻车”。

▷图注:活动现场

最终,张婧璇和白俊豪在克服一开始的紧张情绪后,顺利完成了现场答辩,并获得了脑机接口专业赛道的二等奖。由天桥脑科学研究院、同济大学电子与信息工程学院、同济大学医学院、同济大学附属养志康复医院专家们组成的评审委员会,对“在线多功能脑波相机”在短时间内的项目完成度给予了认可。

“我们希望用这种方式实现情绪的‘可视化’,让大家更加关注精神健康问题。”自称“大I人”(在MBTI测试中代表内向型)的张婧璇说道。“展望未来的话,人们还能通过这种相机的特效互动,进行放松训练,缓解用户的压力和焦虑;或是进行注意力训练,改善注意力水平和认知功能。”

同样是眨眼造成的脑电波动,同济大学电子与信息工程学院的李小壮和南佳延将这种信号设置为脑控无人机的起飞指令。目前,市面上的无人机普遍采用遥控方式,未能解放人们的双手。他们带来的“MindDrone:基于深度学习的脑机接口控制无人机系统”,可使用户凭借想象左手抬起、右手抬起、左腿抬起、右腿抬起来操控无人机不同维度的运动,赋予无人机“随心而动”的智能化操作体验。该项目摘得脑机接口专业赛道的一等奖。

来自同济医学院的“脑电多尺度与非连续特征解码:时序卷积与时序Transformer的融合策略”则获得脑机接口专业赛道三等奖。

02培厚“AI+脑科学”的创新土壤

本次赛事的另一专业赛道为基于机器视觉的胶质细胞识别赛。据赛事主办方天桥脑科学研究院(中国)介绍,越来越多的研究发现,小胶质细胞作为中枢神经系统中主要的免疫细胞,其介导的神经炎症是阿尔茨海默病发生发展的关键因素,对细胞形态的有效表征与分析将为我们打开研究小胶质细胞生理病理功能的一扇全新大门,具有重要的基础科研和临床转化意义。

经过初赛和复赛,最终有三支队伍设计的AI方案脱颖而出,效果和可行性获得了评审委员会的认可。评审委员会成员、天桥脑科学研究院AI专家王雄点评道:“冠军团队使用了大量数据预处理方案来对医学图像做数据增强(包括不限于随机旋转、弹性形变等),在一定程度上缓解了小样本带来的模型过拟合风险,增强了分割模型的鲁棒性。”

此外,富有国风美感的“XR心理疗愈新体验”、瞄准交通安全痛点的“Brainbeats:用于疲劳检测的便携式脑机接口设备”以及关注大众精神卫生的“SerenAI-生成式虚拟情感陪伴助手”分别摘得AI赋能脑科学创意赛的前三甲。

▷图注:活动现场

同济大学电子与信息工程学院党委副书记徐伟铖说道,同济大学是全国首批获得“人工智能”本科专业建设资格的高校,并获批建设“自主智能无人系统”全国重点实验室。此次天桥脑科学研究院适时将“AI+脑科学”赛事带进校园,极大地激发了学生们的创新热情,有助于培养AI赋能各学科的创新土壤。

自今年宣布在“AI+脑科学”领域追加10亿元投入后,天桥脑科学研究院不仅加大在前沿实验室的科研步伐,也不断完善包括会议、夏校、媒体、基石合作伙伴在内的生态布局。“AI+脑科学”旨在充分调动青年学子的创新力量,助推交叉学科发展的“最先一公里”。此外,研究院已围绕AI for Brain Science组织了多场学术会议,邀请人工智能科学家、神经科学家、临床医生、产业界专家和高校年轻学生学者同台共话,全方位拆解AI for Brain Science在基础研究和健康应用上的可能性。系列会议大众总观看52万人次,参会领域专家800余人。

关于TCCI

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)是由陈天桥、雒芊芊夫妇私人出资10亿美元创建的,旨在聚焦AI+脑科学,支持、推进全球范围内脑科学研究,造福全人类,目前已经成为知名的支持人类脑科学研究的科研机构。

TCCI一期投入5亿元人民币支持中国的脑科学研究,与上海周良辅医学发展基金会合作成立上海陈天桥脑健康研究所(又名TCCI转化中心),致力于提升脑健康和脑疾病治疗研究和成果转化。后又与华山医院、上海市精神卫生中心等建立战略合作,设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室。在国际上,TCCI与加州理工学院合作成立TCCI加州理工研究院,设脑机接口、社交与决策神经科学、系统神经科学、分子与细胞神经科学、大脑成像、神经科学教育等多个中心,重点关注大脑基础研究。TCCI还在北美、亚洲、欧洲、大洋洲主办、资助了200多场高质量的学术会议。

26

2023-10

“《黑客帝国》在某种意义上描绘了脑机接口的终极目标:向大脑输入一个完整的虚拟外部环境并与之双向交互。”上海科技大学生物医学工程学院常任轨助理教授、计算认知与转化神经科学实验室主任李远宁说道。

近日,由天桥脑科学研究院(中国)主办的“从科幻到现实——人类智能如何与人工智能融合?”主题活动在上海图书馆东馆举行。

活动上,李远宁与知名科幻作家,银河奖、全球华语星云奖金奖得主江波展开了跨越科幻与科学的对谈,将脑机接口(Brain Computer Interface,BCI)这项从小说走向现实、不断引爆学界和产业界热点的技术进行了生动演绎,探索脑机接口与AI融合的无限可能,并客观阐释了从令人遐想的突破性个例到广泛应用的距离。

脑科学是人类所知甚少的“自然科学最后一块疆域”,也是科幻作品经久不衰的灵感来源。今年以来,天桥脑科学研究院(中国)发力AI for Brain Science,鼓励AI和脑科学这两个“黑匣子”互相启发、互相破译。

一方面,研究院已组织了六场AI for Brain Science学术会议,促进AI科学家、神经科学家、临床医生、产业界专家和高校年轻学生学者同台共话,分享AI for Brain Science相关基础研究和健康应用,系列会议大众总观看52万人次,参会领域专家800余人;另一方面,研究院也积极组织“AI问脑”系列科普会议,邀请AI科学家、脑科学家展开跨界对谈,激发公众对AI for Brain Science的兴趣和探索。

▷ 活动现场

01从《真名实姓》到《黑客帝国》

脑机接口的现实版本和终极幻想

脑机接口技术是科幻小说中的“常客”。作为中国科幻“更新代”作家,江波在其代表作之一《机器之门》中,就构建了一种叫“脑库”的装置,将几千个最聪明人类的大脑神经网络“并联”,形成一个决策机构,宛如一种“超级生物”。

“关于脑机接口,比《神经漫游者》更早、更具开创的作品是弗诺·文奇的《真名实姓》,”江波介绍道,“里面对脑机接口的想象是将电极贴在头皮上,其实非常接近现在的形态了。”

相比之下,江波和李远宁都认为,广为人知的《黑客帝国》接近脑机接口的“完全体”。

那么,脑机接口从科学上到底如何定义?李远宁介绍道,在广义上,一切通过外部电子设备与大脑活动进行信号交互的设备都可以称作脑机接口,“比如,人工耳蜗可能是目前应用最成功的脑机接口。它接受外界刺激,直接与中枢神经系统相连,可以向大脑传递信号”。

狭义上的脑机接口偏向于“读心术”,通常用电极、磁共振、红外、超声等形式读取大脑信号,对神经信号进行处理和分析,最后用于控制机械手臂、显示屏、喇叭等外部设备,输出运动、语音等信息。

2014年,瘫痪少年借助脑控外骨骼为巴西世界杯开球,表明人类在运动控制类脑机接口上相对成熟,已经取得了类似《环太平洋》机甲的技术原型。不过,从特殊个例走向广泛应用,脑机接口仍进展缓慢。

02从个性化定制到广泛应用

脑机接口的理论和技术瓶颈

“大部分BCI还是临床用途,例如帮助脑卒中、渐冻症造成的瘫痪病人恢复特定功能。这套系统其实原理上已经相对成熟,但需要个性化的定制系统,不能直接迁移推广。因此,脑机接口经济成本十分高昂,全世界范围内可能只有几十个人享受过。”跟随科幻作品遐想一番后,李远宁将观众拉回冷静的现实。

要让脑机接口实现更广泛的应用,人类尚需要攻克从理论到技术的全方位问题。“我们对大脑的认知还停留在很原始的阶段,拿物理学打比方,如果牛顿是个里程碑,让物理学家能用一个方程推演整个事件,那我们脑科学还停留在哥白尼和伽利略的阶段。这是最根本的一个瓶颈。”他说道。

此外,技术上也存在诸多挑战。“虽然说我们没必要去记录大脑860亿个神经元的信号,但现在只能记录100到1000个神经元肯定是远远不够的。另一方面,即使获得了数量足够多、质量足够好的神经信号,现在我们理论等算法以及最先进的计算硬件也无法实时在线地处理几百万级别神经元的相互作用,(这就)需要我们的计算理论以及集成电路技术取得新的突破。这些挑战都是一环扣一环的。”

z

▷ 活动现场

目前,李远宁带领的研究团队专注于一种复杂运动的脑机接口,即语言。具体而言,他希望搞清楚大脑在语言的听和说的过程中,是怎么将抽象的语义和概念分解成一个字、一句话,再把大脑想说出的话转化为实际的发声行为,哪些神经元和环路在这个过程中参与放电。

李远宁团队最近已经实现把人类意念想说的话以脑机接口的方式破译并重新合成。下一步,他希望与一些芯片、计算建模领域的专家合作,共同完成这个交叉型学科的难题,造福特定的障碍群体。

03BCI+AI

模糊人机界限

不断照进现实的脑机接口,遭遇大语言模型,两种颠覆性的人机交互技术又将擦出怎样的火花?

李远宁介绍道,在关于语言脑机接口的研究过程中,科学家们已经会把障碍人士的脑电信号通过脑机接口还原出语言信号并接入大语言模型实现最终的输出,正如打字的时候自动修正,在某种程度上已经通过脑机接口的方式实现了人类+AI的融合。

江波认为,目前大语言模型的输出是基于之前的输入训练,如果它之后不再和真实世界互动,那语料库中所有的排列组合就是它“想象力”的极限。AI通过传感器获得新的积累,不断从环境收集资料,这或许会成为脑机接口+AI的未来新形态。

尽管科幻的想象永远领先于现实的技术,但江波总结道,随着越来越多的脑机设备进入大家生活,科幻作品的相关表达也会越来越多。“脑机接口模糊了人机的界限,它带给我们一个越来越迫切的新命题:通过脑机接口构建的超人和常人如何共存在同一个社会?脑机接口现实技术的发展给了我们一个强烈的信号,我们需要开始思考这个问题了。”

活动最后,当主持人问起两位嘉宾是否愿意给自己装上脑机接口,李远宁坦言,目前脑机接口技术离应用到健康人身上还十分遥远。江波则展望道,这取决于相关技术能否让用户随时脱离虚拟世界,回归现实世界。“我们现在玩手机是这个状态,不想玩就可以随时关掉。如果脑机接口可以在这个边界上,还原我生物本体的完整性,我还是愿意的。”

关于TCCI

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)是由陈天桥、雒芊芊夫妇私人出资10亿美元创建的,旨在聚焦AI+脑科学,支持、推进全球范围内脑科学研究,造福全人类,目前已经成为知名的支持人类脑科学研究的科研机构。

TCCI一期投入5亿元人民币支持中国的脑科学研究,与上海周良辅医学发展基金会合作成立上海陈天桥脑健康研究所(又名TCCI转化中心),致力于提升脑健康和脑疾病治疗研究和成果转化。后又与华山医院、上海市精神卫生中心等建立战略合作,设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室。在国际上,TCCI与加州理工学院合作成立TCCI加州理工研究院,设脑机接口、社交与决策神经科学、系统神经科学、分子与细胞神经科学、大脑成像、神经科学教育等多个中心,重点关注大脑基础研究。TCCI还在北美、亚洲、欧洲、大洋洲主办、资助了200多场高质量的学术会议。

24

2023-10

关于AI for Brain Science系列会议

AI for Brain Science系列会议致力于促进脑科学与人工智能的跨学科合作和交流,以推动学科深度融合。2023年,我们将组织一系列聚焦于AI for Brain Science主题的学术研讨会,包括:AI与数据合成,AI、音乐与大脑,AI与脑机接口,AI与睡眠/梦境, AI与精神健康等主题。

作为系列品牌活动,AI for Brain Science系列会议将提供一个重要的平台,让学术界和工业界的专家们可以展示他们的最新研究成果、交流合作机会,并分享在人工智能与脑科学领域的最佳实践。

我们热忱欢迎对人工智能和脑科学领域感兴趣的学者、研究人员和业界从业者参加AI for Brain Science系列会议。通过这个平台,我们希望推动人工智能和脑科学的前沿进展,为解决大脑功能和疾病的挑战提供创新的解决方案。

关于TCCI

天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)是由陈天桥、雒芊芊夫妇私人出资10亿美元创建的,旨在聚焦AI+脑科学,支持、推进全球范围内脑科学研究,造福全人类,目前已经成为知名的支持人类脑科学研究的科研机构。

TCCI一期投入5亿元人民币支持中国的脑科学研究,与上海周良辅医学发展基金会合作成立上海陈天桥脑健康研究所(又名TCCI转化中心),致力于提升脑健康和脑疾病治疗研究和成果转化。后又与华山医院、上海市精神卫生中心等建立战略合作,设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室。在国际上,TCCI与加州理工学院合作成立TCCI加州理工研究院,设脑机接口、社交与决策神经科学、系统神经科学、分子与细胞神经科学、大脑成像、神经科学教育等多个中心,重点关注大脑基础研究。TCCI还在北美、亚洲、欧洲、大洋洲主办、资助了200多场高质量的学术会议。

22

2023-09

都说医疗、金融等专业领域的语料数据稀缺,制约大模型AI的发展,那能不能让两个ChatGPT对聊,聊出点数据出来?

5月28日,天桥脑科学研究院(Tianqiao &Chrissy Chen Institute, TCCI)主办AI For Brain Science系列会议第二期——“面向AI模型的数据生成方法及其对医疗领域的启示”。在上海交通大学计算机科学与工程系副教授吴梦玥主持下,三名青年科学家分享了关于破解大规模语言模型(LLM)数据瓶颈的看法和实践。

扫码观看回放

“

自对话和自蒸馏训练——快速构建专属GPT

国际上一项研究评估指出,ChatGPT回答癌症相关问题的水平已经与美国国家癌症研究所的官方回答持平。然而,ChatGPT只能通过受限的API进行访问。涉及到个人医疗,人们也普遍不希望将自己的隐私信息分享给第三方公司。

针对这样的难题,加州大学圣迭戈分校博士生许灿文和中山大学团队的合作者提出了一种能自动生成高质量多轮聊天语料库的流程,利用ChatGPT与其自身进行对话,生成对话数据,再基于产生的对话数据调优、增强开源的大型语言模型LLaMA。他们从而获得了高质量的专属模型“白泽”,并在数天前推出了2.0版本。这个名字的灵感来源是中国古代传说中的一种神兽,“能言语,达知万物之情”。

许灿文介绍道,白泽在这个过程中并没有学会新的知识,只是提取了大模型中的特定数据,并且保留了ChatGPT分点作答、拒绝回答等强大的语言能力。这在专业上被比喻为一种“蒸馏”。进一步地,他们提出了反馈自蒸馏的概念,即利用ChatGPT当教官,对白泽回答的结果进行评分排序,从而进一步提高了白泽模型的性能。

许灿文认为,白泽通过自动化的知识蒸馏,在特定领域达到ChatGPT的能力,成本却远远低于ChatGPT,兼具经济意义和实用意义。在医疗领域,本地化或私有化建构的模型将有利于消除隐私顾虑,辅助患者诊疗。未来也许每个人都将有自己的专属AI助手。

“

一种新的数据生成策略:大模型优化医疗文本挖掘

莱斯大学博士生唐瑞祥和合作者同样基于大模型提出了一种新的数据生成策略,并在命名实体识别(NER)、关系提取(RE)等经典的医疗文本挖掘任务上取得了更好的表现。

ChatGPT具有创造性的写作能力,在医疗、金融、法律等标注数据很少的领域以及知识密集型领域表现出色。然而,具体到医疗文本挖掘,他们发现将ChatGPT直接应用大型模型处理医疗文本的下游任务,表现并不总是优秀,也可能引发隐私问题。

唐瑞祥等提出了一种新策略:利用大型模型生成大量医疗数据,再通过小型模型对这些数据进行训练。实验结果显示,相较于直接利用大型模型执行下游任务,这一新策略能够取得更出色的效果,同时因为模型数据在本地,也大幅降低了潜在的隐私风险。

他们进一步指出,随着开源大模型数量的增加和大模型能力的提升,其产生的文本数据与人类产生的文本数据的差别将越来越小,发展检测二者差别的技术手段将是一项富有挑战性的工作。现有的两种检测手段,无论是黑盒检测——直接比较大模型生成的文本数据与人类生成的文本数据(比如比较高频词分布),还是白盒检测——开发者在生成文本上做标签,在未来都可能失效。能否有效地检测出数据是不是GPT生成的,将影响到广大用户对大模型AI的信任程度。

“

大模型时代的数据生成有什么不一样?

那么,从历史演变的角度来看,在没有GPT的时代,科学家们如何解决数据稀缺难题?大模型又带来了哪些新趋势?

上海交通大学博士生曹瑞升对大模型时代来临前夕,基于深度学习模型进行自动化数据生成或增广方面的研究,尤其是反向生成进行了回顾性的总结。深度学习本质上是一种找出从输入x到输出y的映射的过程,所以需要大量的(x,y)数据对来训练。在医疗这样不容易获得大量真实数据的领域,就需要人为生成更多的(x,y)数据对。

曹瑞升将数据生成拆解为三个主要模块。第一个是针对标签(y)的生成,介绍如何对将生成的标签与真实数据的分布进行耦合比较。第二个模块是在生成数据时,介绍生成初始数据(x)的方法和限制。第三个模块是在形成完整的数据(x,y)对之后,应该如何保证数据质量。

随着大语言模型规模的不断增大和能力的不断提升,其生成的数据质量也越来越高。这种生成数据所训练得到的模型不仅可以解决简单的任务,如文本分类,还可以应对问答等更加复杂的任务。

展望未来,曹瑞升总结了数据生成在大模型时代的几大新趋势。首先是构建更加通用的模型,以确保其能够应用于多样化的任务。这意味着模型需要具备广泛的适应性和泛化能力。其次是从特定任务出发,进一步精细化地处理。例如,在医疗领域,甚至可以针对特定类型的抑郁症进行专业化的任务处理,提供更加精准和个性化的解决方案。最后,数据生成和模型训练的过程将从分离走向融合,而为了保证数据质量的硬性过滤也将逐渐被软性控制所取代。

数据生成研究与应用的发展,为大模型AI走向各个专业领域,尤其是医疗领域提供广阔的可能性。

结语

TCCI致力于支持全球范围内的脑科学交流,仅2022年就主办、合办、支持了近200场会议,遍及北美、亚洲、欧洲和大洋洲。AI For Brain Science系列会议致力于促进AI与脑科学研究人员的讨论合作,将持续聚焦领域内的数据瓶颈和关键痛点,为大模型AI的未来突破提供创新土壤,促进前沿AI技术在脑科学领域发挥更大的价值。

TCCI由盛大集团创始人,中国网络游戏、网络文学行业开创者陈天桥、雒芊芊夫妇出资10亿美元创建,聚焦AI+脑科学,支持、推进全球范围内脑科学研究,造福人类。TCCI一期投入5亿元人民币支持中国脑科学研究,与上海周良辅医学发展基金会合作成立上海陈天桥脑健康研究所,与华山医院、上海市精神卫生中心等建立战略合作,设立了应用神经技术前沿实验室、人工智能与精神健康前沿实验室。在国际上,TCCI与加州理工学院合作成立TCCI加州理工研究院。

会议预告

追问互动

○ 如果您对本期内容有进一步想要追问的问题或者讨论的内容,欢迎在评论区留言。或者扫描添加小助手,进入AI4BrainScience交流群,就相关主题进一步交流。

30

2023-05

“面对发展一日千里的AI新技术,作为一名神经外科大夫,我并不担心会失业,更关心如何拥抱AI,更好地服务患者,还能让我们医生早点下班。比如AI辅助问诊、辅助分析大脑影像和脑电数据,制定手术方案等;再比如从AI全新的视角审视,打破人脑研究人脑的主观性障碍,早日攻克脑疾病。”4月9日,由天桥脑科学研究院(TCCI)携手华山医院(国家神经疾病医学中心)、上海市精神卫生中心(国家精神疾病医学中心)联合主办的AI助力攻克脑疾病研讨会上,华山医院院长、TCCI转化中心主任毛颖教授开门见山地说。

会上,来自AI、临床领域的专家进行了积极交流。国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授、上海市精神卫生中心副院长王振教授、上海交通大学心理与行为科学研究院执行院长李卫东教授等参加了会议。

AI+可穿戴设备,

精准医疗即将打通最后一公里

人工智能科学家胡鹏伟博士指出,AI在医疗领域的应用场景极为广泛,目前主要实现三大功能:减轻重复劳动负担、识别人工难以察觉的痕迹和线索,以及在复杂环境中进行线索分析。AI在精准医疗方面也有巨大潜力,GPT的总结与归纳能力在早期检查与诊断、院外情感支持及辅助、大数据分析与模式识别等方面已经显现出强大实力。他预测,凭借AI技术和可穿戴智能设备等的结合创新,精准医疗有望在3~5年内完成它的最后一公里。

解密侵入式脑电, 塑造无限可能

复旦大学附属华山医院神经外科副主任、功能神经外科带头人陈亮教授重点介绍了侵入性脑电数据库的建设以及增强AI技术在脑功能破译中的应用前景。侵入性脑电指的是将电极植入大脑或置于大脑表面,以获取高信噪比的脑电数据。这类数据在神经科学和神经外科领域具有至关重要的价值,因为神经元放电是神经细胞最基本的活动方式。通过建立高密度表面或深部电极,研究人员期望收集更多关于脑电活动的数据。以帕金森病患者为例,临床医生迫切需要通过大量颅内刺激实验来寻找最佳治疗方案,但这种方法对患者造成的负担较重。他希望借助增强AI技术完成耗时且重复性较高的工作,能协助解决尚未解答的科学问题,包括癫痫溯源预警和意识转化。

有望在攻克AD中发挥关键作用

复旦大学附属华山医院神经内科副主任、国家神经疾病医学中心认知障碍方向带头人郁金泰教授指出,为实现AD早期诊断,有必要建立大型队列,尤其是社区队列,以便识别临床前阶段的患者。GPT模型在疾病管理方面的潜力,如搭建疾病管理平台,实现患者个体化病情评估、自动化分析报告、智能随访问答等功能,以提高医疗自动化水平。他也提到,GPT在AD诊疗与研究领域所面临的诸多挑战,如高质量医疗数据的缺乏、数据安全性问题、回答实效性受训练数据影响等。但他同时认为,通过不断深化研究与实践,AI有望在AD领域发挥关键作用。

期待助力解码梦境

复旦大学附属华山医院睡眠障碍诊疗中心执行主任于欢教授强调了睡眠障碍对生活质量的影响,如脑血管意外、痴呆等。目前,多导睡眠监测是睡眠障碍诊断的标准技术,但其成本高且效率低。因此,研究者们期待通过人工智能技术改进诊断方法。于欢教授介绍了梦境研究在睡眠障碍领域的应用,如通过控制梦境提高记忆力。目前已有超过150种编码和计算梦境的方法,研究者们希望借助AI技术制作一个实用性更强的研究工具;同时,开发移动客户端以鼓励个体记录和分享自己的梦境,从而进行更贴近日常生活的梦境研究。

打造抑郁症问诊人机对话助手

上海交通大学计算机科学与工程系吴梦玥副教授认为,开发基于人机对话的抑郁症问诊机器人、以及利用语音和语言特征构建症状与精神疾病知识图谱,是未来抑郁症早诊早治的方向。

她说,很多精神疾病的诊断主要依赖于面对面的问诊和交谈,理论上,模型也应该能够学会这个技能。同时,语音和语言作为客观生物标记物,在DSM-5诊断手册中已经被用于诊断抑郁症等精神疾病。开发基于人机对话的抑郁症问诊机器人,通过深度交流,人机对话能够得到与医生所得到的同样精确的症状描述。她还介绍了如何将语音和语言特征作为可计算、可迁移的方式,以及通过患者的自我表达建立症状和疾病的知识图谱,为多种疾病检测提供了新的思路。

抑郁症早诊早治新探索

上海市精神卫生中心心境障碍科主任彭代辉教授介绍,他正在领导的重大科研项目“抑郁症的前瞻性临床队列研究”旨在收集全国范围内的抑郁症患者数据,创建一个多中心、规范化、标准化的大规模长期病例数据库。

目前,团队通过脑影像学和临床神经心理评估两个维度相结合初步构建了抑郁症脑功能网络诊断与分型模型。他们拟进一步运用数字表型技术,包括音频、视频、脑电和眼动等多维度立体大数据进行特征提取、筛选和建模。他指出,这种多维度立体大数据可能提高抑郁症诊断的精准度,优化筛查评估方法以及风险事件预测;大数据与人工智能技术相结合,在为患者提供敏感和特异的诊疗方案中有着巨大潜力。

解锁基因秘密,挖掘知识图谱

上海交通大学生物医学工程学院林关宁教授展示了通过持续优化GPT的训练和规则设定,将GPT技术应用于心理健康和脑科学研究领域所取得的成果。

在压力、抑郁症和自杀风险检测方面,研究团队通过改进提示工程(Prompt Engineering),实现了GPT准确性的提升,已能初步实现准确的分类和预判。团队还成功地从非结构化文本中提取了结构化信息,通过为GPT提供规定模式,实现了将这些信息规范地存储在数据库中,为未来研究和临床实践提供了宝贵数据。尽管在应用过程中遇到了一些挑战,如API接口局限性等,但林关宁教授相信像GPT等大型语言模型在心理健康和脑科学研究领域将发挥越来越重要的作用,很快将有能力处理除文本语言之外的数据,如影像、脑电、生物组学等多模态的数据,并推理数据之间的内在逻辑。这将为现有的科研范式带来革命性变革,并推动心理健康和脑科学研究领域的快速发展。

作者:刘世义

编辑:lixia

排版:Yunshan

21

2023-04

生活在这个多姿多彩的世界里,我们无时无刻不在体验美、追求美。过去,我们以为美是心理上的主观体验。而近年来,神经科学家们已经深入到心灵的本质,去探究审美的神经机制。

北京时间2023年2月2日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)与美国加州科学院(California Academy of Sciences)共同举办了“陈氏大脑与心智系列讲座(Chen Institute Brain & Mind Lectures)”,以探索纷繁世界下的神经美学。

本次讲座中,美国旧金山音乐学院与旧金山大学的Indre Viskontas 博士以“NeuroAesthetics: Meaning is in the Brain of the Beholder 神经美学:意义皆在观者脑中”为题,为观众带来了一场精彩纷呈的、艺术与科学交织的盛宴。

“追问”编辑团队对演讲内容进行了编译整理,您可以打开下方音频,收听现场版。

为什么大脑的物质结构相似,

人的内心世界却天差地别?

近年来,神经科学家们开始认识到,个体的大脑并不相似——至少,每个人构建内心世界的方式天差地别。假设让你在脑海中想象一个球体,可以预见的是:每个人想象的都会不一样,大小、颜色、花纹、背景环境、材质都会有区别。

有一类人,他们无法想象出这个球体——他们甚至无法在脑海中构建任何视觉形象,这种想象被称为想像障碍(Aphantasia)。计算机科学家、皮克斯动画总裁Ed Catmull就有着这么一颗大脑:当他想象时,他是以一种概念化的、数学的形式来构建对象的;这份天赋让他成为了一位顶尖的计算机科学家、并在计算机图形学领域做出了许多革命性的贡献。

在皮克斯,诸如Catmull这样的科学家又和另一种极端的天才大脑密切地合作着——他们是世界顶尖的故事板艺术家,他们看完电影之后从不需要“二刷”,因为他们可以从记忆中逐帧想象出整部电影。

▷ 图注:皮克斯动画总裁 Ed Catmull 图片来源:PIXAR

人类大脑的最大优势便是其多样性和适应性。我们的大脑在出生时发育得如此不完善是有原因的:从技术上讲,在妊娠第 40 周,母亲已经无法为正在发育的大脑提供能量;在出生后,大脑需要通过学习来进一步发育。我们的大脑在生命的第一年体积增加了三倍,建立了各种各样的脑区和神经元之间的连结。这一切是如何发生的?答案是,通过经验。

大脑如何将信息碎片转化为内心体验?

我们的大脑不是客观的“观察者” ,而是主观体验的“策展人”。感官从浩如烟海的外部世界中提取一丁点信息的尘埃,而大脑能将其加工为主观感受的浩瀚山峦。

我们常有一种错觉,认为我们看到的事物就是它们的本来面目。身处美丽的风景中,我们以为这壮美的景色是眼睛一下子全看到的,但实际上,我们一次只能只感受到一小部分:只有视网膜中央凹拥有可以区分细节的光感受器,而其余部分只能看到黑色和白色;并且即使在这个最清楚的视野内,也有一个盲点,它是视神经离开视网膜、并将信息传入大脑的部位。所以,我们眼前看到的事物,其实是小片的信息在大脑中组装而成的。

▷ 图注:美丽的风景在视网膜上实际收集的信息 图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

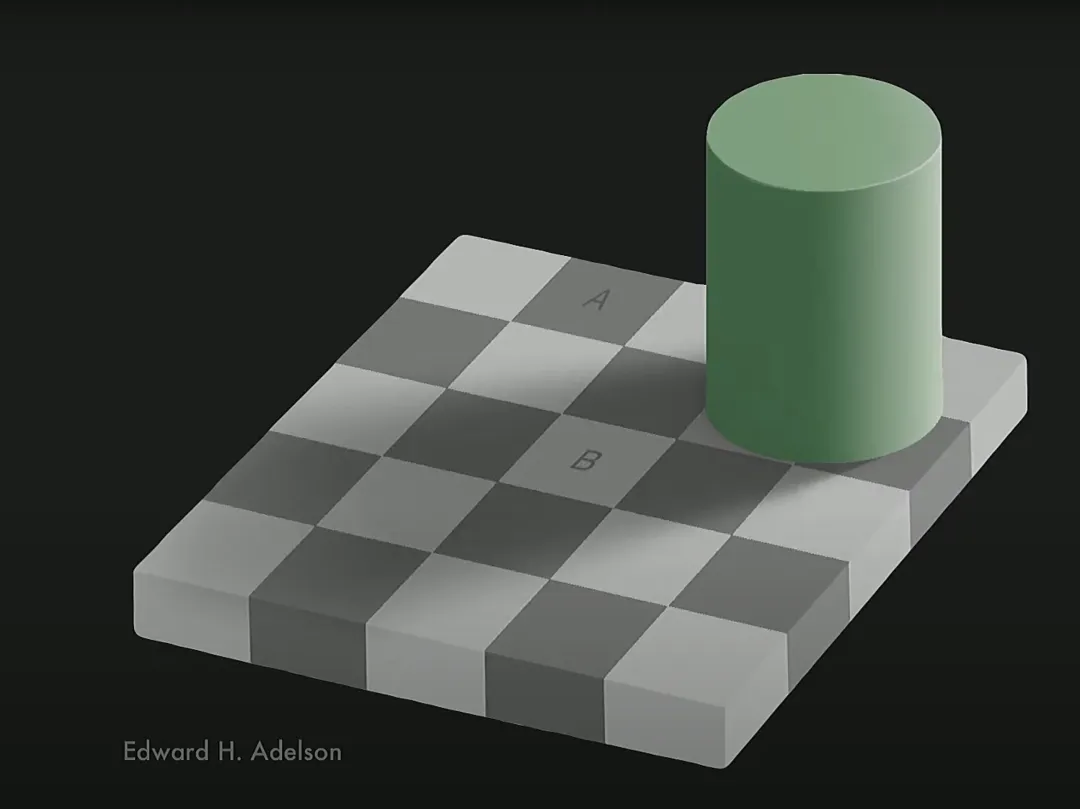

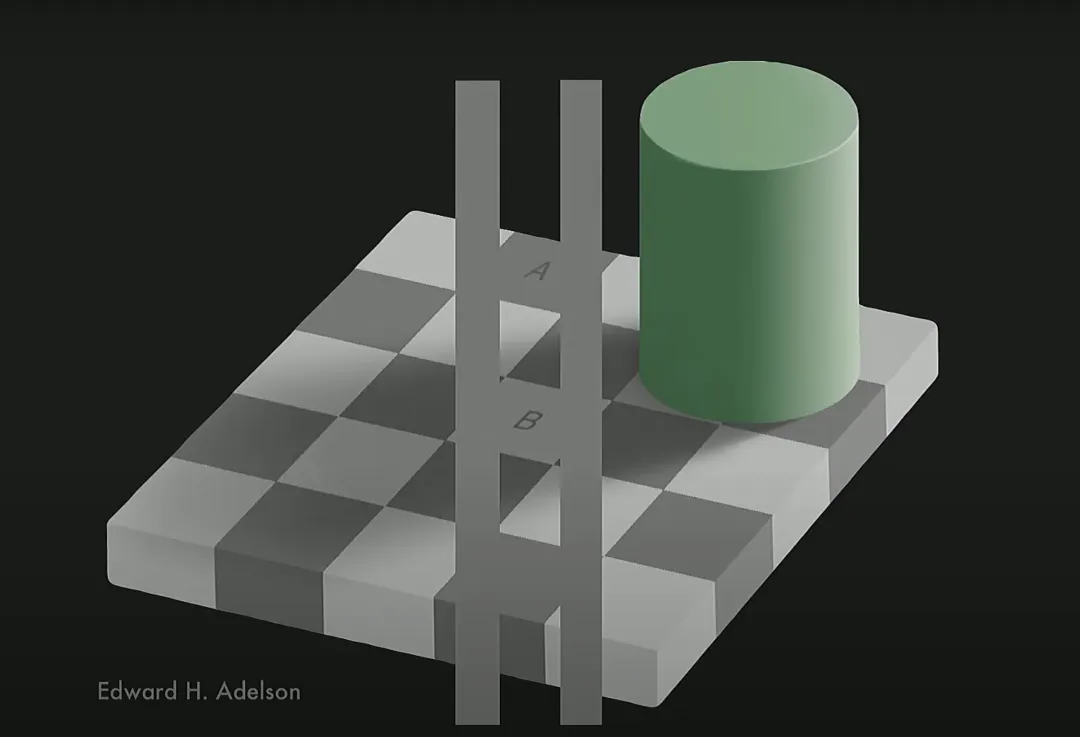

而事物的意义,更是大脑从组装的信息中提取出来的。例如,我们知道,我们所看到的不同颜色是因为它们对应着不同的可见光波长;但实际情况要复杂得多。大脑会自动考虑光照条件,因此当它接收到完全相同的波长、却假设它们们来自不同的光照条件时,我们会认为自己看到了不同的颜色。比如下图:

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

方块A和方块B颜色一样吗?乍看上去,完全不同;A是深灰色的,而B则是白色的棋盘格。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

实际上它们的颜色是一样的!因为大脑认识到右边的圆柱体有一个投影,所以“认为”两者的颜色不一样。类似的视错觉还有很多。另外,大脑也会利用听觉来填补空白;我们会推断声音的前因后果、可能的来源,而不仅仅是听到声音本身。所以,一段客观、沉浸式体验,是由大脑中许多通路所追踪、不同脑区所组织起来的;但我们的感觉却是身临其境、连贯的。

大脑为什么要从感官体验中提取意义?

下面这张模棱两可的图片:如果说它与胡萝卜、长且毛茸茸的耳朵、复活节有关,你觉得看到了什么?

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

实际上,这是一只鸭子。但看了之前的提示后,或许你脑海中会浮现一只兔子。你要么看到鸭子、要么看到兔子,你的大脑会在这两个意像中分配一个;现在,你可以有意识地在鸭子和兔子之间来回切换了;但是请注意,大脑为你做了决定,现在您需要推翻该决定才能看到另一个图像了。我们的很多主观体验都是在我们意识到之前发生的。

为什么大脑会自动为看到的事物标记意义、而不是将其抛给意识来决定?因为把无意义的事物看做有意义的、总比错过了重要的意义好,这可能来自于我们进化过程中的选择压力。大约 150 万年前,人类颅骨的容量呈指数级增长,同一时间也开始生活在更大的社会群体中。我们必须驾驭复杂的群体动态、将朋友与敌人区分开来、学会合作并共同建设社会,因此,了解他人的意图和感受成为一种强大驱动力——也许,那些更能胜任于此的人就被选中了。

这也是“人脸幻想性错觉”产生的原因:当看到一张脸时,识别脸上表达的情感对社会生物来说至关重要,因此具有进化上的优势;把别的事物认成“人脸”总比错过了这个关键信息要好。

▷ 图注:人脸幻想性错觉。看这张图中是不是有很多表情各异的脸?图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

脑中的意义能用神经解剖学解释吗?

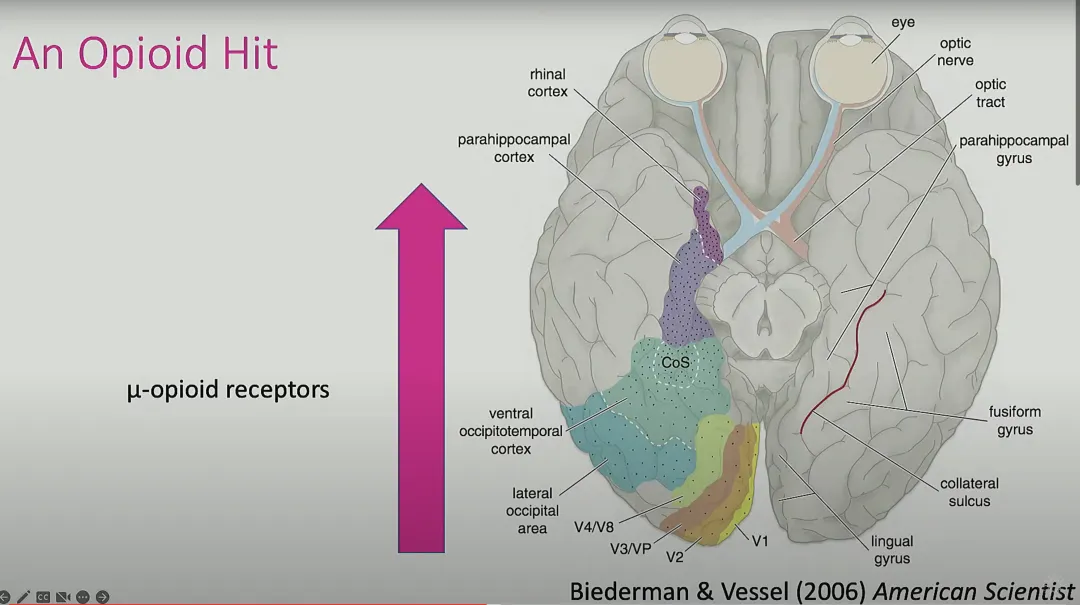

大脑中,在视觉通路的起始部分直至视皮质,阿片类受体的密度逐渐升高;这也就是为什么当我们体验到更深层次的意义,并将它们与我们过去的经验联系起来、投向未来时,我们总能感受到愉悦。

美丽的画面在我们眼前展示得越多,信号就越深入脑海中密集的阿片类受体通道。这就是参观博物馆、欣赏艺术展等带来的益处。一个好的展览会让我们得出自己的结论、而不仅仅是把结论一股脑儿倾倒给我们;因为大脑享受发现意义的过程,这给我们带来愉悦。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

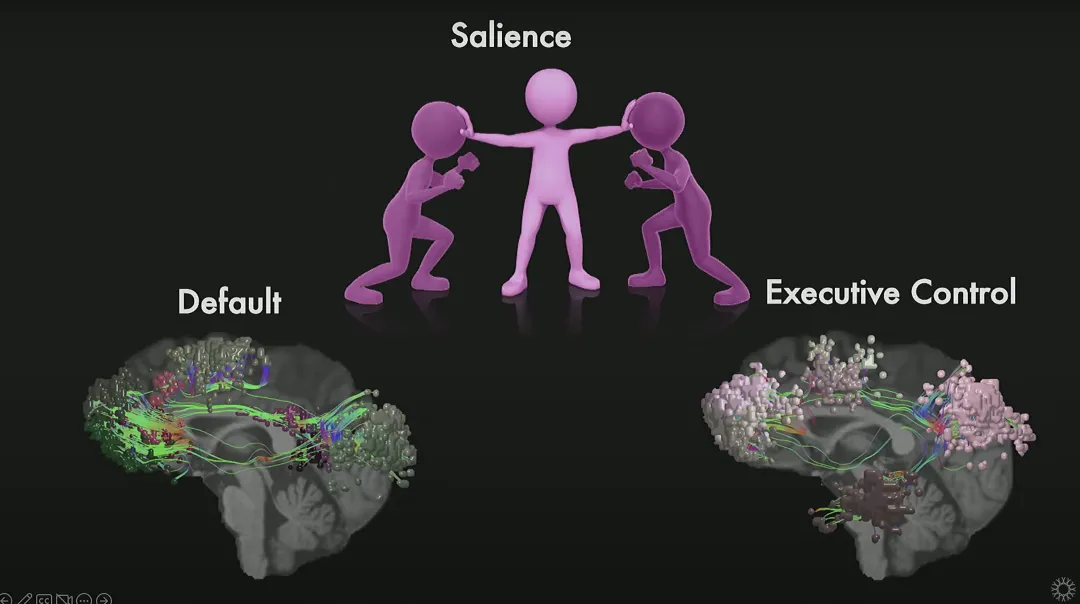

大脑中有两种负责思考的网络。一种是默认模式网络,这个网络包括小部分的前额叶背外侧和大部分的大脑半球后侧神经元。神经科学家们发现,当他们让受试对象“什么也不做”时,受试者的一些神经元却开始活动,这些便是位于默认模式网络中的神经元。大脑不会无所事事,我们会思考过去、未来、做白日梦。诚然,太多的反思、担心与忧虑,会让我们痛苦不堪;但我们也会发现新的模式、得到新的想法,一直苦苦追寻的问题答案会突然跳进脑中。另一种是执行控制网络,主要由前额皮质驱动,负责目标、设定、计划和激励;这些很好,会帮助我们有条不紊地逐步完成任务,但它也可能导致固化思维,导致我们难以产生新的想法。

默认模式网络和执行控制网络经常相互矛盾,二者必须有一个占上风,才能更好执行当前的目标。而脑中还有一套网络,叫做凸显网络:在默认模式网络和执行控制网络之间的拔河比赛中,凸显网络可以介入并将两者结合在一起,能够对两者进行“开关”,让我们更能根据目标进行处理。

▷ 图注:默认模式网络、执行控制网络和调和的凸显网络 图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

同情心:人类情感外在的映射

虽然每个人的内心世界有许多不同,但当认识到他人时,我们会倾向于认为每个人的思想都像我们的一样。那么,同情心是如何建立的?

当我们将人类情感投射到外界,就会同情他人、动物,甚至于没有生命的事物。动物的听觉系统能听到人类听不到的频率的声音,如今,技术进步使我们能够将这些声音转化为我们可以体验到的东西,这样我们就能更有意义地观察这些动物的行为。如今我们知道了,雌性大象每 4 年才进入一次发情期,她会发出我们以前听不到的声音吸引雄性;雄象、雌象产下后代之后待在一起,但雄象最终要独自离开。所以,当我们看到偷猎大象的图片时,我们内心会受到更多震撼、感受到更多哀伤,因为我们了解到大象是群居动物,它们会哀悼死者、生活在家庭中,就像我们一样。

▷图片来源:Chen Institute Brain and Mind Lecture

当我们关心时,便会采取行动。当凸显网络将经验或有意义的刺激标记上意义时,它便可以切换我们大脑的状态,以产生新想法或激励我们行动。

当艺术与科学相交织时,体验让我们选择感动,让我们有动力采取行动;让我们有机会切换和调整大脑网络,产生新想法,建立新联系;摆脱日常习惯和陈规陋习、敞开心扉去想象无限可能。

追问按

人类的大脑如同宇宙一般浩瀚,数以百亿计的神经元彼此交流,构成了庞大的感知和精神世界。外界的信息通过眼耳口鼻以及触摸进入到我们的脑海中,电信号和化学信号在脑海中重构出一个新的世界。尽管各个国家的文化不同,但是人们对于美的认知却有着类似的体验:人们感慨于大海的波澜壮阔,惊叹于雪山的巍峨挺拔,也陶醉于森林的安然静谧;然而,每个人的审美体验也不尽相同,即使是面对同一个落日,有的人感受到的是壮美,有的人感受到的却是凄凉。

艺术与美是否可以通过神经科学来解释?大脑又如何将感官知觉转化成有意义的体验,并激励我们按照自己的价值观行事?在40分钟的演讲中,Indre Viskontas 博士用一场视听觉盛宴给我们带来了启发性的思考,带领大家走入神奇的大脑感官世界。针对神经美学的话题,我们即将推出Indre Viskontas 博士的追问访谈,敬请期待。

讲者介绍

10

2023-02

方兴未艾的人工智能技术,与日益得到重视的精神健康有哪些颇具潜力的交叉碰撞?我们能不能通过大数据和人工智能新技术,找到诊疗精神疾病的客观标准,加速攻克这一人类最后的疾病堡垒?

12月7日,由天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)人工智能和精神健康前沿实验室(上海精中)和国家精神疾病医学中心脑健康研究院主办,中国医疗保健国际交流促进会精神健康医学分会、白求恩精神研究会心理健康分会(筹)承办的人工智能与精神健康论坛在线召开。会议从“人工智能与精神健康研究前沿”、“人工智能助力心理健康评估与干预新进展”、“人工智能推进精神疾病诊疗新突破”等视角,邀请20多位中国、美国、德国的知名专家学者开展跨界探讨,超过34万人次观看了会议直播。

上海市精神卫生中心院长赵敏教授透露,上海市精神卫生中心正在与天桥脑科学研究院联合推进人工智能在精神健康前沿领域的研究和应用转化,重点关注精神疾病的评估方法及干预多模态的数据库建立,作为国家精神疾病医学中心将为人工智能在精神疾病的诊疗新技术方面提供支撑。

▷ 图注:赵敏院长作开场致辞图片来源:会议材料

国家精神疾病医学中心脑健康研究院院长徐一峰教授介绍,此次论坛聚焦人工智能和精神卫生心理健康的前沿技术发展,并探索其如何同社会、法律以及人文等领域共同结合同步发展,让人工智能技术更好地促进人类健康。

▷ 图注:徐一峰院长作开场致辞图片来源:会议材料

天桥脑科学研究院应用神经技术前沿实验室主任Gerwin Schalk教授说,前沿实验室是TCCI自主开展科研的重要载体,与世界知名科研机构合作,从项目研发、项目资助、项目孵化、项目投资及陈式前沿科学奖5种途径全面推进交叉、前沿科学的发展,目前已经建成两个实验室。

▷ 图注:Gerwin Schalk教授介绍天桥脑科学研究院前沿实验室图片来源:会议材料

国家精神疾病医学中心上海市精神卫生中心李春波教授、申远教授、仇剑崟主任、袁逖飞教授主持了会议。

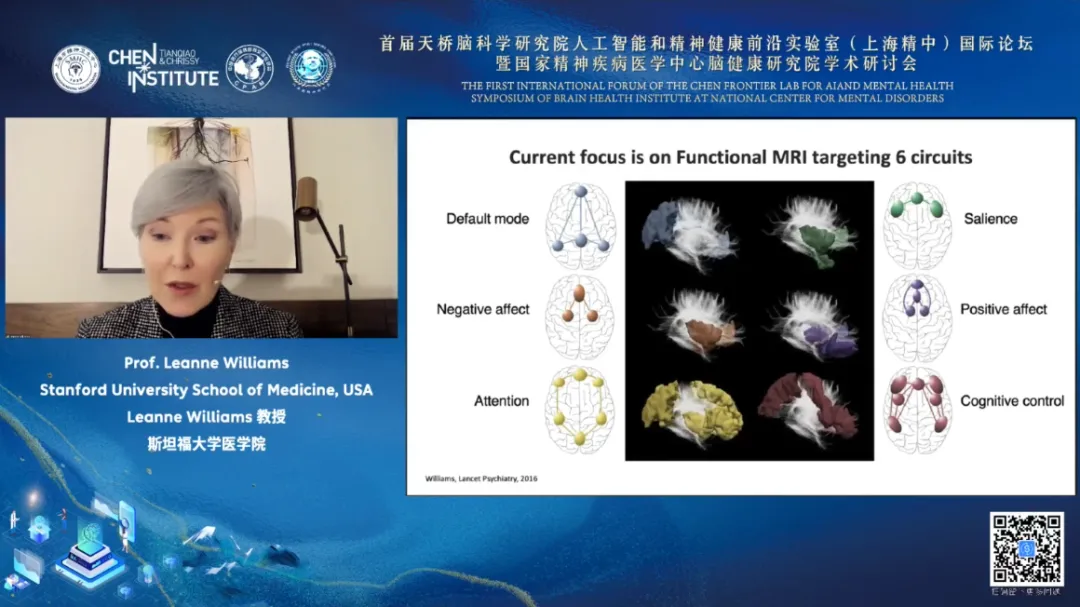

多模态融合下,“降噪”找到个性化诊疗方法

美国斯坦福大学医学院Leanne Williams教授介绍了其研究团队在抑郁症生物学分型及分类治疗中的研究进展。研究团队通过功能性磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)技术划分人群大脑成像数据,将其分为6个不同的神经环路,以此为基础对患者进行区分,并为个体患者定制了个性化治疗方案。结果显示,施加针对性治疗可以改善患者的脑部情况,包括加强前额叶的连接、改善认知功能等。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林教授分享了人工智能,包括前沿的脑机接口技术等在脑部疾病治疗的进展。陆林院士表示,脑机接口技术有望为精神疾病治疗带来新的突破口。

上海市精神卫生中心彭代辉教授带来了人工智能技术在临床抑郁症诊断和治疗的进展。彭代辉教授表示通过采集患者的音频、视频、脑电、眼动以及生理学数据可以建立抑郁障碍多模态信息库,进而通过深度学习进行特征提取,建立多模态融合预测和诊断模型。这些数字科技可以辅助临床对抑郁障碍进行诊断。

人工智能助力心理健康评估和干预新进展

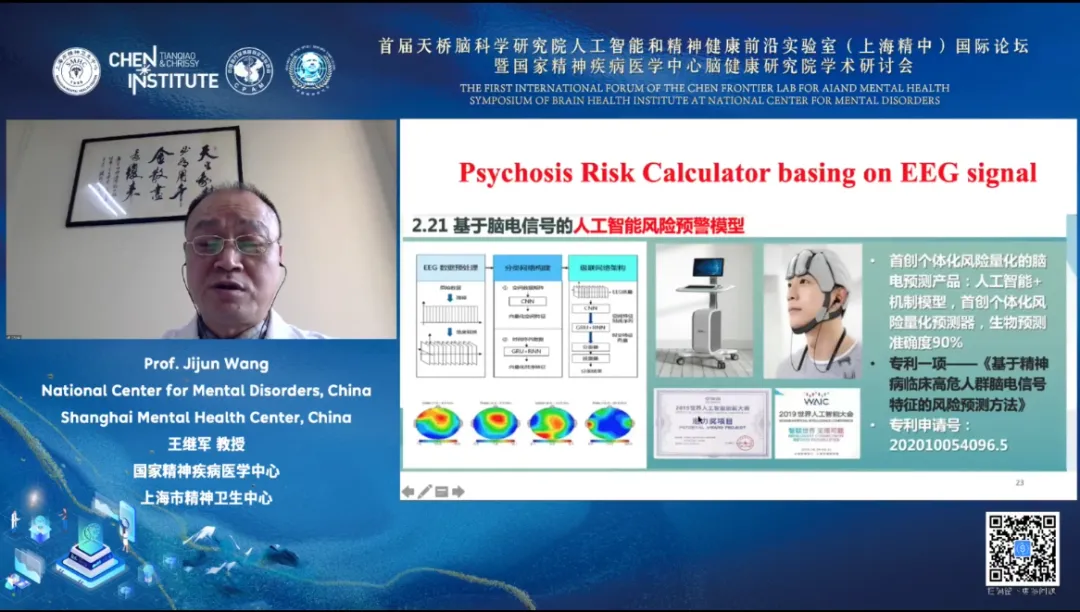

上海市精神卫生中心王继军教授分享了在临床高危精神病综合征群体中的研究,基于脑电信号的人工智能风险预警模型对精神疾病的生物预测准确度可以达到90%。人工智能模型可以帮助寻找精神疾病发展中的多种生物标志物,便携式脑电测量设备也有助于医生对精神疾病的发展进行动态评估。

美国亚利桑那州立大学Yi-Yuan Tang教授开门见山地提出,简短的正念训练能否改善大脑?正念能否改变大脑结构,从而改变人类行为变化?大脑和生理的可塑性是否是由身体和心灵共同塑造?经过多次验证,Tang教授发现正念等身心训练是通过调节和优化中枢和自主神经系统进而诱导人们产生积极的行为改变,从而促进人类健康的结果。他指出,不论是年轻人还是老年人,正念等身心训练均可以恢复大脑的可塑性和回复能力,这些研究最终证实大脑和身心的动态互动是支撑整个人身心健康的关键。在看待和处理脑部疾病时,需要以整体观念对待制定治疗策略,而并非单独处理部分症状;应该将人类当做一个自发组织的稳态系统,让整个系统始终维持在平衡状态,才能有效维持健康。

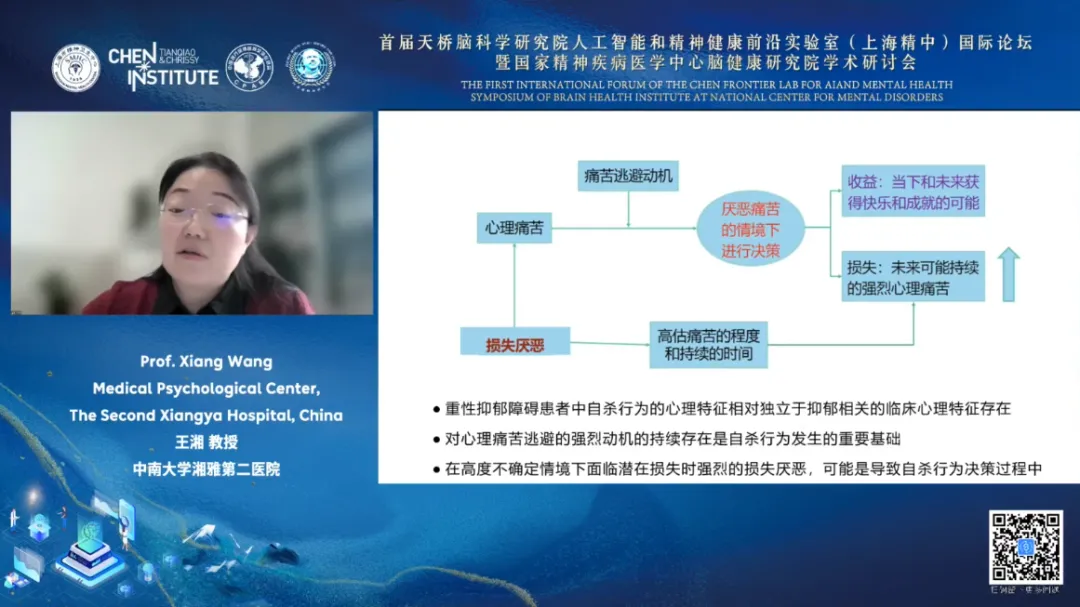

中南大学湘雅第二医院王湘教授介绍了通过认知计算建模帮助解析抑郁症自杀行为的研究进展。她对目前提出的两种抑郁症自杀预测模型进行了验证,发现对心理痛苦逃避的强烈动机的持续存在是抑郁症自杀行为发生的重要基础。因此,在进行自杀干预时需要针对患者的损失厌恶倾向,调整患者心理出现的过度负性事件估值,降低自杀倾向。

充满前景的人工智能应用场景

复旦大学类脑智能科学与技术研究院院长冯建峰教授介绍,团队开发的全新痴呆风险预测模型,可提前十年预测痴呆发病,准确率达85%。从数据出发,通过AI算法可以对疾病的产生理论进行研究,甚至形成治疗方法,关键点和难点是,数据和算法能不能对精神疾病亚型进行分类预测。

中国科学院心理研究所朱廷劭教授分享了利用各种设备,在自然状态下获取用户的多种行为数据,比如步态、微表情、语音等信息,通过机器学习自动识别抑郁症患者的心理状态。该研究可为抑郁症的辅助诊断以及治疗过程中的状态监测提供帮助。

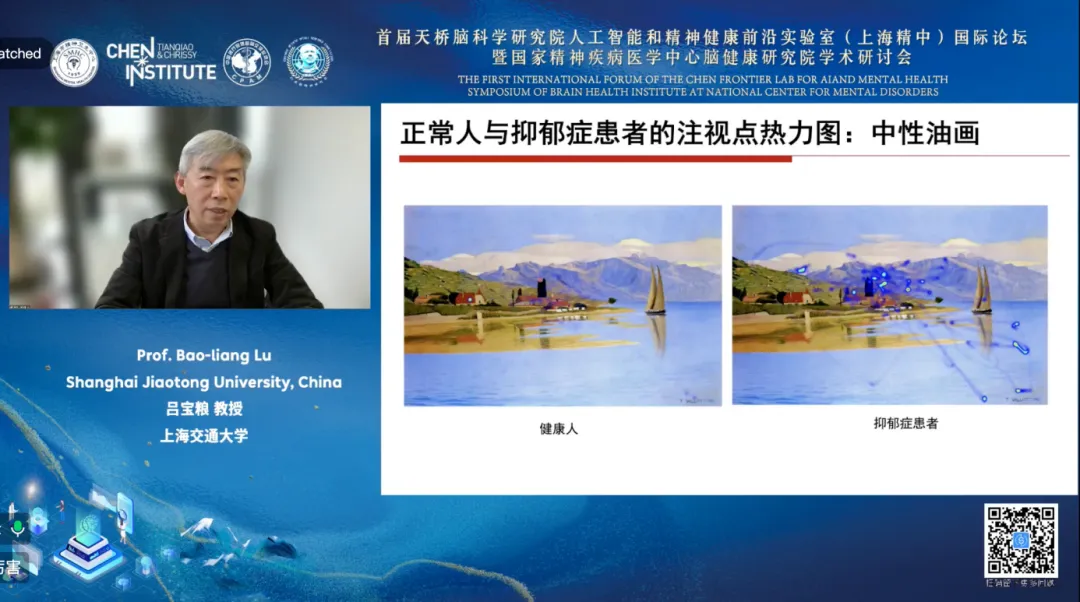

上海交通大学吕宝粮教授系统介绍了基于多模态情感脑机接口的抑郁症客观评估。目前,多种可获取人体生理信号的穿戴设备的研发、强大的数据计算能力、深度学习的迅猛发展,为开发抑郁症客观评估技术奠定了基础。团队最近开发了一种新的情绪诱发素材——油画,在被试观看油画的过程中收集眼动信号,识别情绪。相对脑电信号,眼动信号比较容易处理,是适于作为临床指标的生理信号。吕宝粮教授表示,他们的目标是实现精神疾病的客观指标金标准。

清华大学黄民烈教授分享了人工智能在心理咨询中的应用。一个基于深度学习的共情聊天机器人Emohaa,通过建立AI数字疗法体系,为抑郁或焦虑者提供个性化、全天候、高质量心理健康服务;一个心理健康问答数据集——PsyQA,可提供丰富的心理援助策略标注,以及一个人格化AI创建引擎——AI乌托邦,用户定制个性化AI 角色,与之交流进行心理咨询。

德国于利希研究中心神经科学与医学、大脑与行为研究所Simon Eickhoff教授阐述了机器学习在神经影像学中的应用。传统的分析方法是对样本数据进行比对和相关性研究,而现实中常遇到的是样本外数据,如临床中的新病例。机器学习的主要优点是,可以用现有的数据来训练模型,使其学习特征到目标的映射,进而正确预测目标。Eickhoff教授展示了多个AI在神经影像中应用的案例,他同时强调,现在用于训练模型的数据存在偏好,缺少少数民族群体数据,挑战与机遇并存。

5天内治好抑郁症患者,不再是梦

“我们有可能在5天内治好一名抑郁症患者。”在圆桌讨论环节,TCCI转化中心研究员、上海市精神卫生中心袁逖飞教授分享了2例通过“密集与精准刺激“及“智能与闭环入脑”成功治愈抑郁症的案例。他与同济大学医学院赵旭东教授、复旦大学应用伦理学研究中心王国豫教授、上海科技大学胡霁教授、上海市精神卫生中心刘登堂教授和易正辉教授,展望了脑与精神疾病研究的未来,认为精神健康疾病诊疗有两个新的发展趋势:精神疗法与物理调控的融合,即联用药物、心理及数字干预,来获得更好的治疗效果;靶向“脑—身—脑”的调控模式,即大脑、神经系统与身体器官的联结在精神医学治疗中的作用。

本次会议的主办方TCCI一直致力于通过支持全世界的高水平学术会议,推动脑科学领域的跨国界、跨学科交流。仅2022年,就在亚洲、北美、欧洲主办、资助了200多场学术会议,包括主办“面向大众的神经技术”国际论坛、“对话大脑”院士论坛系列、世界人工智能大会脑机接口主题论坛,与Science杂志合作主办“神经调节与脑机接口”主题论坛,资助欧洲神经科学学会联盟年度论坛、中国神经科学学会全国学术大会、国际认知计算神经科学大会、全球华人青年科学家认知论坛等。

👇🏻扫码观看回放👇🏻

09

2022-12

会议报道 | 世界人工智能大会首开脑机接口主题论坛

从分子机制到类脑器官,脑科学技术如何助力攻克脑疾病?

Brain Talk | 追问神经再生和修复,院士论坛第二期开讲

追问新知特别活动 | 胖与瘦的难过:如何看待进食问题

世界精神卫生日 | 青少年抑郁等问题日益严峻,新兴的数字疗法能做点什么?

天桥脑科学研究院《科学》杂志研讨会:脑科学领域还能实现哪些技术突破?