北京时间2022年3月28日,香港大学心理系、天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)青年科学家耿海洋博士与多位学者受编委邀请,在Nature旗下心理学和行为科学顶级期刊Nature Human Behavior 发表题为“Promoting computational psychiatry in China”的评论文章。该评论文章系统总结了当前中国面临的精神健康问题,并详细阐述了计算精神病学这一新兴交叉学科在解决精神健康问题中的重要作用,以及计算精神病学在中国发展的机遇、挑战和行动。

调查显示,我国成年人精神障碍的终身患病率为16.6%,儿童精神障碍的终身患病率为17.5%。以上海精神卫生中心为例,从2019年开始其年接诊量已经突破百万。相对庞大的病患群体,我国精神障碍医疗资源缺乏,每1万名患者仅对应于一名精神科医生。特别是新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,我国的心理健康问题日益凸显,给经济社会带来巨大挑战和负担。

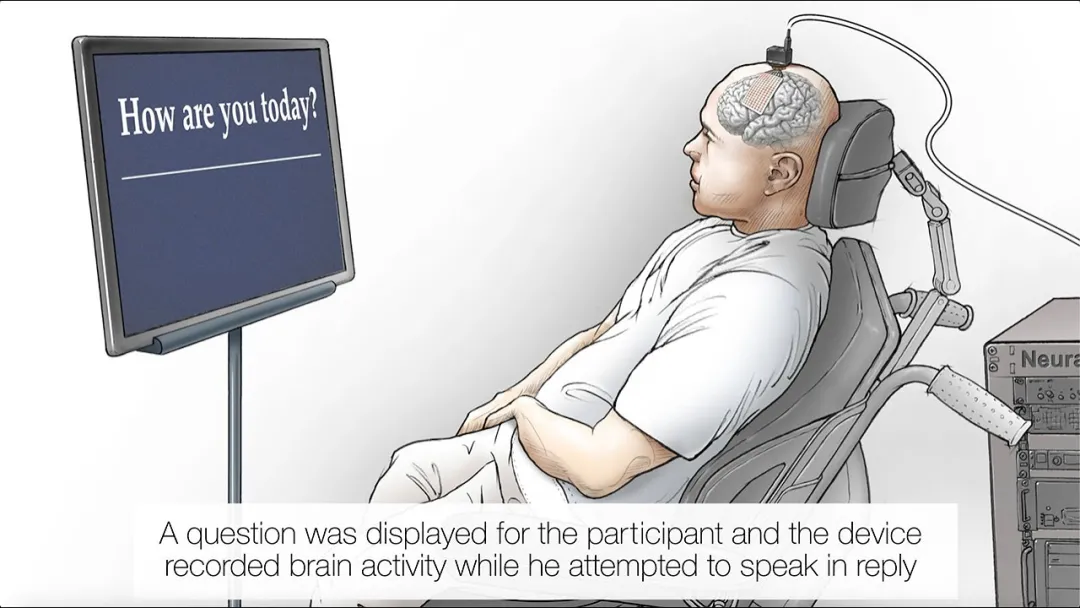

计算精神病学横跨计算神经科学、精神病学和心理学等多个学科。计算精神病学目前包含两个主要的研究取向。第一,数据驱动的计算精神病学通过使用数学模型或模式识别算法揭示精神障碍背后的神经生物学机制,启发疾病的分型诊断,风险预警,预后预测,协助临床诊疗和防治策略的制定。第二,理论驱动的计算精神病学充分利用当前基础神经科学的成果和理论,采用计算建模的方法,解析各类精神障碍人群认知加工缺陷的计算神经机制,为认知行为治疗和大脑干预疗法提供新的视角。

本文指出,在中国开展计算精神病学的研究,相对于其他国家具有多方面优势。首先,中国具有相对完善的自上而下的医疗体系。从大城市的三甲医院到局部的社区医院,精神科医生的数量虽然较少,但是普遍经过良好的医学训练,临床经验丰富。完备的医疗体系在组建大队列收集大数据方面具有先天的优势。例如,上海精神中心目前已经积累了超过万例的单中心精神疾病脑影像数据。其次,中国的人工智能技术在结合了国内的大样本患者数据后,将会极大地推动计算精神病学的发展,并且会对全球的心理健康领域产生深远影响。在精神病学领域,通过人工智能来进行辅助诊断和干预治疗具有巨大前景。值得注意的是,有关心理健康的研究,绝大多数是基于西方发达国家患者的数据而建立的。将计算精神病学的研究扩展到中国患者,不仅可以丰富我们对于不同文化环境下精神疾病差异的理解,中国也可以作为一个范本,启发其他发展中国家应对精神健康问题。

欧美国家已经充分认识到了计算精神病学的价值,美国西奈山医学院和德国马普所等研究机构已经建立了专门的计算精神病学研究中心。相比而言,我国相关研究起步较晚,本文指出中国国家心理健康和精神卫生防治中心的建立将会极大地促进了相关领域的发展。但是具体到计算精神病学,当前中国依然有亟待解决的几个关键挑战。首先,计算精神病学是一个理医工等多学科高度交叉的学科,但是当前临床医生的教育系统和理工科的教育系统彼此分离,不利于计算精神病学这样交叉学科人才的培养。为此,华人研究者做了一些初步的尝试,例如,组建了华人计算精神病学联盟(Chinese Computational Psychiatry Network, CCPN)(https://www.ccpn.site/),为青年学生学者提供教育和交流的平台。其次,我国的相关领域研究人员需加强和国际同行的交流,在国际学术舞台上扮演更重要和积极的角色。最后,具备条件的院校或者医院可以组建多学科交叉的研究中心,集合不同知识背景的研究人员。

原文: Geng, H., Chen, J., Chuan-Peng, H., Jin, J., Chan, R C.K., Y. L., Hu, X., Zhang, R.Y., Zhang, L.. Promoting computational psychiatry in China. Nat Hum Behav (2022). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01328-4

香港大学心理系、天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)青年科学家耿海洋博士为本文第一作者。上海交通大学心理与行为科学研究院和上海精神卫生中心的双聘副研究员张洳源博士和浙江大学心理与行为科学系特聘研究员陈骥博士为本文的共同通讯作者。南京师范大学胡传鹏教授,香港大学金婧雯助理教授,中国科学院心理研究所陈楚侨研究员、北京儿童医院李瑛博士、香港大学胡晓晴助理教授和维也纳大学张磊博士为本文的共同作者。

本文得到国家自然科学基金,科技部国家重点研发计划,香港研究局科研基金,广东省科学技术基金,上海自然科学基金,上海浦江人才计划,上海市科技计划项目资助和中央高校基本科研业务费专项,江苏省研究和发展基金等项目的支持。

合作转载,请联系:耿海洋(miller.geng@gmail.com)