音乐是如何“直击”人类大脑,调控我们的情绪?能否通过音乐提升人们的认知水平、睡眠质量,缓解疼痛,治疗精神和神经退行性疾病,

甚至延缓大脑衰老?人工智能是否可以深度学习人类的创意,从而创作出伟大的音乐作品?

11月29日,天桥脑科学研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCI)与上海音乐学院共同主办“神经技术连接音乐与大脑 (Neurotechnologies that Connect Music with the Brain)”国际论坛。10多位中、美、德、英、爱尔兰的知名科学家、音乐家,围绕音乐与大脑的基础研究、音乐神经调控技术、音乐疗法等,与超30万人次在线观众进行了分享交流,并解答了TCCI追问观察员提出的苏格拉底社区精选问题。

TCCI一直致力于通过支持全世界的高水平学术会议,推动脑科学领域的跨国界、跨学科交流。仅2022年,就在亚洲、北美、欧洲主办、资助了200多场学术会议,包括主办“面向大众的神经技术”国际论坛、“对话大脑”院士论坛系列、世界人工智能大会脑机接口主题论坛,与Science杂志合作主办“神经调节与脑机接口”主题论坛,资助欧洲神经科学学会联盟年度论坛、国际认知计算神经科学大会、全球华人青年科学家认知论坛等。

天桥脑科学研究院创始人陈天桥说:“音乐与大脑,一直是TCCI 和我本人非常关心的前沿和交叉课题。TCCI会持续举办这一主题的系列学术会议,吸引全球的科学家、艺术家,通过追问的形式开展交流和讨论,推动研究的深入。”

复旦大学附属华山医院院长、TCCI转化中心主任毛颖教授在开场致辞中指出,音乐与神经科学的融合,今年首次列入国家重点科研项目,日益得到重视。天桥脑科学研究院和华山医院正在开展音乐提升睡眠质量、缓解不良情绪等的合作研究,已取得初步成果。

▷ 图注:毛颖教授作开场致辞

上海音乐学院党委副书记曹荣瑞教授引用福楼拜的名言“艺术与科学总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇”,期望通过这一颇具创新的学术交流,让音乐和科技更好地结合,造福人类。

▷ 图注:曹荣瑞教授作开场致辞

会议主持人、TCCI应用神经技术前沿实验室主任Gerwin Schalk教授将这一领域的科研工作比喻为“太阳底下的新鲜事”。他说,距今6万年以前,古人就开始协同演奏音乐。音乐对情绪的调节作用是众所周知的事实,所以说“太阳底下无新鲜事”。但是,最近多项研究证实,音乐可以通过调节神经活动机制,从而在中风、帕金森、焦虑症等重大疾病治疗中发挥超乎想象的重要作用,这就是新鲜事。在他分享的一段视频里,一位行走非常困难的老年帕金森病人,在接受音乐治疗后,不仅可以自行行走,甚至还能跟随音乐的节拍翩翩起舞。

▷ 图注:Gerwin教授作《音乐与大脑:太阳底下的新鲜事》学术演讲

会议间隙,上海音乐学院乐团为观众进行了西洋乐器和中国民族室内乐演奏。

▷ 图注:上海音乐学院民族室内乐团在会中演奏

乐声传来:是大脑何处在回响

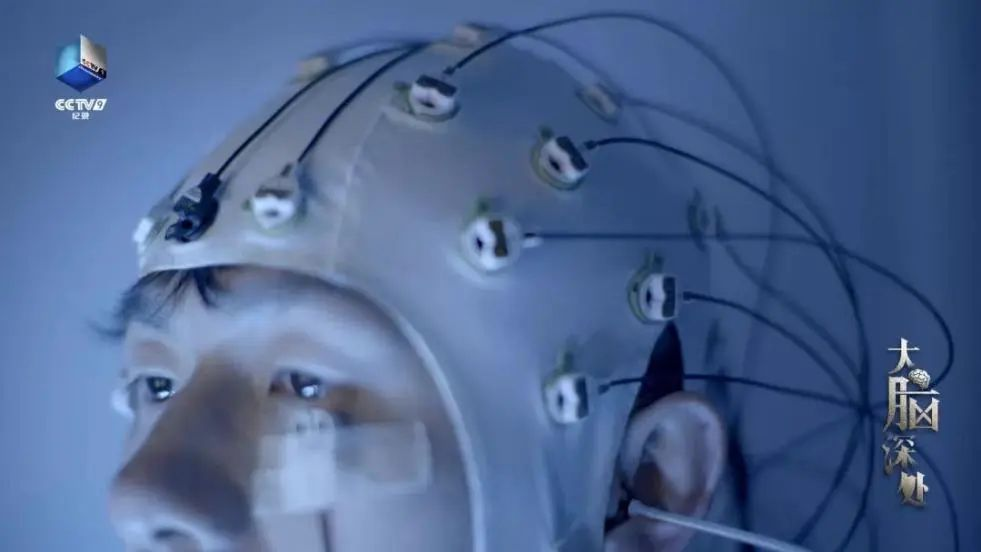

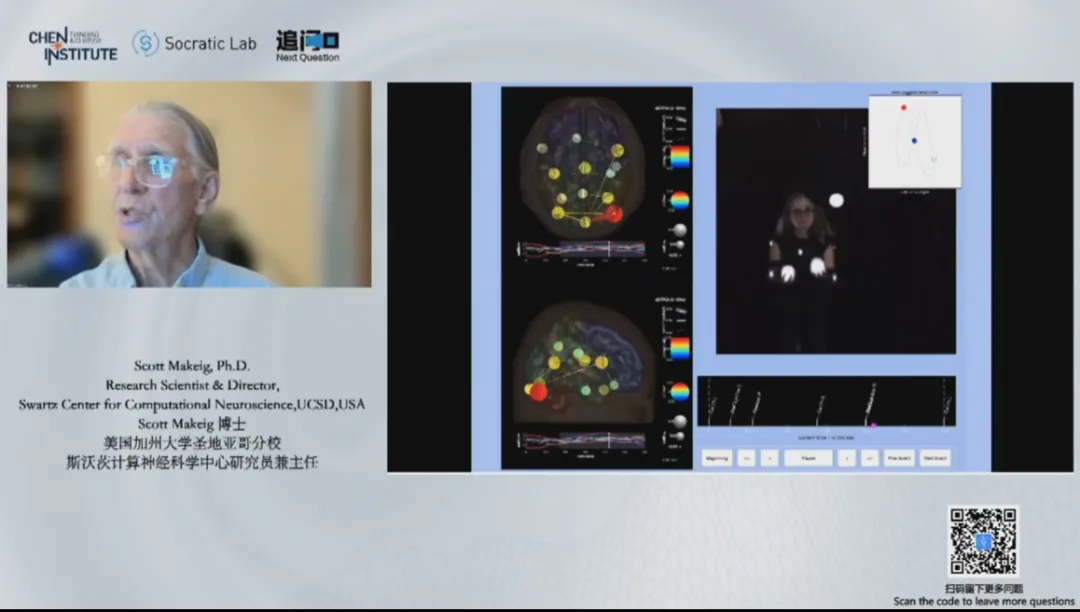

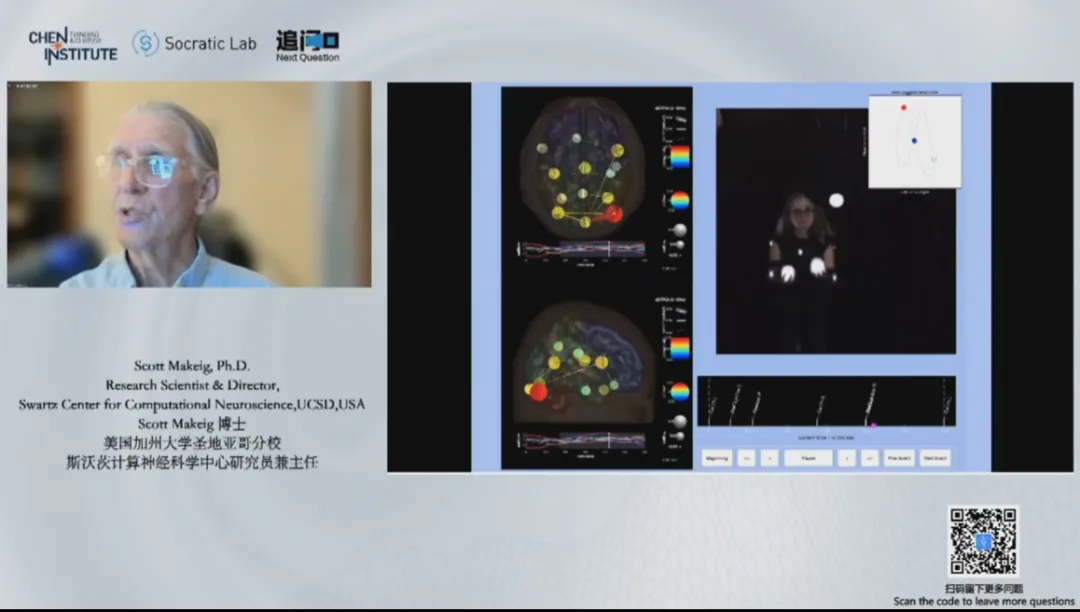

美国加州大学圣地亚哥分校斯沃茨计算神经科学中心主任、研究员Scott Makeig博士表示,在不同的音乐环境下,人们可以被激发出不同的情绪,音调、和声和旋律起到了重要的作用。人类的交感神经能从感觉系统比如听觉和视觉中读取对于不同事物的感受,这也是人类对于音乐、绘画等艺术具有敏感性的原因。我们可以选择脑电图对于人们情绪进行记录和反馈,来研究音乐对于人类大脑的影响。

▷图注:Scott Makeig博士作《将音调、和声和旋律映射到人类感觉》学术讲演

爱尔兰科克大学音乐系讲师Alex Khalil博士分享了对于音乐特征中另一基本元素节拍的研究,节拍实际上是我们感知中存在的东西,不同文化背景的人们对于音乐节拍的认知具有差异性。

▷图注:Alex Khalil博士作《寻找节拍:对音乐神经调控和节奏感知多变性的思考》演讲

著名作曲家、指挥家,上海音乐学院音乐工程系特聘教授,联合国教科文组织全球文化大使,纽约巴德音乐学院院长谭盾,别开生面地将音乐和元宇宙联系在一起。他表示,现实世界中的声音传播是有介质的,但是在元宇宙中,声音传播可能通过意念的状态实现,可以融入各种科技元素营造出奇幻之感,突破现实世界中人的界限。谭盾认为,元宇宙其实是人们对心中理想世界的投射,既是精神世界也是抽象世界,因此可以满足人的心理需求。他指出,传统音乐是链接过去、现在及未来的“根”音乐,通过对传统音乐的解析,让想象插上音乐的翅膀,就有可能通过音感带人走进未来世界,元宇宙的音乐将以前所未有的方式震撼人的心灵。

▷图注:谭盾教授作《元宇宙音感创造与生理感应》讲演

▷ 图注:敦煌壁画尽管只是画面,但是却可“不鼓自鸣”,通过画面表现出音乐的音色和音量(图片来源:谭盾教授团队提供)

香港中文大学心理学系助理教授滕相斌博士指出,音乐是一台时间机器,通过预测音乐短语的边界,会为研究大脑提供新的视角。人们在聆听音乐时,大脑会跟随已有的音乐旋律做出心理预期与预判,这就是带领大脑进入未来。

▷图注:滕相斌博士作《音乐是一台时间机器:预测音乐短语的边界为大脑研究揭开未来篇章》讲演

美国旧金山音乐学院和旧金山大学教员Indre Viskontas博士,形象地将音乐比作“瑞士军刀”,认为音乐能作为一种多用途的工具,根据人类的不同场景、感受与诉求表现出不同的作用。

▷图注:Indre Viskontas博士作《我所听到的音乐:人类迷恋的主观本质》讲演

以乐为药:优雅歌声如何治疗颅脑顽疾?

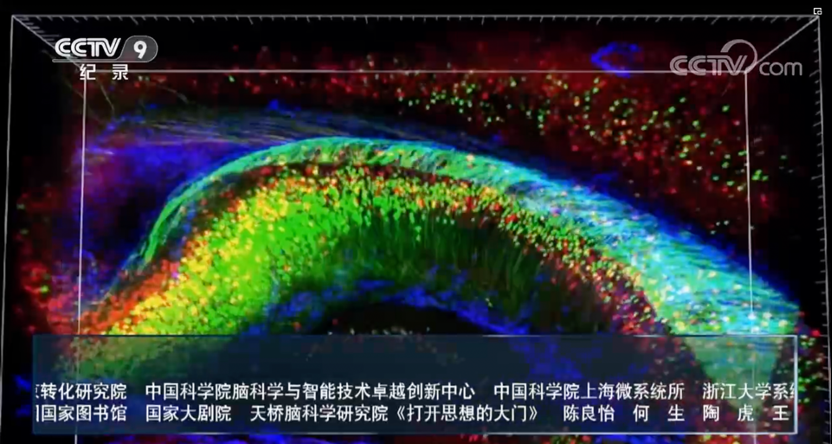

美国加州大学伯克利分校心理学、神经科学、神经病学教授Robert Knight博士表示,音乐疗法治疗神经类疾病已经成为新兴趋势。他通过病例分享,展示了失语症患者是如何通过歌唱的方法准确地说出原本无法表达的词汇。这一现象表明,大脑对音乐有着和语言不同的解码方式,他发现大脑对音乐的反应和解析主要集中在右半脑。

▷图注:Robert T. Knight博士作《脑内歌声:以乐为药》演讲

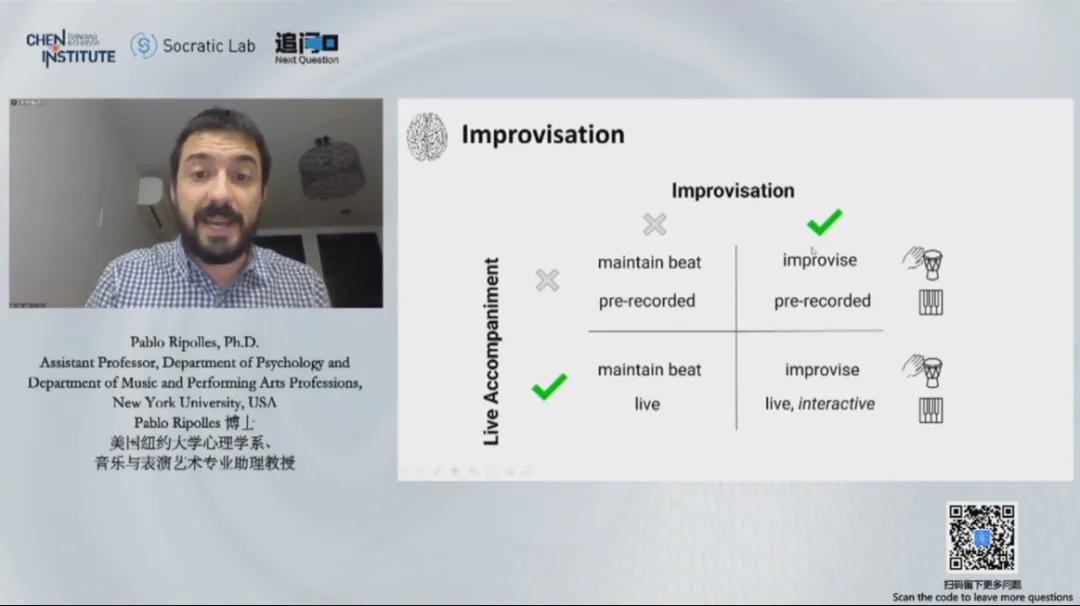

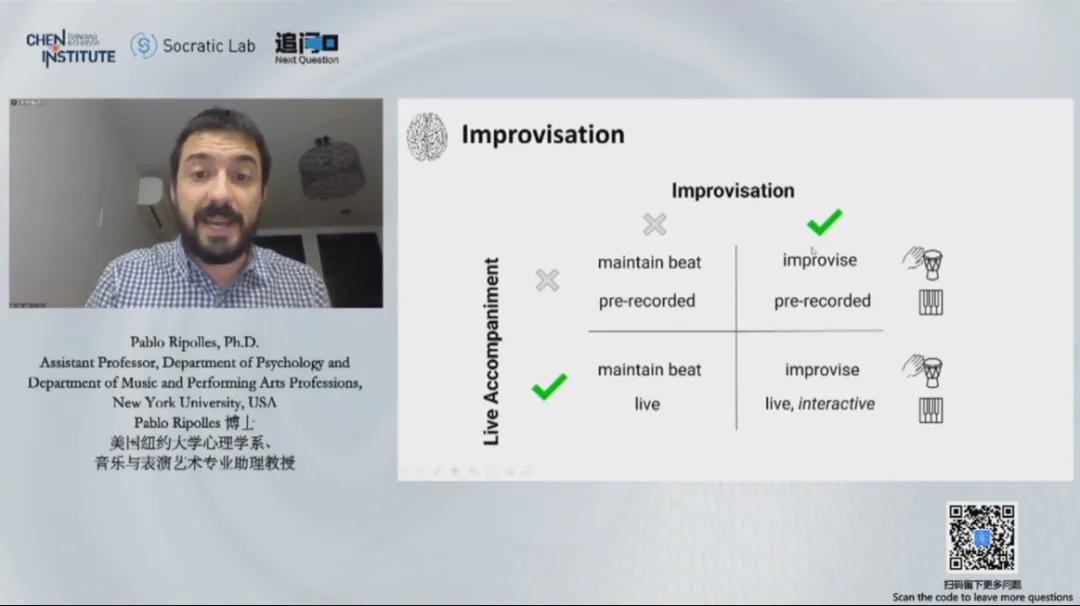

美国纽约大学心理学系、音乐与表演艺术系助理教授Pablo Ripolles博士介绍,通过对20名脑卒中患者进行音乐疗法试验,发现仅接受20次30分钟的音乐疗法就可以显著改善患者的运动功能,还可以提升积极情绪,缓解焦虑抑郁。

▷图注:Pablo Ripolles博士作《音乐诱导中风后恢复的大脑机制》演讲

上海音乐学院音乐工程系主任、作曲家于阳教授介绍,自2020年起,上音就已经和上海多家知名医院合作推动音乐治疗。新冠疫情期间,他们提供了冥想康复音乐理疗方案,通过古琴定制化音乐帮助放松心情,结果显示可以有效地缓解医护人员的焦虑。另一个合作研究项目结果显示,音乐能帮助肿瘤患者康复,改善恐惧和焦虑,提高生活质量。在健康大众领域,“声睡计划”将音乐助眠带入了大众视野,通过多种空灵乐器的合奏帮助聆听者安眠入睡。

▷图注:于阳教授作《音乐工程与生命工程的交叉点——上音音乐工程系的音乐疗愈实践》演讲

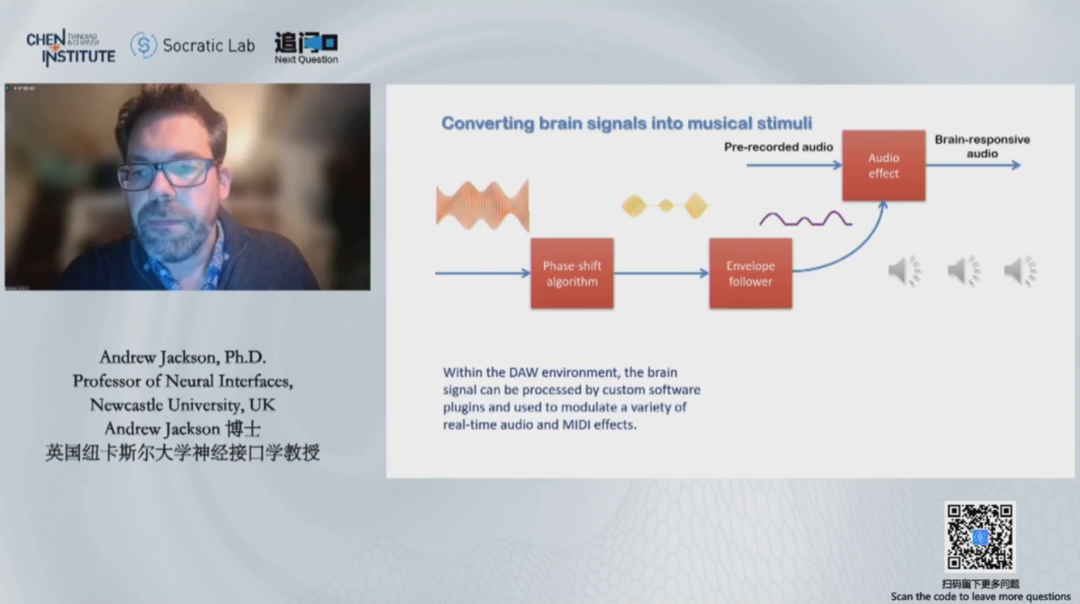

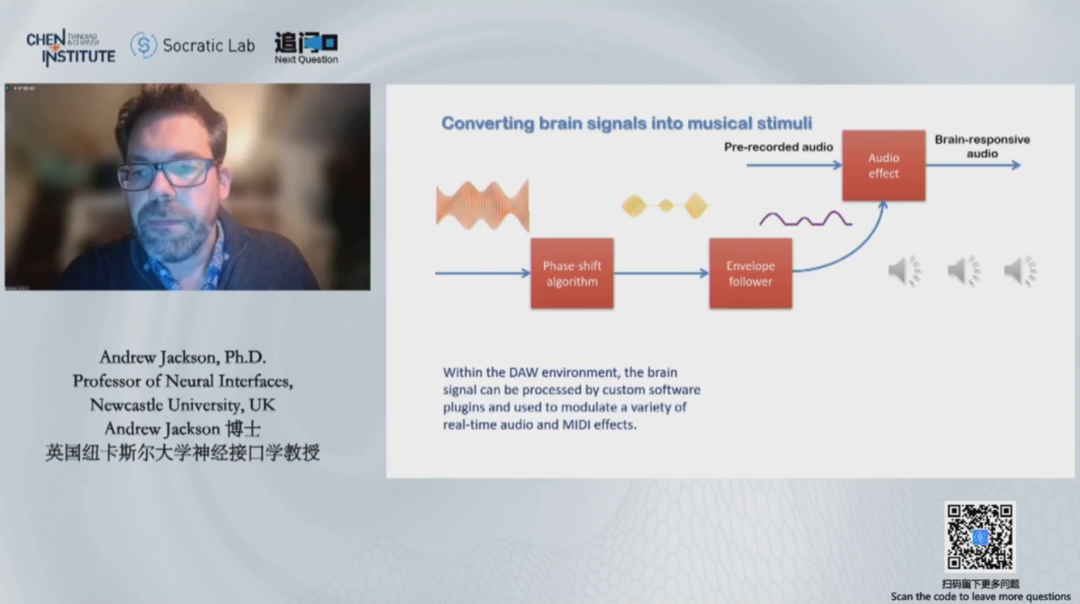

英国纽卡斯尔大学神经接口学教授Andrew Jackson博士通过研究音乐频率和大脑振荡之间的天然联系机理,为音乐疗法提供理论依据。他开发了一种能灵活响应大脑的音乐合成系统,根据正在进行的脑电波振荡,实时调节听觉刺激的特征,从而确认不同强度音乐对大脑的刺激。

▷图注:Andrew Jackson博士作《操纵神经振荡的脑反应性音乐合成》演讲

针对现代社会人们普遍存在的焦虑问题,上海市精神卫生中心副研究员丁悦博士表示,大脑会随着音乐变化出现动态波动,音乐节奏可以调节神经振荡改善焦虑症状。

▷图注:丁悦博士作《焦虑的音乐精准干预:个性化的频率而不是个性化偏好?》演讲

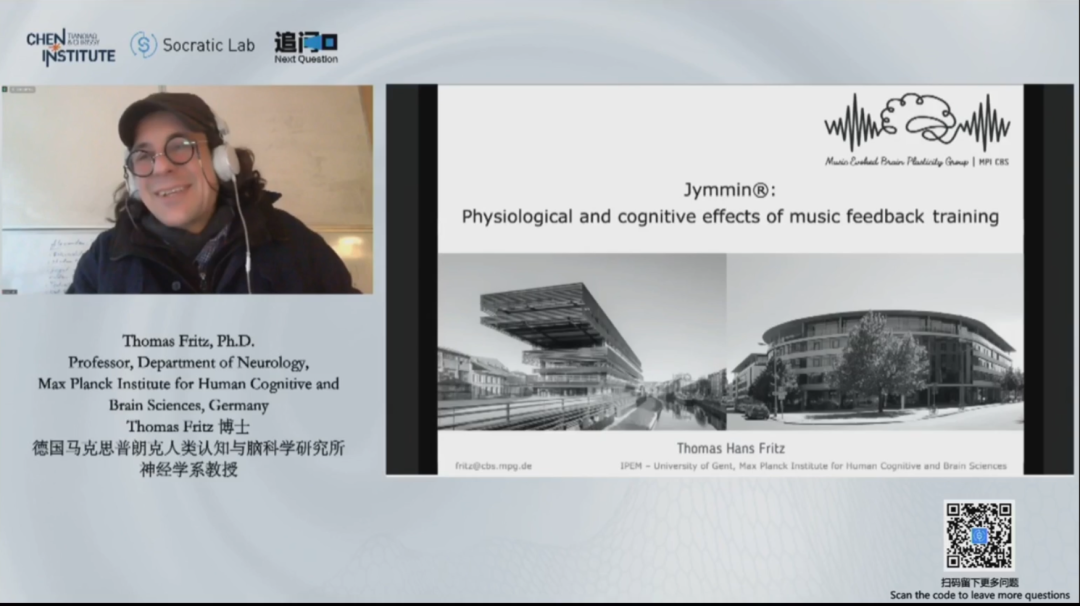

德国马普人类认知和脑科学研究所神经学系教授Thomas Fritz博士认为,音乐对健康人群同样有很积极的作用,可以调节激素水平,使人肌肉更加放松,更有积极性和创造力,感觉工作更轻松,改善工作记忆。同时,当人们可以控制音乐时,感受会更加美妙。

▷图注:Thomas Fritz博士作《为什么音乐和努力的结合颇具裨益——音乐反馈在积极的沉浸式体验中的应用》

追问观察:音乐与大脑如何更好互动?

上海视觉艺术学院副教授邵家瑜和TCCI学术会议总监耿海洋博士担任了本场会议的追问观察员。会前,他们召集了近200位青年科学家、艺术家,收集了上百个大家关心的问题。在此次会议上,他们代表大家向与会专家发起了科学追问。

▷图注:两位追问观察员向Robert Knight医学博士发起追问

Q:语言和音乐,哪个更早出现在人类社会中?

Robert Knight博士:目前来说尚无定论。但是从人类的发育反应来看的话,相比较于语言婴儿对于哼唱的歌声有更强烈的反应,揭示音乐可能比语言更早出现。

Q:音乐乐调节人类情感有没有文化差异?

Scott Makeig博士:共性大于差异,尽管由于文化和表达的不同会产生不同的音乐体系,但是从本质上来说,人类最底层的感知是相通的。

Q:患者的个人偏好对音乐疗法效果有显著影响吗?

Scott Makeig博士:不同的情境下选择的音乐不同,音乐治疗专家们会根据治疗目的来选择对应的音乐从而让患者获得更好的治疗效果。在实际的治疗中,也会根据患者的实际情况进行音乐的调整。

Q:动物可以理解人类的音乐吗?

Scott Makeig博士:我以前看到过鹦鹉模仿人类唱歌,不过从一个音乐家的角度来说,鹦鹉只是在重复音乐,并没有“理解”音乐。这个问题的关键在于我们如何定义“理解”的含义,如果是要理解音乐中的情绪和含义,那么动物可能并不能很好“理解”人类的音乐。

8月10日,

8月10日,